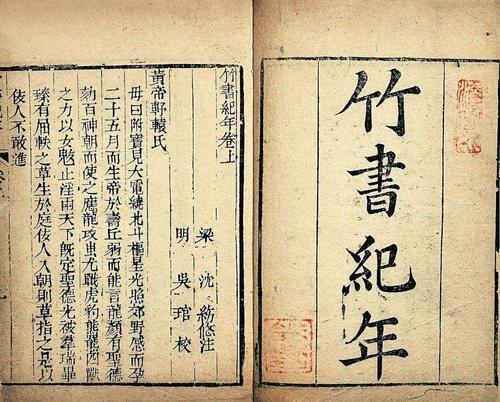

1 《竹书纪年》简介

据《晋书》所记,《竹书纪年》有十三篇,记载夏商周至战国之史,应为魏国史官之作。《竹书纪年》与传统正史有许多不同之处,如“益干启位,启杀之;太甲杀伊尹;文丁杀季历;自周受命,至穆王百年,非穆王寿百岁也;幽王既亡,有共伯和者摄行天子事,非二相共和也”。但其记载又与许多甲骨文、青铜铭文相似。《竹书纪年》在晋唐时期是完整的十三卷本,宋元时期亡佚,明代出现的二卷本被明清以来的学者称为“今本”。长期以来,史学界大多认为古本《竹书纪年》为真,今本为古本亡佚之后的伪作。虽然大多认为古本为真,但仍有许多学者对其持怀疑态度,并进行详细的论述。

2 古本《竹书纪年》真伪研究观点

(一)王国维

王国维先生的早期研究对古本《竹书纪年》很重视,后期研究《古史新证》等将《竹书纪年》视同《牒记》之流,认为其不可信。

(二)方诗龄

方诗龄先生认为古本《竹书纪年》为真,他指出《竹书纪年》的真实性的考古论据:“所记与传统的记载颇多违异,但是有些记载却与甲骨文和青铜器铭文相符合”,如《尚书》中提到的中宗,《史记》等认为中宗是商王太戊,《竹书纪年》认为是祖乙,而在清朝末年发现的甲骨文中就写着“中宗祖乙”的称谓,以此证明《竹书纪年》正确。

(三)朱右曾

朱右曾先生认为古本《竹书纪年》为真,他指出“秦政焚书,三代事迹泯焉。越五百岁,《古文纪年》出于汲县冢中,而三代事迹复约略可观,学者锢于所习,以与《太史公书》及汉世经师传说乖牾,遂不复研寻,徒资异论。越六百岁而书复亡。”

(四)钱穆

钱穆先生认为古本《竹书纪年》为真。他指出之所以前人多不相信《竹书纪年》是由于三点:1.“魏冢原书,久逸于两宋之际,今本为后人蒐辑,多有改乱,面目全非。学者不深辨,遂谓汲冢纪年不可信”。2.“再则其书言三代事,多与相传儒家旧说违异。儒者斥其荒诞,遂不依引”。3.“又谓其书记春秋时事……与身为国史承告据实书者不同,因遂忽视。”钱穆先生为了证明《竹书纪年》虽有篡改,但仍有极大史料价值而列举了多条史料,如秦伐魏之事足以看出是当时史官据实所写之事。对于益杀启、太甲杀伊尹之事,虽与儒家的说法相异,但也都是传说的事,无法据任何一家说法而反对另一说法,但对考古学者而言,多一种可能性要比只拘泥于一种说法要更有意义。

(五)梁启超

梁启超先生强调无论真伪,皆有价值,即便是伪书也有功用:1.有的“伪书可以当类书用,其功用全在存古书”。2.“保存古代的神话”。3.“保存古代的制度”,如周礼虽不是周公所作,但保存了大量的古代制度。因此不论《竹书纪年》的真伪,一定有其价值所在。

(六)内藤湖南

内藤湖南在《中国史学史》中提到“有些《史记》未载的纪年却出现于《竹书纪年》,但那毕竟是战国末年历算之学发展的结果,仅仅是由推步得出的纪年而已。即便《竹书纪年》确有其书的话,也无法证明此书中的纪年就比《史记》更准确。”内藤湖南认为古本《竹书纪年》无论真伪,其纪年不可信,因其仅仅是战国末年历算之学发展的结果。

(七)朱希祖

朱希祖先生以纪年时间为切入点怀疑其真实性,“《竹书纪年》盖晋束皙等所伪造,本不足信。”1论据在于《竹书纪年》的纪年时间:“《史记》自共和以前立世表,共和以后立年表,盖亦以共和之后乃始有编年之史也。或谓晋代汲县发魏襄王冢,得《纪年》,托始黄帝,至春秋以前,皆有年数可稽”,而这与共和以后才立年表相违背,因此《竹书纪年》当为伪造。

(八)林传甲

林传甲先生认为指出《竹书纪年》为伪书。(1)从文体角度,《竹书纪年》仿《春秋》文体,“竹书纪年取法于春秋竹书所记之事,虽在春秋以前,然其文体则学春秋而未能也。古史惟尚书一家耳,苟有编年之书。”(2)竹简常年埋于古冢,必毁坏不堪,不可能能够辨识,“竹书出于汲冢,其来历已不可信,金磐石鼓犹为岁月所销磨,况竹简埋于古冢中,经千余年卑湿之气所蒸蚀,虽不与桐棺俱朽,亦断烂不可收拾矣。”(3)蝌蚪文在晋代已无人可识,“且蝌蚪奇字,汉时惟扬雄识之,晋以后识者何所据耶?”(4)《纪年》记载的许多历史过于荒诞,“启杀益,太甲杀伊尹,荒诞不足据。”

(九)吕思勉

“书籍外尚有他物。书籍纵有伪作,他物不必皆有人作伪。以此互证,亦足见汲冢得书,是非乌有。”吕思勉先生虽然认为汲冢中得书为真,但认为其书并不可信。他在《吕思勉读史札记》的《汲冢书》篇目中一开始就指出:“然则世之所传,所谓出自汲冢之书,其物果可信乎?曰:否。”论据:(1)“魏安釐王,在位三十四年,其卒在秦始皇之四年。此时魏已去亡不远,能否厚葬,如史所云,实有可疑。古人作伪,多不甚勘,说即不雠。”魏安釐王死于秦始皇在位之时,此时魏国已灭,恐不可厚葬,所以书的真伪实需商榷。(2)“造竹书者,盖谓自相之亡,至于少康复禹之绩,历年四十,故窃纬侯之说,而易其四百三十一为四百七十一,此其作伪之显证。”

杨宽先生在与吕思勉先生通信中曾指出其对于《竹书纪年》的怀疑:“本仅记战国事,自魏文侯至襄王之二十年,其余则出后人之增竄,且其增入并非一次”,可明显看出有多处篡改。吕思勉先生认为,“天下无赤手伪造之事,晋人既称其书为纪年,其中自必有若干按纪年记事者也,然必不能超出共和以上”,而《竹书纪年》的纪年却已超出共和以上,因此“真竹书即记夏以来事,亦不过存其梗概而已”,《竹书纪年》应有多处篡改。

3 笔者观点

史学界证明今本《竹书纪年》为伪书的作品较多,且论据十分充足。但证明古本《竹书纪年》为真或为伪的书作并不多,困于相关资料的不足,以及视野不够开阔,其研究还是存在方法的不足;论证篇幅过短,一般都是在其他书作中分为一章一节进行简单论述;有些观点过于片面,仅是根据个人主观臆断或常识,史料论据并不充分,略显不够客观;没有将《竹书纪年》与其他文献资料进行系统比较,各家论述还是不够全面和系统,尚有可疑论证发展的空间,仍会有新的发现。

对于古本《竹书纪年》为真的论据,应多从考古资料的发现来作证实,就如同“中宗”问题就是由于考古甲骨文的发现而证实《竹书纪年》在这一问题的真实性,因此有待于考古活动的进一步发现。对于古本《竹书纪年》为伪的论据,可从纪年方式、语言文体、发现地的史料记录、各文献对比分析等全面系统的角度进行分析。本着实事求是的态度,不可偏激片面,应客观全面地看待其真伪问题。