法国被讽刺为“天主教孝子”的经典事件。

文/全历史 锦灰堆

1562年3月1日,法国天主教势力支持者吉斯公爵发现瓦西村庄的教堂正在进行胡格诺派的布道仪式,便令其仆从屠杀在场的百余胡格诺派教徒。

随后,以孔代亲王为首的胡格诺派发起反抗,率兵占领了奥尔良,天主教与胡格诺教派间的战争爆发。

这场战争持续了三十二年,期间国王数次更迭,教派势力对峙,险些造成法国的分裂。

最终,胡格诺派领袖亨利四世(此处可a至1610年5月14日的巴黎)皈依天主教,登上王位,随后又颁布赋予胡格诺派自由的《南特敕令》(此处可a至1598年4月13日的巴黎)安抚教徒,至此战争才告结束。

由信仰差异引发的战争常常暗藏对政治权利的争夺。

君士坦丁以基督教徒与罗马神信仰者的矛盾为契机,利用基督徒势力赢得罗马帝国皇位(此处可a

教皇英诺森三世发起征讨异教徒的第四次十字军东征,但为了恢复对东方教会的控制,默许十字军攻陷一系列天主教城市(此处可a至1199年11月28日的君士坦丁堡)。

法国在哈布斯堡王朝爆发天主教与新教对立的三十年战争中,放弃天主教阵营,加入新教一方,成功削弱对手哈布斯堡王朝,成为欧洲霸主(此处可a至1648年10月24日的明斯特)。

吉斯公爵屠杀胡格诺教徒的“瓦西惨案”是引爆胡格诺战争的导火索。

胡格诺教派是法国宗教改革的成果,可与马丁路德的宗教改革(此处可a至1521年1月3日的罗马)比肩。路德新教在欧洲广泛传播时,法国的态度极为包容,但对随后产生的胡格诺派却极为排斥,这是为什么呢?

第一,法王弗朗索瓦一世包容路德新教是为了打压与其不合的天主教教皇,随着二人关系和解,法王开始重新支持天主教,胡格诺教派随之遭殃。

一开始,面对教皇克莱芒七世与法国的死对头神圣罗马帝国皇帝查理五世的联合,法王弗朗索瓦一世选择支持宗教改革,以回击教皇。他允许法国的宗教改革者们像路德一样在教堂张贴告示揭发教皇的罪行(此处可a至1517年10月31日的维滕堡),邀请路德教徒鲁塞尔在卢浮宫公开布道,并与反对查理五世的路德教派诸侯结盟。

但是,随着与教皇握手言和,弗朗索瓦一世对路德教徒翻脸,下令烧死80名教徒并禁止新教仪式。法国宗教改革领袖加尔文被斥为异端,逃离法国。之后,加尔文撰写了《基督教原理》,创立胡格诺教派,大量吸纳路德教徒和天主教徒加入。

继位法王亨利二世对此极为不满,下令禁止胡格诺教派的仪式,并设立了专门法庭用来审判和迫害胡格诺派,烧死教徒不计其数,该庭被称为“火焰法庭”。继天主教徒吉斯公爵在瓦西村公开屠杀新教徒后,各地天主教徒竞相效仿,疯狂杀戮胡格诺教徒,一场宗教战争由此引爆。

第二,与路德新教依附世俗王权不同,胡格诺教派的理念趋于独立自治,直接威胁法王的统治地位,让宗教战争染上政治色彩。

胡格诺派提出的“预定论”宣扬教徒可以通过努力工作、发财致富成为上帝的“选民”,获得保佑。这种观念否定了天主教提倡对教皇虔诚即可获得上帝保佑的法门,吸引了大批资产阶级加入胡格诺教派。

另外,胡格诺教派领袖由选举产生,提倡独立自治,不依附王权。于是,一批反对法王的贵族也选择皈依胡格诺派,以期篡夺王权,孔代亲王即是拥护胡格诺派的贵族代表。

胡格诺派逐渐凝聚了超过三分之一法国人,日渐壮大,创始人加尔文定居的日内瓦也被称为“新教的罗马”。

在天主教徒大肆屠杀胡格诺派后,孔代亲王率军占领奥尔良。之后,两方阵营分据法国南北,战争不断,渐成分裂势头。

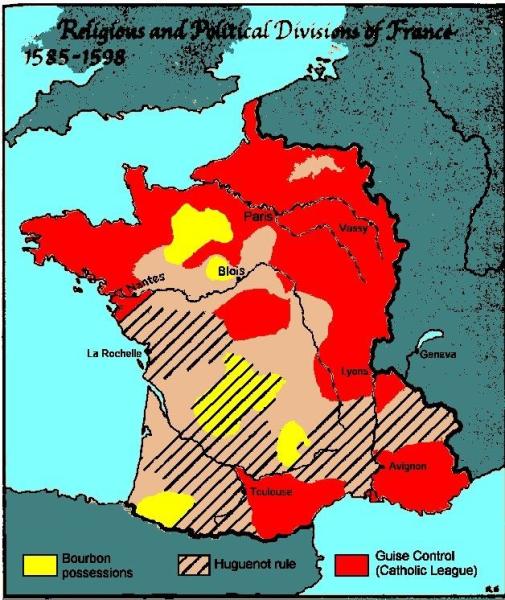

红色为天主教控制区,粉色斜线为胡格诺教派控制区(黄色为波旁家族控制区,亨利四世即出身波旁家族)。

为了化解矛盾,几任法王都曾下敕令赋予胡格诺派自由权利,但为什么胡格诺战争还会绵延三十二年之久?

第一,西班牙、英格兰等国分别支持法国两教派阵营,对战争煽风点火。

胡格诺战争爆发后,脱离天主教的英格兰女王伊丽莎白一世(此处可a至1559年1月15日的伦敦)以支援法国宗教改革为名派军登陆,帮助胡格诺派对抗天主教阵营。天主教阵营则得到西班牙国王腓力二世的支持。

在第一次正面对决中,双方兵力都不多,主要依靠英、西外援。这场法国内战成了英西争霸的延伸。为了平息战争,当时主政的法国太后凯瑟琳发布安布瓦斯敕令,给予胡格诺教徒自由。

但是和平维持不久,有传闻说太后正密谋集结军队剿灭胡格诺教徒,胡格诺派领袖孔代亲王随即决定率军劫持太后和年幼的法王查理九世。劫持未遂,双方交战胜负未分。此时,德意志新教选侯驰援胡格诺派的军队赶到,令天主教阵营暂时认输,重申敕令。

此事激起天主教派更大的敌意。不久查理九世迫于天主教派贵族的压力,撤销敕令,驱逐法国境内的胡格诺教徒,新一轮的战争随即爆发。

外援并未平息矛盾,只让战争愈演愈烈。

英格兰女王伊丽莎白一世于1559年利用议会通过法令确立英国宗教改革成果,与罗马教廷决裂。

第二,天主教阵营内部为争夺王位,拉拢扶持胡格诺派,但又很快翻脸,令天主教与胡格诺派间的矛盾在反复修复和破裂中逐渐加深。

法王查理九世年幼继位,吉斯公爵家族企图乘机控制王权,太后凯瑟琳为了打压吉斯家族,扶植胡格诺派的两大贵族出任要职,并将公主玛格丽特嫁给胡格诺派领袖之子亨利,两派间的矛盾一度缓和。

但是,凯瑟琳是虔诚的天主教徒,为了不让胡格诺派乘机壮大、占领法国,她以婚礼为诱饵,吸引大批胡格诺教徒在巴黎聚集,随后屠杀超过3000名教徒,即著名的“圣巴托罗缪之夜”。

类似这种在对胡格诺派示好又反手背叛的事,凯瑟琳之前干得不少,屠杀事件彻底引爆了胡格诺派的愤怒。胡格诺派教徒在法国南部和西部组成联邦共和国,对抗中央政权,使法国走向分裂的边缘。

法王亨利三世上位后,为了缓和矛盾,以及摆脱吉斯公爵的控制,签署了博利厄敕令,谴责圣巴托罗缪之夜的大屠杀,并承认胡格诺教徒占领的地区为“国中之国”。对敕令不满的吉斯家族挤走亨利三世,拥立查理十世为傀儡国王,继续实行打压胡格诺派的政策。

而逃亡的亨利三世决定与继任的胡格诺派领袖亨利联手围攻巴黎,夺回王位。期间,亨利三世遇刺,临终前将王位传给盟友亨利,即亨利四世。

亨利四世围困巴黎受挫,为了进城登基,他选择改信天主教,最终在天主教徒的“原谅”中入主巴黎。之后,亨利四世又花费四年时间,以天主教徒的身份签署了给予胡格诺派自由的《南特敕令》,抚慰教徒。这场旷日持久的战争终告结束。

胡格诺战争虽是不同宗教阵营间的对抗,但从始至终贯穿着贵族对王权的争夺、资产阶级对政治权利重新划分的要求,以及国家间的利益争霸。这验证了零和博弈的历史规律(详见规律25-零和矛盾:蛋糕做不大会发生什么?)。

历代评价

较之百年战争,胡格诺战争给法国造成的破坏有过之无不及,与其说亨利四世结束了战争,不如说是双方在精疲力竭中选择了一个都能接受的中点。——吕一民