“《淮南鸿烈》为西汉道家言之渊府,其书博大而和有条贯,汉人著述中第一流也。”(梁启超)

公元前122年,汉武帝启用第四个年号——元狩,据说是因为他猎获了一头瑞兽,但当时天下并不太平,比如寿春邑(今安徽寿县)的淮南王刘安就心怀不轨,满脑子想的都是造反,最终阴谋败露,畏罪自杀。这位诸侯王的生命定格于此,但他留给后代的,不仅有豆腐(相传刘安发明了豆腐),还有《淮南子》。

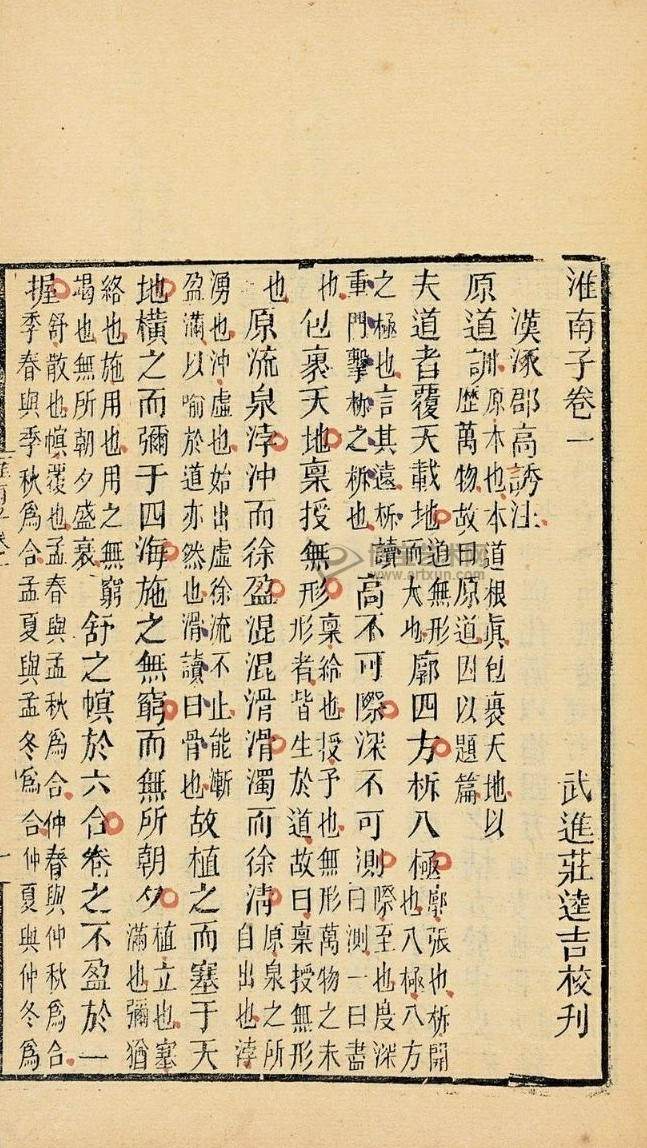

据《史记》记载,刘安嗜书,召集了宾客方士数千人在家里大搞文化工程,《淮南子》就是在他的主持下编纂的,正如吕不韦编《吕氏春秋》一样。这部书以黄老道家思想为宗,杂糅儒、法、阴阳等诸子学说,是名副其实的“杂家”代表作,被胡适誉为“古代思想之总账者”“绝代奇书”。

《淮南子》之“奇”,不仅在于它是古代思想的百科全书,还在于它是继《山海经》之后,保存神话最多、最全备的典籍。它将散落在先秦典籍中的零星神话片段连缀起来,构筑了一个瑰丽丰赡的神话世界,其中就包括女娲补天、共工触山、羿射十日、嫦娥奔月等著名神话故事。尤其是,羿射十日和嫦娥奔月的结合,离奇炫目,非常可观。

从天神到贤臣:羿的英雄神迹

后羿射日是广为人知的神话故事。在先秦时代,羿是一个为民除害的天神,是一个射术高超的英雄。

《山海经·海内经》记载:“帝俊赐羿彤弓素矰,以扶下国,羿是始去恤下地之百艰。引”人间多苦多难,传说中的东方天帝帝俊心怀慈悲,派羿下到凡间降妖除害,诛凿齿(怪兽,《山海经》)、射封豨(野猪,《楚辞》)、斩修蛇(巨蟒,《路史》)。

羿是一名神射手,射程远,有准头。《论语·宪问》说“羿善射”,《荀子·天霸》也说“射远中微,则莫若羿引”。

绝技傍身,神迹亦傍身。最著名的就是射日传说。射日之说见于《楚辞》。屈原在《天问》中连发两问:羿为什么要射日?三足乌的羽毛为什么会散落?(“羿焉彃(bì)日?乌焉解羽?”)

到了《淮南子》,就将有关羿的一系列英雄事迹串联在一起,编织成了一个完整的神话故事。《淮南子·本训经》记载:

逮至尧之时,十日并出,焦禾稼,杀草木,而民无所食。猰貐(yà yǔ)、凿齿、九婴、大风、封豨(xī)、修蛇皆为民害。尧乃使羿诛凿齿于畴华之野,杀九婴于凶水之上,缴大风于青丘之泽,上射十日而下杀猰貐,断修蛇于洞庭,擒封豨于桑林。万民皆喜,置尧以为天子。

不过,在《淮南子》中,羿已经不是帝俊派来的天神了,化身为上古明君唐尧身边的得力干将。由于十日并出,天下化为焦土,寸草不遗,凿齿、九婴等怪兽出没,为非作歹,百姓深受其害,苦不堪言。羿领受尧的命令,上射十日,下诛六怪,助尧登上天子之位。经过这番改造,源自上古的神话故事披上了历史的外衣。

英雄落幕:妻子背叛,死在徒弟手中

相传,羿的妻子是嫦娥(古籍中也作“姮娥”“洹娥”)。嫦娥偷走了丈夫从西王母那里请来的不死之药,逃奔去了月宫。这就是《淮南子·览冥训》里说的:“羿请不死之药于西王母,姮娥窃以奔月。引”因为神药被偷,娇妻背叛,羿不免神情落寞,“怅然有丧”。

但在《淮南子》的叙事中,窃药奔月的嫦娥并没有羽化成仙,不是后世描绘的飘飘欲仙的广寒宫主,而是变成了一只形貌丑陋的癞蛤蟆,做着捣药的苦差事,孤单寂寥。背夫窃药不是什么光彩的事,人所不齿。从“翩翩归妹”的仙人之姿到丑陋不堪的蟾蜍之貌,这种变化正是先人对她的口诛笔伐。

时光斗转,嫦娥在人们心目中的形象慢慢发生改变。化身蟾蜍的记载从古本《淮南子》中消失了(现在的《淮南子》里没有了“托身于月,是为蟾蜍,而为月精”12个字),捣药的主角也变成了玉兔。人们对嫦娥多了几分同情和怜爱,如在唐诗中,“白兔捣药秋复春引, 姮娥孤栖与谁邻”(李白《把酒问月》) 、“斟酌姮娥寡, 天寒耐九秋引” (杜甫 《月》 ) 、“姮娥捣药无时已,玉女投壶未肯休引”(李商隐《寄远》),形单影只,寒宫冷月,何其可怜!

与羿射十日的神迹相比,他的结局可谓十分悲惨——竟然死在了自己的徒弟手里。《孟子·离娄下》记载:“逢蒙学射于羿,尽羿之道,思天下惟羿为愈己,于是杀羿。引”羿将高超的射术传授给了逢蒙,但徒弟却心生妒忌,起了杀心。《淮南子·诠言篇》说“羿死于桃棓引”,羿是被徒弟用桃木之类的大棒打死的,何其可悲!

一个盖世英雄,却落了个妻子背叛、死于非命的悲惨结局,令人唏嘘。

2000多年前,《淮南子》为我们勾勒了一个从羿射十日到嫦娥奔月的完整的神话故事,至今仍被人传颂讲述。梁启超先生曾说,《淮南子》是“汉人著述中第一流也”。诚哉斯言!一部杂家巨著的“边角料”所展现出来的神话世界就如此绚烂,它的全部内容和思想将会是何等丰富多彩呢!