文/张昊苏

(春秋一)楚国·问鼎中原

楚国始建于周成王时期,位于长江流域,主要统治区域在今天的湖南、湖北等省,极盛时领土包括今天的江苏、浙江等省的大部分地区,及河南、山东等省的部分区域。楚国早期,文化相对落后,不被中原诸侯国认可,春秋时期逐渐扩张势力,文化也日益繁荣,成为南方大国。在楚庄王(?—公元前591年)统治时期,楚国多次兴兵北上,成为春秋五霸之一。

楚庄王励精图治,招揽贤才,终于成为春秋的霸主。《左传·宣公三年》记载,楚庄王以勤王的名义北上称霸,一度打到洛水边,在周天子的都城——洛阳陈兵列阵,耀武扬威。在洛阳城下,楚庄王问周大夫王孙满:“九鼎有多大、多重啊?”鼎象征着中央政府的权威,楚庄王问鼎的大小,想把鼎移到楚国去,其实就是向周天子示威,想要改朝换代,取而代之。

“问鼎”一词,除了指夺取政权(如“问鼎中原”)之外,现在还经常指竞技类比赛夺得冠军。

(春秋二)晋国·退避三舍

晋国,是春秋时期的中原强国,国力最强、称霸时间最久。其核心疆域在今天的山西省,也包括陕西、河北、河南等省部分区域。春秋晚期,晋国内的赵、魏、韩三家卿族逐渐控制了晋国大权,瓜分晋国的土地。公元前403年,周王册封赵、魏、韩三家为诸侯,正式承认三家的合法地位,史称“三家分晋”。这标志着战国时期的开始。

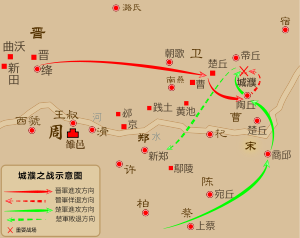

《左传·僖公二十八年》记载,公元前632年,晋、楚两国交战争霸。晋文公重耳早年被陷害,在各国辗转流亡的时候,曾得到过楚王的帮助。当时,晋文公曾经答应,如果两国交战,晋国愿先退避三舍(一舍是三十里,三舍即九十里),表示回报。此次晋文公果然按照当年的约定,退避三舍,驻军城濮,避开楚军的锋芒。楚军冒险深入,遭到晋军优势兵力的针对性打击,最终失败。城濮之战结束后,晋文公成为当时的霸主。

城濮之战具有重要的历史意义。顾颉刚认为,晋文公遏制了楚国的发展,其子晋襄公遏制了秦国的发展,确保了中原地区的和平安定,成为诸子百家思想繁荣的文化土壤。

(春秋三)越国·卧薪尝胆

越国,传说是少康后代所建的诸侯国,位于东南沿海地区,统治区域以今天的浙江省为中心。越王勾践统治时期,灭掉了位于江苏的吴国,成为春秋最后一个霸主,北到山东,西到淮河,都属越国极盛期的势力范围。

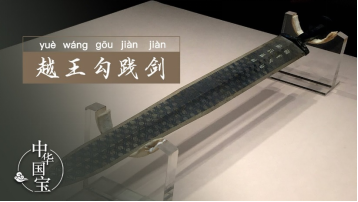

吴、越两国为争夺霸业,相互征战。《史记·越王勾践世家》记载,公元前496年,吴王夫差击败越国,攻占越国国都会稽,越王勾践被迫投降,并在吴国担任人质,服侍夫差。三年后,夫差放松警惕,释放勾践回国。为坚定复仇意志,勾践励精图治,睡在柴草上,床前悬挂苦胆,日常品尝胆的苦味,激励自己不能有丝毫放松。最终,公元前473年,越国重整旗鼓,彻底灭掉吴国,称霸中原。

后来,人们常用“卧薪尝胆”一词比喻发愤图强。但据《史记》等书的记载,勾践只有“尝胆”,并未提及“卧薪”。宋代苏轼《拟孙权答曹操书》一文中,虚构了“卧薪尝胆”的说法,可能是“卧薪”的最早出处,后来这个用法又被附会到勾践身上。

(春秋四)鲁国·如释重负

鲁国是周王室同姓诸侯国。周公辅佐成王平定叛乱后,得到封地,但因要辅佐年幼的成王,便派自己的儿子伯禽就封。鲁国的统治疆域主要在山东南部地区。鲁国国力不强,但极盛时曾与齐、晋等国争雄。鲁国国君是周公后代,对周公建立的礼乐文明保存最为完善,文化发展程度较高,在中国文化史上地位重要,孔子就诞生于鲁国。战国时期,鲁国被楚国吞并。

据《谷梁传•昭公二十九年》记载,公元前542年,鲁襄公病死,鲁昭公继位。是时,鲁国实权掌握在季孙氏、叔孙氏和孟孙氏三家手中,作为傀儡的鲁昭公只知玩乐,不理国政,大失民心。昭公为了夺回权力,趁叔孙氏离开都城之际使军围攻季孙氏,叔孙氏和孟孙氏闻讯增援,鲁昭公大败而逃。由于昭公民心已失,百姓对其出奔齐国避难的举动非但不同情,反而觉得减轻了他们身上的重担。

后人以如释重负比喻人在解除某种沉重负担后,感到心情轻松愉快。

(春秋五)郑国·天经地义

郑国是周王朝同姓的诸侯国,控制区域主要包括今天的河南省。西周灭亡时,郑国帮助周王室在洛阳重建政权,逐步强盛起来。郑国历史上最有名的丞相是子产(?—公元前522年),他提出的“不毁乡校”和“铸刑鼎”等举措在历史上有重要影响。战国初期,郑国被韩国所灭。

公元前520年,周景王驾崩,按嫡长子继承制应由正夫人之子姬匄继位,但周景王生前,想要让非正夫人所生长子姬朝继位,引发了激烈的王位之争。

据《左传•昭公二十五年》记载,是时,晋顷公出面召集各诸侯在黑壤会盟,共商大计。会上,晋国代表赵鞅向郑国代表游吉请教什么是“礼”,游吉答道:“我国的子产大夫曾说,礼就是天之经,地之义,是百姓的行为标准。”赵鞅和其他诸侯国都表示认同,顺势赵鞅提议大家应当全力支持姬匄,各代表都同意了他的提议,纷纷提供兵卒、粮草支持姬匄恢复王位,结束周王室的王位之争,姬朝失败,逃往鲁国。

后世,“天经地义”这个词指不容置疑、不可改变的常理。

(战国一)魏国·围魏救赵

“三家分晋”之后,魏国被封为侯爵,疆域包括今山西、河南、陕西等省的部分地区。魏国地处中原,位于赵、秦、韩、楚各国之间,面临强大的外来军事压力。从魏文侯开始,魏国变法图强,成为战国初期的强国,在桂陵、马陵两次大战后,受到军事打击,逐渐衰落。公元前225年,魏国被秦国吞并。

据《史记·孙子吴起列传》记载,公元前353年,魏国围攻赵国,赵国向齐国求救。齐国以田忌为大将,孙膑为军师,考虑到魏军势头强盛,决定避其锋芒,直接率军趁虚而入,攻打魏国国都大梁,待魏军主力撤回营救时,在桂陵设下埋伏,大败魏军。

“围魏救赵”成为中国军事史上的典范,属“三十六计”之一,指包抄敌军后路,逼迫其先行军队撤退回援。这一军事战术对后世影响极大。

(战国二)燕国·图穷匕见

武王伐纣后,封其弟召公于蓟(今北京),建立了燕国,其疆域主要包括今河北、辽宁等省。长期以来,燕国并非强国,战国中期燕昭王任用乐毅等名将,曾连下齐国七十余城,国家一度兴盛。公元前222年,燕国被秦国吞并。

据《史记·刺客列传》记载,战国末年,秦国在军事方面占据绝对优势,各国感受到被吞并的威胁。燕国太子丹打算用刺杀的方式抗击秦国,他请著名的勇士荆轲,带着燕国督亢地区的地图和大将樊於期的首级见秦王,假装要投降,实际是将匕首藏在地图里,借机行刺。荆轲在大殿上打开地图时,匕首暴露了出来,秦王有了警觉,刺杀没能成功。最终荆轲被杀,燕王杀死太子丹求和,但秦国依然出兵吞并了燕国。

“图穷匕见”的“见”字应读作“xiàn”,比喻事情发展到最终阶段,所有意图全部显现。《史记》详细记载了荆轲刺秦王的故事,这个故事成为后世文学创作的重要题材。但此段行文戏剧性极强,究竟是否为历史真实,还值得研究。

(战国三)赵国·完璧归赵

“三家分晋”之后,赵国被封为侯爵,疆域包括河北、山西等省的大部分。赵武灵王胡服骑射改革后,赵国成为仅次于秦国的军事强国。长平之战后,赵国损失惨重,再也无力与秦国抗衡,最终于公元前222年被秦国所灭。

赵国有一块叫和氏璧的美玉,价值非常高,秦王知道后,要用十五座城池交换。赵国派大臣蔺相如出使谈判,发现秦国实际上只想借此机会巧取豪夺,并不是真心以城池交易,蔺相如就拿着和氏璧据理力争,以撞碎玉璧为威胁,震慑住了秦王。随后,蔺相如又用缓兵之计,要求秦王斋戒沐浴,借机派随从带着和氏璧回到赵国,从而保住了这块宝玉。

秦王想用城池交换和氏璧,故也叫连城璧,后来有“价值连城”的说法。据说,后来和氏璧被秦始皇造成传国玉玺,唐代末年在战乱中遗失了。

(战国四)秦国·立木为信

秦国是西北地区的诸侯国,统治疆域以今陕西省为核心,后逐步扩展。战国中后期,秦国任用商鞅变法,成为军事强国。公元前230至前221年,十年的时间内,秦王政吞并六国,统一中国,建立起第一个大一统王朝。秦王嬴政自称皇帝,史称秦始皇。中国历史自此进入一个新的阶段。

秦孝公任用商鞅改革。商鞅担心自己不被百姓信任,在正式颁布新法令之前,先将一根大木头立在国都的南门,重赏能够把这根木头搬到北门的人。开始以十金为悬赏,后来提升到五十金,果然,重赏之下必有勇夫,有人抱着试一试的态度,将大木头搬运到北门,商鞅立刻兑现了赏金。百姓认识到商鞅言而有信之后,他的新法推行起来就非常顺利。

商鞅变法后,秦国成为战国国力最强的国家,为其吞并六国,统一天下建立了坚实的基础。

(战国五)齐国·门庭若市

武王伐纣后,册封军师吕尚(姜太公)于齐国,其统治区域包括今天山东省的大部地区,因有鱼盐之利,经济发达,为“姜齐”。春秋战国时期,齐国长期属于强国。齐桓公时期,齐国称霸天下,成为春秋五霸之一。战国时期,权臣田和取代齐公,但仍沿用齐国之名,史称“田氏代齐”。

《战国策·齐策一》记载,齐国大臣邹忌向齐威王进谏,以自己亲身经历为例,说自己外貌不如美男子徐公,但身边的妻、妾、客都不敢说出真实的情况。同理,国君身处高位,臣民出于各种原因,也不敢直言以待。

齐威王听了邹忌的建议,重赏能够批评自己的人。开始,来进谏的人纷纷涌入宫门,就像集市一样。齐威王虚心听取批评意见,不断改正自己的缺点,一年之后,即使有人想要进言,也找不出他的缺点了。齐国因此变得强大起来。

齐威王励精图治,任用邹忌等人变法,任用田忌、孙膑等人掌握军事,在桂陵之战、马陵之战等几场关键战争中取得胜利,使齐国成为战国时期的强国。