越王勾践,春秋时期越国君主(前496年-前464年),春秋五霸之一。基于他的一生,我们来分析他的心理特质。

卧薪尝胆是我们耳熟能详的故事,勾践忍辱负重最终成功复仇,消灭吴国,成为春秋时期的最后一位霸主。复仇之后,勾践赐死忠臣文种,开辟了统治者事成后被杀掉功臣的先河。勾践到底是伟大的君主,还是内心扭曲?我们来了解越王勾践的一生,来分析他的心理特质。

政治首秀

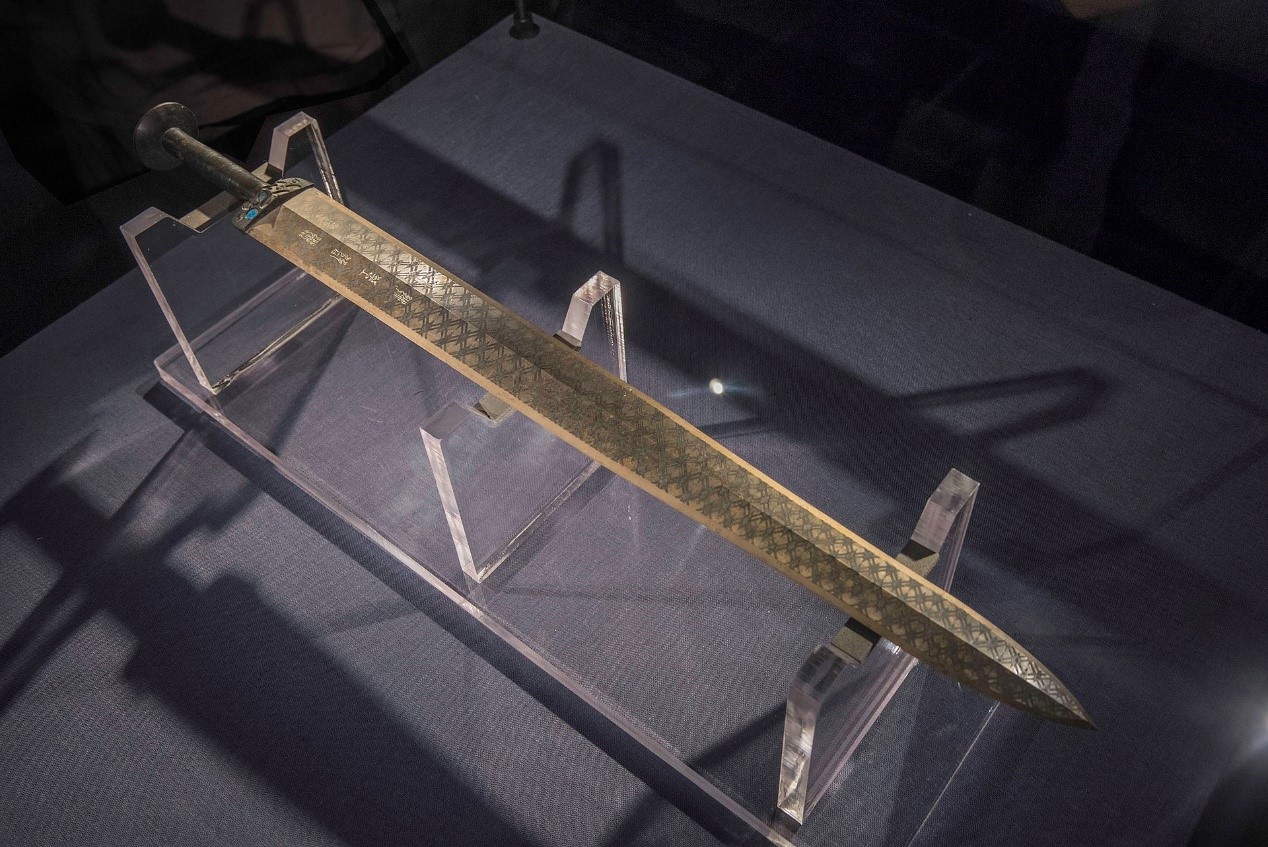

勾践还是王子的时候,吴越两国已经开始征战。公元前496年,勾践的父王允常死后,不足20岁的勾践继位为王。吴王阖闾趁机出兵攻打越国。在檇李(今浙江嘉兴南),勾践派犯人排成三行,步至吴军阵前,齐声呐喊、自刎身亡。

吴军看得出神、感慨这是什么操作的同时,越军趁机袭击吴军,吴军战败,越国大夫灵姑浮用戈攻击吴王阖闾,斩落吴王阖闾脚拇指。吴王阖闾被迫撤军,军队退至七里,吴王阖闾去世。

心理发展:

勾践第一次登上政治舞台,就是一个惊人的亮相。吴越相争多年,越国从来都是失败的一方,而新国君勾践刚一继位,第一仗就把威震天下的吴军击败,击毙了吴国第一号人物——阖闾。

青铜首战淘汰王者,这样的战果一下子奠定了勾践英明神武的神圣地位。从此,越国人对勾践万众归心,绝无怀疑。年少的勾践在荣耀下过度自信,也为接下来的失败埋下了祸根。

夫差复仇

此时的吴国,勾践一生的敌人夫差继位。夫差令伍子胥和伯嚭在太湖苦练水军,为复仇做准备。他找来多个侍者分布宫廷各处,命令侍者只要自己一走过来,就立即呵斥他:“夫差,你忘了越王杀你父亲的大仇了吗?”夫差用这种方式,警醒自己勿忘父仇,勿耽安乐,始终保持激愤的状态。

公元前494年,夫差为父王守孝三年期满,便带着杀父之仇的愤怒秣马厉兵,准备攻越。勾践此时不过二十出头,听闻消息后决定先发制人,在吴国未发兵时讨伐吴国。范蠡、文种劝阻,勾践不听,继续发兵。后夫差派遣全部精锐出动,攻打越军,在夫椒大败越军。勾践仅以五千兵退守于会稽,吴军进而围困越军。

心理发展:

此时,浪到丢塔的勾践才领教到吴国人的可怕之处,他这才明白,为什么父亲允常桀骜不驯,多年来却总是俯首低眉面对吴国,只是偶然在良机出现的时候才露出獠牙。越国的实力和吴国比起来,实在太过悬殊。两年前的侥幸胜利,蒙蔽了真相。

勾践长吁短叹道:“自先君至于孤,三十年来,未尝有此败也!悔不听范、文二大夫之言,以至如此。”人生最关键的进步就是从理想主义者迈向现实主义者,逆境中的勾践开始面对现实。

忍辱求和

范蠡建议勾践向吴王夫差请和,并入吴国为臣。勾践令大夫文种去吴国求和,表示越王勾践愿意入吴,携妻带子为臣。吴王夫差同意勾践之请,相国伍子胥反对此事,认为上天要吴国灭越,不能同意越王的请求。文种回到越国后,将吴国的态度告诉了勾践。

勾践决定杀妻灭子,与吴国决一死战。文种则认为事情还有转机,吴国太宰伯嚭生性贪财,可以送予财货,以离间吴国君臣。勾践认为可行,就派人送予伯嚭财货美女,伯嚭果真接受了越国的贿赂,对吴王夫差进言:“若继续进攻越国,必然使得勾践杀妻灭子,焚烧宫室,与吴国拼死一战,到时会越国上下同心,仅剩的五千人会同仇敌忾,到时会更难从中取利。”吴王夫差认为有道理,接受了越国的请和。伍子胥告诫吴王:“如今天赐良机,不灭越,此后将追悔莫及!”吴王夫差不听伍子胥之言,赦免了越王勾践,并从越国撤军。

心理发展:

夫差不杀勾践并不是忘记了杀父之仇,而是选择了更具杀伤力的“侮辱勾践”策略,这在视荣誉胜过生命的吴越心中,是比死亡更大的奇耻大辱。当时吴越两国的民风里,荣誉比生命更重要。为了维护荣誉,可以不惜生命,但决不能为了活着而摇尾乞怜,玷辱荣誉。在吴国大军围城的时候选择投降,显然会被认为为软弱无能,并被所有人嗤之以鼻。

勾践决定求和的那一刻非常艰难。此刻的勾践,并不是一个历尽沧桑,洞明世事的人。他才二十出头,正是年少轻狂、不肯服输的年纪。面临这样的选择,年轻人本能的冲动就是不顾一切,拼个你死我活。

但自己刚刚造成的惨败是越国近三十年来最大的奇耻大辱,勾践对此深为懊悔。而要洗刷惨败的耻辱,固然可以选择拼死一战。但玉石俱焚不算是真正洗刷了耻辱,这样只会导致越国被灭国,即便到了九泉之下,也难以向筚路蓝缕、开创了越国的列祖列宗交代。

选择在惨败之后投降,固然是辱上加辱,但尚有一线生机。选择玉石俱焚,灭了国,是更大的耻辱。在这性命攸关、国家存亡的时刻,只有先求生存,才有可能再谈理想;只有先卑躬屈膝,才有可能赢得时间来重新做人。

左右权衡之下,决定可下,但一国之君勾践所承担的压力,无人能为他分担。

入吴为奴

勾践被困会稽时,曾叹气说:“我难道此生就如此了吗?”文种说:“当初商汤被桀囚禁在夏台,周文王被纣王关押在羑里,晋文公重耳逃亡北翟,齐桓公小白逃亡莒国,最后都称霸天下。由此观之,这点委屈能算什么?”文种的劝勉从此在勾践心中扎了根,这种历代圣贤从低谷走向辉煌的成就,鼓舞了勾践。

勾践夫妇和臣子范蠡到了吴国,夫差让勾践夫妇俩住在阖闾坟旁边一间石屋里,叫勾践喂马。范蠡跟着做奴仆的工作。夫差每次坐车出去,勾践就给他拉马,就这样过了三年。一次,勾践在智谋过人的范蠡的精心策划下,竟然为久病未愈的夫差尝粪!马屁圣手伯嚭一脸懵逼,这种突破想象力的操作,终于深深打动了夫差。夫差认为勾践真心归顺了他,就放勾践回国。

心理发展:

虽然蛮夷之国的越国,民风上视荣誉胜过生命,但勾践作为一国之君看到的,是古代前沉后扬的贤王圣人们;是自己俯首低眉事吴,等待时机偷袭吴国的父王允常;是十年前邻国亡国之君,经过十年的苦修内政休养生息后,再一次雄踞南方的楚国楚昭王。

“我勾践也可以!”这些或伟大或活生生的“涅槃重生”的例子,帮助勾践在敌国险境中保持意志的稳定。同时,勾践个性中强大的坚忍和心理承受能力、夫人和忠臣的陪伴、重复性的体力劳动,都在帮助勾践维持平静稳定的心态。勾践为夫差尝粪,一国之君如此能伸能曲,别说是后世君王,你我凡人都无法望其项背。

卧薪尝胆

勾践回国后,时刻不忘受辱的情景。勾践在自己的屋里挂了一只苦胆,每天饭前都要尝尝苦味,提醒自己不能忘了在吴国的苦难和耻辱经历!他身着粗布,顿顿粝食,跟百姓一起耕田播种。勾践夫人带领妇女养蚕织布,发展生产。

勾践夫妻与百姓同甘共苦,激励了全国上下齐心努力,奋发图强,早日灭吴雪耻。勾践又采用大臣建议,贿赂吴王,麻痹对方;收购吴国粮食,使之粮库空虚;赠送木料,耗费吴国人力物力兴建宫殿;散布谣言,离间吴国君臣;施用美人计,消磨夫差精力,使其不问政事,杀害伍子胥。越王勾践还出台了促进越国人口增加的法令。通过一系列发展生产与提升军队战斗力的措施来使越国富国强兵,具备了伐吴复仇的能力。

心理发展:

回国后的勾践,终于迎来了复仇的机会。他经历了三年的磨练,已经是成熟的君王,他有长远的计划。发展生产和人口,是勾践回国之后的长期策略,也是邻国楚国兵败后的复苏之道。卧薪尝胆不忘受辱之耻,这也是当年敌人夫差提醒自己不忘杀父之仇的方法。勾践善于模仿优秀的策略,是懂得“抄作业”的好学生。

越国灭吴

公元前482年,吴王夫差率领精兵北上黄池会盟,仅留老弱与太子留守。越王派遣水性好的水军两千人,训练有素的战士四万人,受过良好教育的核心近卫军六千人,技术型军官一千人,攻打吴国。勾践乘机伐吴,击败吴军,杀吴太子。吴王夫差紧急回国,越国自觉无力灭吴,迫使吴国求和。

公元前478年,越国再度率领大军攻打吴国,在笠泽大败吴军,吴国自此一蹶不振。公元前476年,越王勾践再次伐吴。公元前475年,越兵围困吴国。公元前473年,越兵攻入吴都,吴国灭亡。

越王勾践本想把吴王夫差流放甬东(今舟山一带),给他百户人家,让他在那里终老。夫差说:“我老了,不能再侍奉越王。我后悔不听伍子胥之言,让自己沦落到这个地步。”于是自杀而死。越王灭掉吴国,杀死了太宰伯嚭,因为他不忠于主上,然后引兵归国。越王勾践平吴,声威大震,被其他国家奉为霸王。

心理发展:

勾践等来复仇的机会,大约用了十年;完成复仇,也大约用了十年。两国交战之中,吴国多次求放过一马,除第一次勾践自觉实力不够以外,剩下的都是嘿嘿一笑:“给你机会你不中用啊!”

面对战败的吴王夫差,勾践不辱不杀,放一条生路,这除了是在树立自己“仁”的形象,也是在告诉夫差,我与你是国与国的斗争,不是人与人的荣辱。

地理上,越国西邻吴国,东邻东海,虽然占着出海口,但那时候的经济中心还是中原,越国要想发展还是要连接中原,必然要与吴国开战。这不仅是勾践的使命,也是越国想要发展的必经之路。

赐死文种

范蠡在越王成就霸业后离开了越国,他从齐国捎给文种大夫一封信说:“飞鸟一旦被猎尽,猎人就要把良弓收藏起来了,狡猾的兔一旦被打死,猎狗就要被人烹食了。越王长得鸟嘴长脖颈,可以同他共患难,却不可以同他共享乐,你为什么还不离开他?”

勾践灭吴后一心想北上中原称霸,主张偏安江南一隅的文种与勾践发生了不可调和的冲突。在勾践眼里,文种背叛了自己,正好文种此时抗旨不上朝,还有人告诉勾践文种要谋反,这恐怕不是毫无根据。文种造反的蛛丝马迹已被越王勾践识破,抗旨不上朝就是一例。于是,勾践赐剑给文种让其自杀,也就没株连其他人。

勾践道:“你教给我七条伐吴的计策,我只用了三条就把吴国打败了,那四条计策还在你那里,你为我跟着先王去试试它吧!”文种自杀前,自笑曰:“后百世之末,忠臣必以吾为喻矣。”

心理发展:

杀死文种,一直被认为是勾践最大的污点,杀忠臣的骂名是后人开着上帝视角审视,普通人更多的是代入文种的角色。但代入勾践的角色,隐忍三年,发展十年,征战十年,以小博大吞并吴国,实力大增,何不一鼓作气继续北上,称霸中原?这时的文种不但不支持,还傲娇起来,抗旨不上朝,挑战君王的权威,犯了大忌。

勾践是不是心理黑暗扭曲?距离吴国受辱已经二十年了,大仇得报之后若心依旧有所不平,勾践不会只杀文种一人。

教子遗言

勾践执政27年,第21年灭吴国,统治6年后去世,临死前告诉自己的儿子:夫霸者,难以久立,其慎之哉!意思是说,大国称霸之后很难长久保持霸业,你一定要小心执政啊。

心理发展:

一个人临死时的遗言,往往是他最为挂念的事情,此时的勾践最为挂念的,不是过去的荣辱,而是国家的未来。勾践所活,不是个人,而是君王,不愧为春秋霸主。

总结

我们了解古人,其实并不是通过了解一个人的生平来理解他们,而是通过人生中的几个标志性片段来标签化一个人,这容易落入脸谱化的简单逻辑里。但是,看一个人一生的发展,看他们在不同时期的不同决定,我们会发现他们的心理是发展的,性格也不是一成不变的。

年少的勾践,初生牛犊不怕虎,侥幸战胜不可一世的吴军,自信心爆棚。这也导致迎战夫差时不听取臣子的建议,最终惨败,又后悔至极。创伤后的勾践得到了成长,完成了从个人到君主,从少年到国君的转变。被囚于吴国时心平气和度日,采纳奇谋忍辱尝粪,回国后从长计议,发展国力,用二十年的时间完成复仇大业。

细细盘点整个中国历史,兵败被俘、屈身为奴的君主并非只有勾践一个,但能够坚忍不拔、忍辱负重、绝地反击、以弱胜强、实现惊天大逆转的,却只有少数几人,勾践便是其中之一。

如果概括勾践的心理核心特质,认为除了世人皆知的目标明确、坚忍(心理承受力强)之外,还有重要的一条:心理灵活。

勾践的心理灵活主要体现在三个方面:

其一是打破常规。在吴越视荣誉胜过生命的民风之下,可以放下个人荣辱入吴为奴,打破思维壁垒做常人不敢为。

其二是善于学习。梳理勾践的一生你会发现,勾践的很多做法,并不是他首创,而是从古人、家人、敌人所学,并用在自己身上,对很多经历持开放的态度。

其三是直面困难。勾践在遇到挫折和困难的时候,寻求保持更广阔的视角,仍继续追求重要的目标。这是具备心理灵活的人面对困难时所展示的特有态度。

勾践之后两千多年的清代蒲松龄据此而写的一副对联,也成为脍炙人口、耳熟能详的励志之语:

有志者,事竟成,破釜沉舟,百二秦关终属楚。

苦心人,天不负,卧薪尝胆,三千越甲可吞吴。

在这副对联中,我们看到了“勾践精神”越千年而不衰,经百世而愈豪的血脉传承。也许,这正是中华民族在历经磨难、饱受屈辱后,依然能够重振雄风、笑傲世界的精神动力所在。