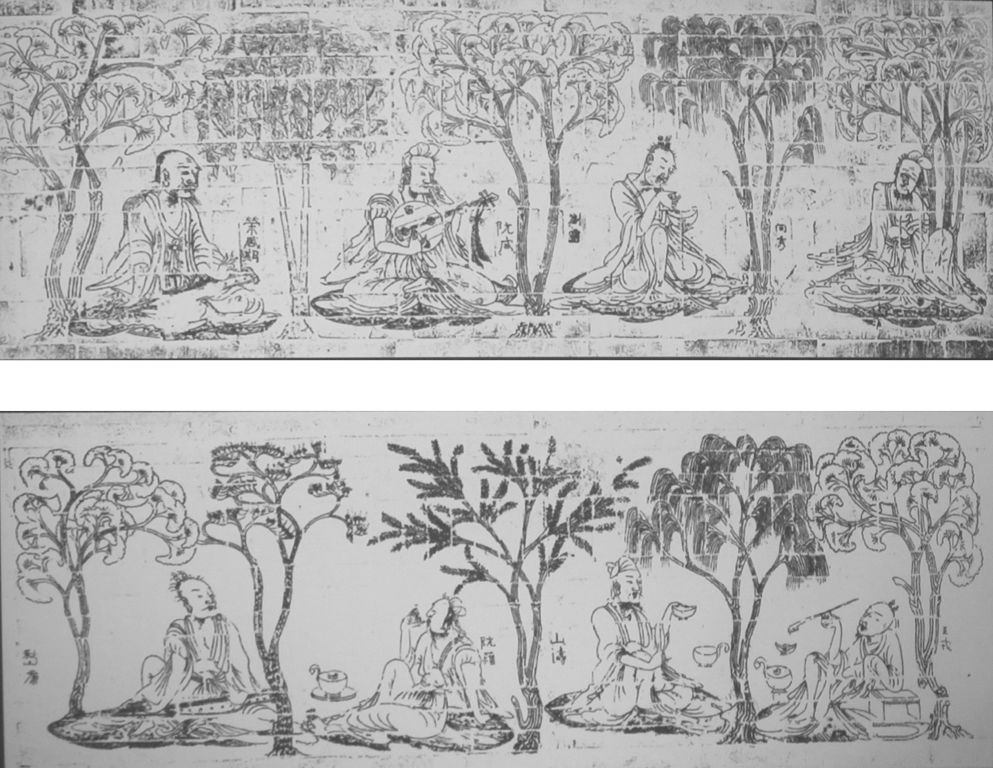

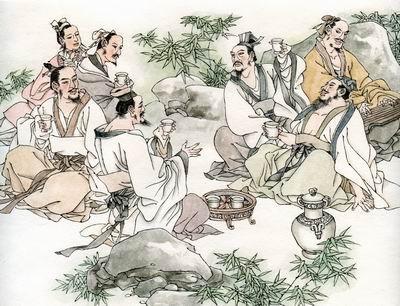

山涛:我度为胜

山涛(205—283),字巨源,“竹林七贤”之一。司马氏掌权时期,山涛一度隐居,但后来出山作官,颇受重用,未能隐退。山涛升迁大将军从事中郎后,曾举荐好友嵇康接替自己的原职,导致嵇康的不满,写下了《与山巨源绝交书》。但嵇康被杀时,仍将自己的儿子托付给山涛,可见两人的知己关系。

据《世说新语·贤媛》等记载,山涛早年与嵇康、阮籍极度亲密,关系好得像一个人一样。有一次二人来到山涛家里作客,山涛的妻子把墙凿穿,暗中观察二人的言行,评价嵇康、阮籍的才华远胜山涛,山涛只有见识度量能与之相比,山涛也自以为度量比二人更胜一筹。

阮籍:青白眼

阮籍(210—263),字嗣宗,是“建安七子”之一阮瑀之子,“竹林七贤”之首,魏晋时期著名的文学家。因晚年任步兵校尉,故世称“阮步兵”。阮籍身处魏晋易代之际,对现实深感失望,为避免卷入剧烈的政治斗争,以醉酒度日,排斥名教礼法。阮籍个性强烈,厌弃世事,但为求自保,行事、言论相当谨慎,其《咏怀八十二首》在文学史上有重要地位,就是用含蓄的方式表达自己的思想感情。

据《晋书·阮籍传》等记载,阮籍常用青白眼的方式表示对人的态度——斜着眼用眼白视人,表示轻蔑;正视是用黑色(青)的眼球看人,表示尊重。阮籍的母亲去世时,嵇喜前来吊唁,因他热衷仕途,遵从礼法,阮籍以白眼表示蔑视;嵇喜的弟弟嵇康带着美酒和琴前去拜访,用这种特殊的方式安慰阮籍,阮籍知道嵇康理解了自己内心的情感,因此用眼球来看他。后世常用“青目”“白眼”等词表示对他人的评价。

刘伶:刘伶病酒

刘伶(221—300),字伯伦,“竹林七贤”之一,为人放达任性,不愿为官。据《晋书·刘伶传》、《世说新语·任诞》等记载,刘伶酒瘾极大,为此出现了不少轶事典故。一次,他的妻子打碎家中的酒器,倒掉了所有的存酒,哭着规劝刘伶戒酒。刘伶故意说自己要摆上酒肉,在神灵面前发誓戒酒。结果,妻子摆上祭祀用的酒肉之后,刘伶祷告说“天生刘伶,以酒为名,一饮一斛,五斗解酲。妇人之言,慎不可听!”,接着饮酒吃肉,很快就醉倒了。

刘伶写有《酒德颂》,借饮酒抒写自己超然自适,不受世俗礼法羁绊的生活态度。后来,人们常用“刘伶病酒”“刘伶醉”指代那些酗酒之徒;用“刘伶妻”指代那些劝人戒酒的人。古典戏曲评剧中有《刘伶醉酒》的传统剧目。

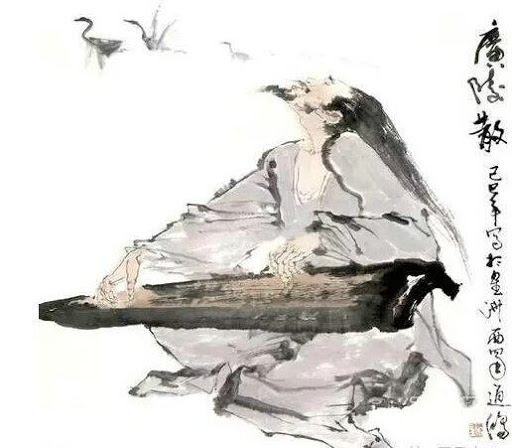

嵇康:广陵绝响

嵇康(223—262),字叔夜,“竹林七贤”之一,魏晋时期著名的文学家、音乐家、书法家、画家,曾任中散大夫,世称“嵇中散”。嵇康娶曹操的曾孙女为妻,与魏王室有姻亲关系。司马氏掌权后,嵇康辞官隐居,表示不合作的态度,又发表反对名教的言论,遭到忌恨,被仇家钟会陷害,终于被司马昭所杀。

据《晋书·嵇康传》等记载,嵇康临刑前,神态从容,只要求再弹一曲自己最擅长的《广陵散》,遗憾地感叹道:“以前我没有把这曲传给外甥袁孝尼,现在《广陵散》从此失传了!”一般认为,《广陵散》又名《聂政刺韩傀曲》,讲的是战国时期聂政刺杀韩王的故事,曲调慷慨激烈。今存的《广陵散》琴曲源自明代朱权的《神奇秘谱》,被誉为十大古琴曲之一。“广陵绝响”一词,常用来指那些失传的绝技、学问和没有后继者的事业。

向秀:山阳邻笛

向秀(227?—272),字子期,“竹林七贤”之一,魏晋时期著名的文学家、思想家,曾专门注释《庄子》,一般认为现存最有名的郭象注《庄子》,即是窃取向秀注释而成。

据《晋书·向秀传》等记载,嵇康、吕安、向秀曾等人同在山阳(今河南省修武县)隐居,后来嵇康、吕安被司马昭杀害,向秀受到本郡压力入都,返回途中,路过山阳旧居,听到邻人吹笛,有感而发,写下了怀念两位好友的《思旧赋》,悲叹物是人非,好友已死,亦讽刺司马氏掌权下严酷的政治环境。这篇作品情感真挚,是文学史上著名的抒情小赋。后来,人们常用“山阳邻笛”“山阳笛”等词用来表示对已去世好友的沉痛怀念。

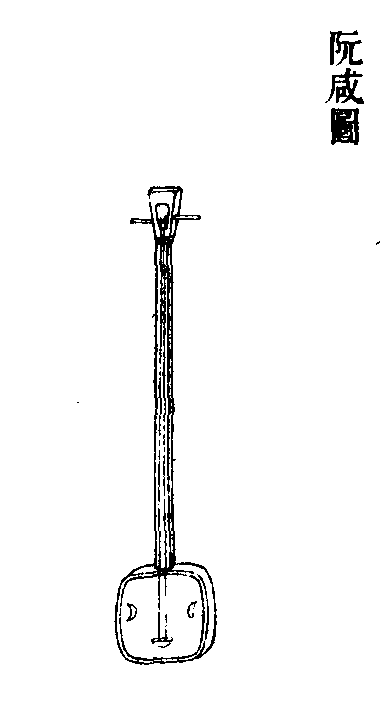

阮咸:阮咸曝裈

阮咸,字仲容,阮籍之侄,生卒年不详,为“竹林七贤”之一,尤擅音乐,其擅长演奏的一种长颈琵琶,就被后人称为阮咸。阮咸的个性与阮籍相似,酷爱饮酒,以放达任性闻名。据《晋书·阮咸传》、《世说新语·任诞》等记载,阮氏家族,较富有的“北阮”都住在道路北边,较贫困的“南阮”都住在道路南边,阮籍、阮咸等都是“南阮”。

当时有在七月七日晒衣服的风俗,这个风俗始于防止虫蛀,在当时则具有斗富的意味。“北阮”纷纷将自己家的纱罗绸缎晾晒出来,而阮咸则找出一条大布犊鼻裈晒出来——这是当时劳动者所穿的一种短裤,长度至膝盖犊鼻穴。旁人觉得这种做法寒酸,对此感到诧异,阮咸答道:“未能免俗,聊复尔耳!”意思是说自己未能摆脱这种世俗风气的束缚。实际上,这种行为可看作是对当时斗富风气的一种反讽。“未能免俗”一词,现在仍广泛使用。

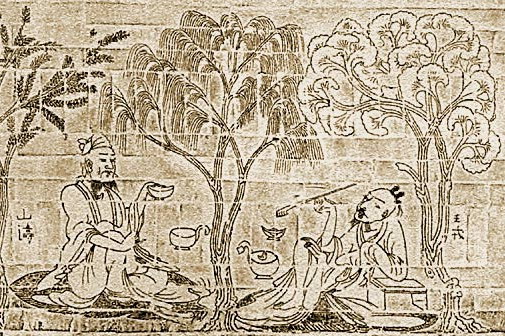

王戎:道旁苦李

王戎(234—305),字濬冲,“竹林七贤”之一。王戎出身于著名的望族琅琊王氏,仕途顺遂,曾参与晋灭吴的战争,官至司徒。王戎年幼时就以早慧闻名,据《世说新语·雅量》等记载,王戎七岁时与小伙伴一起出门游玩,偶然看见道路旁边的李树上结满了果子,小伙伴们纷纷跑过去摘李子,只有王戎站在一旁不动。有别人问王戎为什么不去摘李子,王戎回答说:“道路旁的李树上能有这么多李子,所结一定是不能吃的苦果”。

事实证明王戎的判断是非常准确的。后来,“道旁苦李”一词也常被用来比喻没有用处的事物和人,有时也被用来比喻事物因无用而得以保全。《晋书·王戎传》、《世说新语》等书记载王戎为人贪财吝啬,时论认为这可能也是他明哲保身的手段之一。