古代的嫡长子跟长子是两个不同的概念,长子指的就是所有儿子当中年纪最大的那个,而嫡长子,指的则是正室所生的第一个儿子。也就是说只要是正室所生的第一个儿子,不管在兄弟中排行第几都是嫡长子。长子可以是嫡长子,而嫡长子不一定是长子。

而嫡长子跟长子虽然只有一字之差,可是这两者的身份却是截然不同的。长子是不计较生母是谁的,不管他的生母身份多么卑微,只要他是这个家里的第一个儿子,那他就是长子。而嫡长子不同,嫡长子只能是正室所生的第一个儿子。如果正室第一胎生的是个女儿,第二胎才是儿子,那这个孩子也是嫡长子。换句话说,如果正室一直生不出儿子来,那这个家里可能就只有长子而没有嫡长子之说了。

举例来说,比如唐太宗李世民就是嫡子,但他不是嫡长子。嫡长子是太子李建成。所以李世民的继位顺序不如李建成,他要靠政变才能上位。

还比如大明懿文太子朱标,他是嫡长子。既是嫡子,也是长子,所以在明朝历史上,朱标的储君地位最稳固。跟朱标一样情况的还有明武宗朱厚照。明孝宗朱佑樘只有他一个儿子。他是既是嫡子又是长子,储君身份稳如泰山。再比如大清直郡王爱新觉罗胤禔,他是康熙长子(其实也不是长子,只不过前面的四个哥哥都夭折了,他是成年皇子的老大)。废太子胤礽是嫡长子,也是唯一的嫡子,但胤礽不是长子。康熙帝其余的儿子,都不是嫡子。所以当胤礽被废后,储君之争就乱套了。大家都觉得有戏,于是便演变成了清朝著名的九子夺嫡。又比如汉高祖刘邦的庶长子是刘肥,比刘邦的嫡长子刘盈出生得早。尽管刘邦非常喜欢刘肥这个儿子,然而嫡庶有别,刘邦再喜欢他,刘盈不死,刘肥也没有资格继位。

比如曹丕娶的第一个妻子是甄宓,但他的正妻却是后娶的郭女王,这就是为什么曹丕的长子,甄宓所生的曹睿直到年龄很大,曹丕去世才成为曹丕的太子,因为他不是曹丕的嫡子。

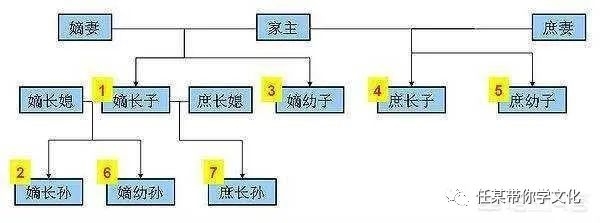

笼统来说:嫡子都有继承权,不管是不是嫡长子。但是嫡次子以下的嫡子,继承顺位要低于嫡长子。庶出的儿子一般不能承奉祖庙的祭祀和承袭父祖的地位,也就是没有继承权。但也不绝对。若家族当中没有嫡子,或者嫡子都死了,庶子可以继位。说到这里,有一个很特殊的情况:中国古代是一夫一妻多妾制度,正妻只有一个。如果正妻去世了,男主人可以再娶正妻,或者把小妾扶正。这情况叫“平妻”。

这种“平妻”所生的儿子,也称为嫡子,所以有时会产生“两位或两位以上的嫡长子”。在这种情况下,平妻所生的嫡长子,地位要低于原配嫡妻所生的嫡长子,并不能与原配所生的嫡长子完全对等。另外,小妾在被扶正后,享受正妻待遇,生下的儿子也应该被视为嫡子。但是小妾在没有被扶正之前所生的儿子,依然要被视为庶出,不能“子凭母贵”。比如说建文帝朱允炆,很多人说朱元璋立朱允炆是因为他是嫡长孙。其实并不是,朱允炆并不是朱标的嫡子。因为史料上记载得很清楚:朱允炆生于洪武十年(1377年)12月;其生母于洪武十一年(1378年)11月被扶正为太子继妃;朱允炆出生的时候,他是庶出。即便其生母吕氏后来被扶正,他也一样是庶出。即便他不是庶出,即便他算作是嫡子,他的继承顺位也要低于朱标原配常氏所生的嫡次子朱允熥。这就是礼法。所以,朱元璋立朱允炆,与朱允炆是不是嫡长子没关系。朱元璋考虑得更多的,还是外戚的问题。(朱允熥的母族太强大了,他的外公是常遇春,舅老爷是蓝玉)。总的来说,嫡长子也是嫡子,所有嫡子的地位都高于庶子。嫡子中最长者为嫡长子,嫡长子享有优先继承爵位和财产的权利,是家族的下一任接班人。嫡长子与其他儿子(包括其他嫡子在内)的权力地位有着极大的差别,在几乎所有方面都具有优先权。优先权的表现形式有如下几个方面:第一、只有嫡长子及他的嫡长子(也就是嫡长孙)这一系子孙才能叫作家族的正宗,其他的儿子都只能要叫小宗。包括其他的嫡子。第二、如果嫡长子不在了,他的嫡长子,也就是嫡长孙的继位顺位也高于其他儿子。不论是嫡子还是庶子。第三、如果正妻去世或离婚,续娶的正妻叫继室或填房。继室生的儿子也叫嫡子,但是元配所生嫡子在继承顺位上要优先于继室所生嫡子。

第四、如果妾侍生了儿子,然后被扶正成为正妻,又生了儿子,那么她成为正妻之后所生的儿子要优先于她做妾侍的时候所生的儿子。同一个母亲所生的儿子的地位,按照他出生时母亲的身份高低来决定。