摘要:永嘉南渡,大批中原人士流落江南。人口的加速集聚和大幅增加,既为江南地区农业生产提出了挑战,也为大规模水利建设提供了条件带来中原先进生产技术的移民,以丰富多彩的组织形式在江南开展农业生产,为江南经济快速发展奠定了基础。

一、导言:“民以食为天”与江南的开拓

江南的繁华富庶非一日铸成。历史上,江南瘴疠气盛,毒蛇猛兽横行,汪洋大泽浩淼无际,中原士人普遍将其视为畏途,西汉,贾谊贬谪长沙,深惧江南卑湿,丈夫多夭,相较华夏先民活动的中心舞台-中原,江南大规模农业开发的时间较晚,其重要性难以同中原相提并论晋文帝时,西晋使者孙楚出使东吴,声讨东吴与蜀国“东西唱和,互相煽动,距捍中国”,西晋以堂堂正正的“中国力量”对其声讨,可谓义不容辞。

从“江南瘴疠地·九州之隅角”到“两湖熟,天下足”“苏常熟,天下足”乃至江南“富甲天下”“衣被天下”,江南的经济文化发展经历了一个漫长的历史时段大体而言,以西晋永嘉南渡为起始,经唐安史之乱和宋靖康南渡,中国的文化经济重心逐渐南移,对江南的财赋倚重与日俱增到了明清,“南粮北运”“南赋北调”这种几乎是单向度的物质能量流动绵延数世纪之久时至今日,江南经济发达、生活富足几乎成为国民通识。

适度的人口压力是经济社会发展必不可少的助推剂,中原地区大量南渡移民对江南的发展起到重要作用。“永嘉南渡中州士女避乱江左者十六七”。安史之乱,包括“诗圣”杜甫在内的众多大唐文化重镇避乱江南,“正是江南好风景,落花时节又逢君”,靖康南渡,许多中原民众举家南迁,江浙等地之外,素以“瘴湿”著称的闽粤成为避难重地。今日,“民俗学者礼失求诸野”,往往要到闽粤山区探访中原古音。

中国为东亚大国,有宽广的战略纵深,每当中原王朝摇摇欲坠,大批北方民众便会迁徙江南,于江南湖泽江涧、崇山峻岭兴产殖业,进而开拓全新的生命空间与历史契机。每一次大规模南迁,都会伴随江南地区农业开发广度、深度的延伸。

永嘉乱后,大批中原士女流落江南,他们首先面对就是民以食为天,这个问题本文拟以相关史料为基础,探讨以下问题-(1)移民群体的集中落脚对江南农业开发有何影响?(2)江南农业开发采取何种生产组织方式?(3)永嘉南渡后江南农业开发对中国经济文化有何影响?

二、永嘉南渡移民结构与农业开发样态

永嘉之乱,战争瘟疫蝗灾饥馑接踵而至,西晋王朝疲于奔命,席不暇暖。及惠帝之后,政权陵夷,至于永嘉,丧乱弥甚,雍州以东,人多饥乏,更相鬻卖,奔进流移,不可胜数。幽、并、司、冀、秦、雍六州大蝗,草木及牛马毛皆尽。又大疾疫,兼以饥馑,百姓又为寇贼所杀,流尸满河,白骨蔽野。刘曜之逼,朝廷议欲迁都仓垣(按:今河南开封东北),人多相食,饥疫总至,百官流亡者十八九。

渡江之后,东晋王朝喘息渐定,尤其是淝水之战(383)奠定了南北朝隔江对峙的格局。东晋(317--420)宋(420---479)齐(479--502)、梁(502--557)陈(557--589),江南成为中原士女流亡落脚地,这一大规模的人员流动前后达数世纪。

据著名历史地理学家陈寅恪谭其骧先生考证,永嘉南渡有三条主要迁移路线:一是延汉水一线,今陕西、河南民众由此南下,避乱至襄阳并进而南下到荆州、岳阳、长沙一带。二是延邗沟一线,今山东等地移民南迁江苏徐州、镇江等地。三是延淮河一线,以洛阳为主体的移民由此南迁建康(今南京)皖南苏南浙北浙东等地。

因为不同的历史地理结构和经济社会发展水平,不同迁移路线上的移民组成不尽一致。延汉水一线的南下移民多以居住在南阳的中等士族阶层功臣官僚为主,这些移民的到来为荆州成为上流雄镇奠定了坚实的人口基础,也进一步提升了荆州“据上流,握强兵”的重要性同时,荆州北方有山水纵横的汉水流域作为与进据中原之异族分庭抗礼的缓冲地带,远离战争袭扰,移民得以在较为稳定的环境下从事农业生产经过多年的农业开发,以荆州为中心的江汉地区成为江南重要的稻米产区和军粮供应基地。

延邗沟一线南下的移民多以山东一带的中下层民众为主,这些移民人数不及荆襄一线众多,因为地处南北朝交战前沿,不时有交战情形发生,南北朝力量的伸缩盈亏直接影响这一地区的安定,相较江南腹心-苏南、浙东及有汉水流域作为缓冲地带的鄂南、湘北等地,徐州等地形成了不少大型流民集团,作为南北朝分庭抗礼的前哨基地、南军北征的主要通道,这一地区的农业生产多以军事屯田为主,呈现出明显的军事化色彩,往往是兵马未动,粮草先行,一旦南朝大举北伐,会将这一地区作为军粮基地努力经营。东晋末,刘裕伐后秦,先遣毛修之于此开垦良田数千顷宋文帝谋求收复中原,于元嘉七年(430)派遣刘义欣坐镇寿阳,发展军屯农业。

沿淮河一线的南下移民多以洛阳的高门大户、王公贵族及京城民众为主。中国的历朝国都,向来为一国观瞻及各种资源所系在。永嘉南渡的移民群体中,要属沿淮河一线南下移民的力量最为雄厚。东晋就是由侨寄于孙吴故壤的北来士族与江东大族合力所建。为了不同土生土长的江东大族争田夺地,北来士族多辗转前往浙东一带,以庄园经济为依托从事农业开发。北来士族集中的浙东,江南大族自孙吴时期便加以经营的苏南、浙北以及部分中原移民落脚地-皖南,河湖密布,山川丘陵众多,能对以骑射擅长的北方异族形成有力阻扰,又有长江天堑这一天然屏障,社会较为稳定,发展农业无后顾之忧同时,同国都建康地理上的近缘关系,使得上述地区成为江南农业发展的重点区域。

三、兴修水利与禁酒、禁杀牛等兴农善政

随着政治中心定都建康及大批中原士女避乱江南,过去相对边缘的江南成为东晋、宋、齐、梁、陈国本所倚及同异族对抗之“正统中国”所在,江南湿热多雨,洪涝灾害比较频繁,兴修水利作为第一要务被提到重要日程。渡江伊始,郄鉴即于东晋咸和年间(326—334)在吴兴(今湖州)乌程一带开设漕渎,为江南“腹心”农业的长足发展奠定初步基础。殷康任吴兴太守,开筑获塘,灌溉良田千顷,人获其利。浙东一带,孔灵苻为会稽太守,上书迁山阴县(今绍兴)“无赀之家于余姚鄞郑三县界,垦起湖田”。带海傍湖,良畴亦数十万顷,纵横通达的水利网络为大量良田提供了保障,极大增强了东南地区的粮食生产能力。

江汉平原为建康上游重要的农业产区,因为特殊的地理位置,荆州一带常年深受洪水之苦。俗谚云:万里长江险在荆江,不怕荆州起刀兵,只怕堤溃一梦中,沙湖沔阳洲,十年九不收”,稻作农业收获期与洪水多发期紧密重合,让这一地区的农业生产既丰饶又脆弱。为根治水患,荆州一带地方大员将水利视为农业命脉,只要力之所及,莫不全力以赴。

东晋永和年间(345—-356),为保护江汉地区农业生产,荆州刺史桓温率领民众于荆江两岸修筑江堤。梁天监六年(507),荆江大水,江溢堤坏,荆州刺史萧儋亲率将土厉精为治,广辟屯田”

水利为农业生产的命脉,兴修水利既是军民丰衣足食的前提条件,也是社会稳定的重要基础。尤其在农业社会,一旦“累年失收,民颇游移,谷稼犹贵,盗贼屡起”将给社会带来巨大震荡。但是,在没有大型工程机械施工的情况下,发动民众修建水利,兴师动众,劳民伤财,这种“两难”,使得不少水利建设都由皇帝亲自裁夺,进而引发皇室成员的反复斟酌。

梁大通二年(528),吴兴郡屡以水灾失收,有上言当漕大读以泻浙江”。“诏遣前交州刺史王弁假节,发吴郡、吴兴、义兴三郡民丁就役”此项工程浩繁,在“吴郡十城,亦不全熟”的情况下匆匆上马,难免“出丁之处,远近不一,比得齐集,已妨蚕农,善人从役,则抄盗弥增”,有可能使民众的生计雪上加霜,滋生盗贼游民等一系列问题,有鉴于此,梁昭明太子力主这项水利工程暂缓上马,但梁高祖执意而为,以庞大的代价取得治水成功。

兴修水利之外,一系列兴农善政也促进了农业发展。东晋陶侃“尝出游,见人持一把未熟稻。侃问用此何为?,人云:行道所见,聊取之耳,侃大怒曰:·汝既不田,而戏贼人稻!,执而鞭之,是以百姓勤于农植,家给人足”身为地方军政一把手,陶侃护农、爱农,意义重大。

刘宋时期,三吴地区水灾频繁,为保证粮食物尽其用,一些地方官认为酿酒需要大量消耗粮食,提出禁酒建议,将酿酒列入政府管制行业。萧梁时期,地方官萧琛为保护稻作农业重要生产资料-耕牛免受牺牲,移风易俗又禁杀牛解祀,以脯代肉。这些由地方官员提倡的兴农善政为南朝江南农业发展营造了良好条件。

四、永嘉南渡后江南农业开发主要组织形式

农业生产,很大程度上靠天吃饭”,风调雨顺,五谷丰登;荒年残景,民不聊生 ,“顺天时,量地力”的农业对土壤光照肥力降水等外在因素依赖较多,但这并不意味人们可以坐享其成。一定的农业生产组织形式对农业发展起到重要作用。不同于较为平整的中原大地,江南水乡泽国,江河湖泽山谷丘陵丰富多彩,处于东亚季风区内的江南,旱涝交替的情形时有发生,无论兴修水利,还是农忙时节抢播抢种抢收,在需要大量人工的情况下,适当的组织形式是合理分配劳力、取得农业丰收的关键。

(一)庄园农业

中国自古以农立国,家族成员既是太平之时劳动力合理分配的承担者(中国有“男主外,女主内”,“男耕女织,,“人多好耕田”等说),也是危乱之日投亲靠友的保障网络。永嘉南渡,诸如王导、谢安这样的北来士族于浙东一带求田问舍,形成了庞大的庄园农业。

以谢灵运《山居赋》为例,这些庄园体量巨大,跨山连湖,融粮食、瓜果、林木、水产、中药、蜂蜜等多种生产于一体。有土斯有财。以专业化经营、多样化地貌为基础植物既载,动类亦繁·,六月采蜜,八月朴栗…,庄园农业成为大规模开发江南山泽之利的有生力量。在一年四季农业收获源源不断的情况下,高门大户也为自己在政治上保持相对自主提供了经济保障。

(二)流民农业和部曲农业

永嘉南渡以降“民无定主”的情形时有发生。为求生计,不少流民或结寨自保,或据险固守,形成了大小不等的流民群落及京师大乱,狄率亲党数百家避地淮泗,以所乘车马载同行老疾,躬自徒步,药物衣粮与众共之,又多权略,是以少长咸宗之,推逖为行主”祖狄在流亡途中赈弱济困,赢得大家的拥戴,在此基础上建立起既可以协力固守、一致对外,又可以发展生产丰衣足食的流民团体。

流民农业之外,在广袤的江南腹地,不少地方也有部曲农业的身影。 《梁书处士传》载,“张孝秀居于东林寺,有田数十顷,部曲数百人,率以力田”,部曲不在政府注籍,仅将主人视为恩主,和主人保持一定的人身依附关系,分工得当的“部曲数百人”,积聚的农业生产能量非同小可。这些私人依附民的农业产出“其佃谷与大家量分,被强家收大半之赋”,须向主人缴纳一定的劳动所得,但无疑也加速了江南的农业开发。

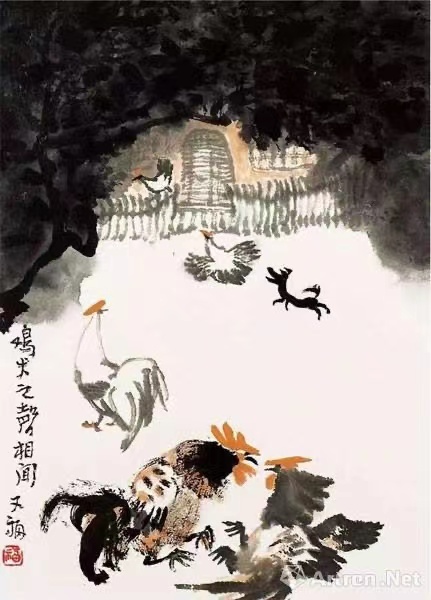

(三)桃花源农业

永嘉南渡以降,朝廷微弱,对社会的管控能力远逊于大一统的中原王朝。中央政令到了今天的湖南、江西等地,就已是强弩之末。江南江湖山谷密布,舟车不易,容易形成一个个相对独立的地理单元。流民若稍加留意,不难发现“天高皇帝远,桃花源里可耕田”之所。这些流民不在政府户籍管理之列,无须缴纳皇粮国税,为了生计,必须兴农殖业。陶渊明桃花源记,“土地平旷,屋舍俨然,有良田美池桑竹之属阡陌交通,鸡犬相闻其中往来种作,男女衣着,悉如外人黄发垂髫,并怡然自乐”并非完全凿空之笔。

即使到了大唐盛世,江南地区仍然不时有这样的桃花源农业“涌现”,他们的入籍为政府增加了新的税收来源,也标志这些地区的农业开发达到一个相当成熟的程度。

(四)军屯农业

军屯是以士兵为主体从事农业的组织形式。南朝偏安江南,与北朝接壤的襄阳苏北等前哨阵地,由朝廷派发耕牛、铁器等生产资料,抽调部分兵力轮流从事屯田垦殖。南朝的军屯农业大抵沿南北朝边境各州郡进行,因为南北双方势力此消彼长,在南朝中后期,于长江中游的竟陵(今湖北天门)江州(今江西九江)地区也有屯田这些由国家直接经营的农业生产组织方式,对巩固边防、强兵足食、加速江南农业开发起到积极作用。

纵览永嘉南渡后江南农业开发的主要组织形式,除军屯农业外,多有类似头领这样的人物统领农业生产。这样一种规模农业,使得庄园主、流民领袖、部曲主人拥有较强的经济实力,从某种意义而言,也变相摊薄了皇权的力量。

著名历史学家许倬云先生认为,东晋以后南方的汉人大族,统率移民,都拥有群众的力量,政府力量不能插手。……凡此诸种力量,分割了政府的统治权力,形成了社会压过了国家的现象。南朝的政府,必须仰大族及地方势力的鼻息,其故在此…试想,没有以农业生产为中心的组织形式,“群众的力量”恐怕很难凝聚到一起,散落在江南大地上的民众,也很难形成大规模农业开发的力量。这样一种历经数世纪奔腾不息的农业生产能量,也成为南渡大族及地方势力划界自守乃至睥睨皇权的底气,而这正是我们考察永嘉南渡后政经互动一个不容忽视的视角。

五、永嘉南渡后江南农业开发的历史意义

中国疆域广大,各地区经济文化发展水平不尽相同。交通不便、生产力低下的古代,纵横于境内的高山险阻,江河大川,既是阻碍民众交流往来的自然障碍,也是一些政经力量划江而治、占山为王的地理庇护。从历史上看,江南与中原的角逐,古已有之春秋战国,越王勾践修之十年,国富,厚赂战士,士赴矢石,如渴得饮,遂报疆吴,观兵中国,称号五霸,“南蛮”楚国虎视耽耽,问鼎中原。江南与中原多次较量,互有胜负。但是,永嘉南渡之前,中原一直是华夏先民活动的中心舞台。得中原者得天下。以中原为基点,先民形成了四夷、朝贡、中心、边陲等文化观念,对中原之外的江南,难免以高高在上的中原心态打量,将其视为九州隅角。

五胡乱华,中原板荡,中原士女避乱江南,寄人篱下。许多人心怀愧怍,以恢复中原为念。过江诸人,每至美日,辄相邀新亭,藉卉饮宴。周顗中坐而叹曰:“风景不殊,正自有山河之异!”,皆相视流泪。唯王丞相愀然变色曰:“当共戮力王室,克复神州,何至作楚囚相对!”

中原士女,魂牵梦绕,回到中原老家,但是,以江南相对弱小的经济实力恢复中原,并非易事。中原士女发展生产,只把他乡认故乡。经过长期的农业开发,江南不再是令人望而生畏的瘴疠之地,实已发展为瓜果飘香,良田美池的富有之地。大批移民流落江南,发展农业,提高江南经济文化水平,为以后“中国的政治权力常在北方,而文化与经济,则俨然以南方为重心”奠定了基础。

但是,我们必须看到,尽管永嘉南渡后江南地区农业开发达到了一种前所未有的高水平,但是这一时期的农业开发还远远没有达到任何时候“手中有粮,心中不慌”的地步。一旦水旱灾害频繁或大的粮食需求突然而至,大起大落的粮价很容易对社会生活造成震荡。宋文帝时,三吴水灾,谷贵民困,有地方官力主“积蓄之家”,只留一年存粮,其余皆必须往市场抛售,平抑粮价。

梁普通年间(520--527)大军北讨,京师谷贵,太子因命菲衣减膳,改常馔为小食。每霖雨积雪,遣腹心左右,周行闾巷,视贫困家,有流离道路,密加振赐”当粮食运往北伐前线,直接导致大量流民流离失所,位居深宫之内的昭明太子亦改常馔为小食”由此可见,当大的粮食消费力度来临,粮食供应不能完整覆盖江南全境,空虚的后方极有可能导致前方将士军粮供应后继乏力,并使得北伐大业功亏一篑。从永嘉南渡后江南农业开发到江南成为“天下粮仓”,还要经历一个漫长的历史时段。