西汉盛世在武帝晚年衰落之后,因昭帝、宣帝推行修生养息的基本国策,选贤任能,励精图治,从而使国家重回巅峰,史称“昭宣中兴”。昭、宣时代的西汉,国力强盛,四海安宁,百姓安居乐业。其武力之强大,尤可称道。在宣帝朝及元帝初,综合国力尤为强盛,豪迈的汉朝人更是奏响了“明犯强汉者,虽远必诛”的时代最强音,壮载!伟哉!

积弊如山

西汉帝国是在秦王朝的废墟上建立起来的。汉初,为了休养生息,修复战争疮痍,国家一直推行“无为而治”的黄老统治之术。在经历了近四十年的“文景之治”以后,西汉国力逐渐强大。到了武帝前中期,对内提倡儒学,崇尚礼教,对外则奋兵四出,痛击匈奴,屡获大胜,文治武功俱美,西汉王朝的国力也达到了高峰。

但“盛极必衰”,到了武帝晚年,因为长期穷兵黩武,赋税过高,给百姓造成了极大的负担,痛苦不堪,流离道路,死亡无数。由于武帝本人以及上层贵戚骄奢淫逸,国家经济总体上入不敷出,社会生产力水平大幅度下降。文、景两代积累下来的社会财富,几乎被完全挥霍殆尽。再加上“巫蛊之乱”的爆发,皇后卫子夫自杀,太子刘据一家死于非命,造成了极为恶劣的政治影响。以上种种情况充分说明,武帝末年的西汉王朝,正处在政治恶浊,国力损耗严重,人口锐减,物用不足的艰难局面,经济甚至面临崩溃。

征和四年(公元89年),在大乱初平之后,年迈的武帝痛定思痛,终于有所悔悟。而桑弘羊等大臣迎合上意,犹不顾国家现状,上书要求朝廷再度派兵到轮台(今新疆轮台县)防御匈奴,遭到了武帝的断然拒绝,并发出了著名的《轮台罪己诏》,对自己多年来的执政情况进行了深刻的反省,这是中国历史上的第一份罪己诏。这是一个帝王,面对天下所有人,公开对自己作自我批评。这份罪己诏,把自己的过失放在天下舆论的中心,任人评说。从这个意义上说,也反映了武帝的坦诚、展现了他的宏阔胸襟。这份检讨书,不仅是对天下百姓的自省,也是对上天的反省。

而此刻的汉武帝,已是年近古稀,体弱多病。国家积弊如山,势重难返。他知道无力改变,眼看来日无多,更只好把目光放到了他的继承人——年幼的刘弗陵身上。

重回盛世

武帝晚年,性情变得多疑嗜杀,冷酷无情。他迷信图谶巫蛊,重用奸佞小人,凶暴残忍。为了维护最高统治地位,他杀人如麻,动辄就将所谓的“罪人”族灭,造成了无数灾难,殃及无辜。尤其是“巫蛊之祸”,无辜而惨死的平民在十数万之多。为祸之烈,骇人听闻,成为西汉开国以来空前未有的大灾难。这次大乱,直接导致皇后卫子夫、太子刘据以及孙子死于非命,不仅酿成了无法挽回的人间悲剧,而且造成了极为恶劣的负面影响。到了最后,他为了防止外戚干政,居然连晚年最迷恋的钩弋夫人——刘弗陵的母亲都杀掉了。消息传出,天下人噤若寒蝉,人心惶惧,不知所措。

后元二年(公元87年)早春二月,武帝病重。行将就木之际,经过深思熟虑,他最终将皇位传给了年仅8岁的幼子——刘弗陵,并遗命大臣霍光、金日磾、上官桀、桑弘羊等人辅政。次日,武帝病死于五柞宫,享年七十一岁。刘弗陵即位,是为汉昭帝。

因昭帝年幼,无法处理朝政,朝廷实权掌握在首席辅政大臣、大司马大将军霍光手中。

霍光字子孟,是武帝晚年最信任的近臣。其父名叫霍仲孺,是河东郡平阳县人,原本在县衙里面做小吏,因公被派到平阳侯家中当差,遂和府中的侍女卫少儿通奸,生了一子,即赫赫有名的大将霍去病。后来,霍仲孺因故与卫少儿断绝来往,另外娶妻成家,生下一子即霍光。十数年后,卫少儿的妹妹卫子夫受到武帝宠幸,并立为皇后。武帝“爱屋及乌”,故而卫、霍两家都成了外戚,无论男女老幼,皆享受着荣华富贵的生活。

元狩六年(前117年),霍去病去世,武帝十分伤感,遂将霍光升任奉车都尉、光禄大夫等职位,令其侍奉左右。

因为特殊身世以及政治环境,多年来霍光做事一向谨慎稳重,少言寡语。循规蹈矩,不敢越雷池一步。他前后出入宫禁二十多年,从未犯过任何错误。侍奉武帝极为小心,甚至到了丝毫不差的程度。

《汉书·霍光传》云:“每出入下殿门,止进有常处,郎仆射窃识视之,不失尺寸,其资性端正如此。”

也就是说,他每天入宫走哪个门,走多少步,朝哪个方向磕头,每天叩拜多少下,就连姿势都是完全一样的。一个人做事,如果恭敬谨慎到了如此程度,那还有什么可令人不放心的呢?故就连一向猜忌心甚重的武帝也被霍光的忠心所感动,对他十分信任和倚重,以至于临死前把幼子刘弗陵和所有身后大事统统托付给了他。

在昭帝刚即位时,按照武帝生前的安排,四名辅政大臣的顺序依次是霍光、金日磾、上官桀、桑弘羊。霍光处于首席地位,对处理政务负主要责任。位居次席的金日磾本是匈奴人,又一向谦让谨慎,从不争权,而且很快就病死了,所以对霍光不构成任何实质威胁。上官桀、桑弘羊则很有势力,早就对霍光专权很不满,双方明争暗斗,势如水火。后来霍光设计诛灭了上官桀、桑弘羊,从而独揽大权。

在昭帝时代,朝廷大权完全操纵在霍光手里。他最大限度地恢复了文、景时期的国策,轻徭薄赋,与民休息,努力实现“垂拱而治”的政治局面。在经济方面,他及时调整停止了武帝晚年的诸多弊政。如霍光遂于始元六年(公元前81年)召开“盐铁会议”,取消了酒的专卖,而保留盐铁专卖。为了充分发展经济,他多次以昭帝名义大赦天下,鼓励农桑。对外则尽量避免战争,尤其是缓和了同匈奴的关系,恢复和亲政策,双方大致上保持了和平共处的关系。

昭帝时,在霍光的主持下,内外措施得当,使得武帝后期遗留的矛盾基本得到了控制,也使汉朝国力得到一定的恢复。值得一提的是,昭帝与霍光的关系十分融洽,少有芥蒂。昭帝虽年幼,但却很聪睿懂事,一切政事都交给霍光去办,绝无疑忌。

元凤四年(公元前77年)春正月,昭帝十八岁了,依礼加元服,谒见高庙,以示成人。按理,昭帝应该亲政了,因为当初武帝是十六岁就亲政的。但当时君臣关系和睦,政务运转如流水,十分顺畅。昭帝很满意,加之他生性柔和,权力欲也不像武帝那么强,遂索性一如既往,仍将一切政事交由霍光去办。

但是,天有不测风云,元平元年(公元前74年)夏四月,年仅二十一岁昭帝刘弗陵忽然病死。一朝天子一朝臣,霍光的执政生涯便进入了一个新阶段。

在昭帝朝的十三年,霍光没有辜负武帝的希望,是一个合格的辅政大臣。在这十三年里,天下雍熙,海不扬波,国家重现了文、景时期的太平盛世,社会稳定,百姓安居乐业。

班固在《汉书》中赞云:成王不疑周公,孝昭委任霍光,各因其时以成名,大矣哉!承孝武奢侈余敝师旅之后,海内虚耗,户口减半,光知时务之要,轻徭薄赋,与民休息。至始元、元凤之间,匈奴和亲,百姓充实。举贤良、文学,问民所疾苦,议盐、铁而罢榷酤,尊号曰“昭”,不亦宜乎!

诛灭霍氏

元平元年(公元前74年)夏,昭帝忽然去世,无子。“国不可一日无君”,霍光无奈,经过反复斟酌,他决定迎立武帝之孙——昌邑王刘贺即位,但二十七日之后就以其“淫乱无道”为由报请上官太后废黜了他,并派人将他遣送回原封地。

霍光效法伊尹,屡行废立天子之事,遂被后人并称为“伊霍”。由于霍光的长期专权,逐渐让他骄横跋扈起来。他本人不再像以前那样谦虚谨慎,上行下效,霍氏家族成员不法行径更是有增无减,这些危险的行为愈演愈烈,后来的霍氏家族带来了杀身之祸。

为了继续专权,霍光选择了武帝太子刘据之孙、十八岁的刘病已继位,改名刘询,是为宣帝。霍光之所以选择他,主要是因其自幼生长民间,左右无众多心腹,在中央亦无势力,霍光也好继续独揽大权。籍此考虑,霍光便以其“躬行节俭、慈仁爱人”为由,将其迎入了未央宫。

宣帝取代昭帝坐上了未央宫的宝座之后,他与霍光这对君臣之间的关系很微妙,彼此都在互相忌惮、防范。

宣帝生于武帝征和二年(前91年),原名刘病已。他是汉武帝和卫子夫的曾孙,戾太子刘据和史良娣的孙子,史皇孙刘进和妾王翁须之子。当巫蛊之祸爆发时,家人都蒙难,襁褓中的宣帝也被下狱,后被邴吉所救,秘密送至祖母史家收养,直到武帝下诏将其掖庭养视,这才交付宗正确认了身份。故其此后虽然生活在民间,但朝廷已经承认了他的皇族血统。

元平元年(公元前七十四年)昌邑王被废后,霍光等大臣将他从民间迎入宫中,先封为阳武侯,随后即位。宣帝即位之初,一如昭帝朝时,依然委政于霍光。但他与昭帝不同,内心对霍光的专权十分忌惮,与之“同骖乘”时,他感觉“如芒刺背”。

宣帝初即位,在霍光的授意下,群臣提议立霍光之女霍成君为皇后。宣帝没有作声,而是委婉地以寻故剑的名义,表示要立自己的元配妻子许平君为皇后。霍光见状,不再反对宣帝的意见,但以许氏之父许广汉受过宫刑的缘故,不同意按照惯例封后父为列侯。双方达成默契,许平君被册立为皇后,霍家的女儿只当上了个婕妤,但许广汉也没被封侯。

按说这件事已经告一段落了,但霍光的继室夫人霍显却很不高兴。她为人奸邪,做事胆大妄为,对女儿没有当上皇后十分不快,趁许皇后生产的机会买通医生淳于衍,毒死了许氏。许皇后死后,宣帝追究医生责任,淳于衍下狱受审,霍显出于极度恐惧,这才向霍光坦白了此事。霍光惊骇之余,想要追究霍显的责任,但最终还是怕连累到自己以及霍氏家族而替她竭力掩饰。霍成君最终被立为皇后,但实情已经被宣帝知晓,他内心十分痛楚和愤怒,但碍于霍家势大,只得隐忍。

地节二年(公元前68年)霍光死后,宣帝开始亲政。他大力整顿吏治,强化皇帝权威。为了打破霍氏左右朝政的局面,命令群臣奏事,以疏通下情,并规定丞相以下的百官都要奉职奏事,以便考核。地节四年(公元前66年),又借大司马霍禹谋反一事,废掉了皇后霍氏,从而彻底清除了霍氏的势力。

铲除了霍氏以后,宣帝这才真正迎来了属于他的时代。

励精图治

宣帝掌握最高权力时,他面对的是一个蒸蒸日上的帝国。有了霍光过去打下的基础,他治理起国家之时,显得游刃有余,十分得心应手。

其实,在治国理政方面,宣帝与霍光之间并无太大分歧。在他亲政以后,基本上延续了昭帝时期轻徭薄赋、与民休息的政策,并多次减免全国或部分地区的租赋。宣帝继承了前朝传统,同意把京师长安和各郡国的苑囿、公田借给农民耕种,降低盐价。这些措施,都对民生有所改善,受到了民间广泛的称赞和拥护,当然也收到了良好的效果。

宣帝来自民间,在寒苦生活中度过了十八年,深知民间疾苦,懂得百姓为什么对官员的贪腐切齿痛恨。即位之后,十分重视吏治,认为治国之道应以“霸道”、“王道”杂治,反对专任儒术。所以他一掌权,就主张要严明执法,惩治不法官吏和豪强。一些地位很高的、腐朽贪污的官员都相继被诛杀。他不仅以执法严明著称,也崇尚宽简。他在任用地方官时,除启用了一些精明能干的能吏去严厉镇压不法豪强外,还同时任用了一批循吏去治理地方,从而改变了吏治苛严和破坏的现象,大大缓和了社会矛盾,安定了政治局面。

由于宣帝本人幼年有过牢狱之灾的经历,所以对冤狱深恶而痛绝之,提出要坚决废除苛法,平理冤狱。他亲政后不久,还亲自主持了一些疑难案件的审理。在位二十五年当中,他还先后十次下令大赦天下,释放了大量无辜或因无知而误触法网的人。

在民间,宣帝亲身经历了百姓因为赋税过重而受到的苦难,所以他亲政后实行轻徭薄赋政策,凡遇郡国遭受水旱、地震灾害,当年租赋徭役皆免。废除了律外苛税,降低盐价,禁止官吏“擅兴徭役”,注意减轻农民负担。此外,为了缓和矛盾,宣帝采取有力措施,抑制土地兼并。为防止谷贱伤民,特设立了“常平仓”,以国家力量来干预粮食价格。这一系列惠民政策的施行,逐渐让国家在经济上走出了泥潭,恢复了活力。

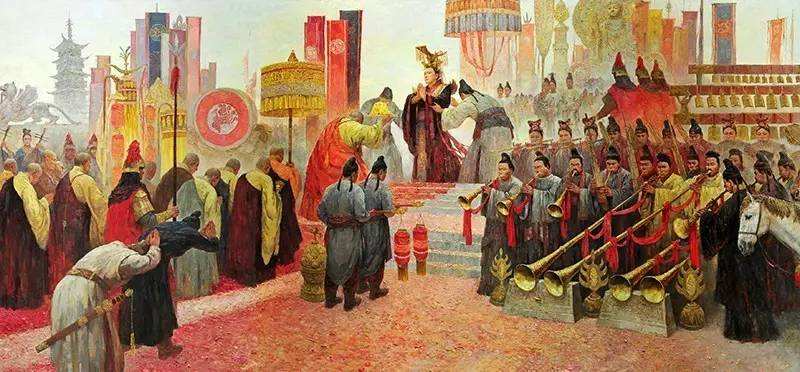

外交方面,宣帝继续实行“怀柔”政策,对匈奴等外部势力恩威并施。神爵二年(前60年),在乌垒城(今新疆轮台东北),设立西域都护府,监护西域诸城郭国,使天山南北这一广袤地区正式归属于西汉版图。甘露三年(公元前51年),昔日桀骜不驯、袭扰一百五十年之久的匈奴帝国,终于被迫彻底臣服。呼韩邪单于亲往长安,俯首称臣,表示愿做大汉北藩 ,不再反叛。

流霞映彩

宣帝十分重视文化建设,大力提倡儒家,为了学术昌明不遗余力。甘露三年(公元前51 年),宣帝在未央宫中的皇家图书馆——石渠阁召开了一次重要的学术会议,会上宣帝亲自主持了学术研讨,萧望之等当代名儒二十三人与会,史称“石渠讲经”。会后决定,将五经博士增至十四人,比武帝时置五经博士更进一步,这一举措,对后世经学的发展产生了重大影响。

宣帝推行的政治、经济措施,使武帝末年以来的社会矛盾继续得到缓和,农业生产能力得到进一步恢复。据《汉书》记载,宣帝时的谷价下降到每石五钱,就连地处偏僻的金城、湟中边疆地区,每石也不过八钱,这是西汉以来最低的谷价记录。

西汉历史学家刘向称赞云:“政教明,法令行,边境安,四夷亲,单于款塞,天下殷富,百姓康乐,其治过于太宗(文帝)之时”。

这一评论虽有溢美之处,但在一定程度上反映了客观事实。

班固则在《汉书》中赞曰:“孝宣之治,信赏必罚,综核名实,政事、文学、法理之士咸精其能,至于技巧、工匠、器械,自元、成间鲜能及之,亦足以知吏称其职,民安其业也。遭值匈奴乖乱,推亡固存,信威北夷,单于慕义,稽首称藩。功光祖宗,业垂后嗣,可谓中兴,侔德殷宗、周宣矣!”

总之,在昭、宣二帝治理下,西汉王朝呈现出一派政治清明、社会和谐、经济繁荣、吏称其职、民安其业的雍熙景象,与过去的文、景时代相比,有过之而无不及。公正地说,西汉只有到了昭、宣两朝,才真正到了武力最强盛、经济最繁荣的时候。尤其是宣帝朝,那才是西汉王朝真正的巅峰岁月和黄金时代。