作为“制民之产“的井田制是怎么产生的呢?周朝为什么会继续沿袭井田制?

前言:

周朝是中国历史上统治时间最久的朝代,同时也是华夏文明初步形成的一个重要阶段,在此期间,诞生了对后世婚姻、礼法有着深厚影响的《周礼》,确立了统治中国两千多年的政治制度分封制,创立了以血缘关系为纽带对后世家国观念产生重要影响的宗法制。这都是周朝的文明发达的一个体现,但其实周朝的井田制的发展也是可圈可点的。

井田制的由来

作为“制民之产“的井田制是怎么产生的呢?

首先在原始社会晚期,实行的是奴隶所有制,土地由贵族地主所有,平民虽然拥有一定量的土地但是要给贵族交税,相当于雇佣工,不过没有佣金。依靠自主耕种的土地获得的粮食和收入微乎其微,只能勉强糊口,而作为奴隶,是完全义务劳动,没有土地来源的收入,地主只保证吃饱,饿不死,其他一律不管。所以真正负责耕作播种庄稼的人生产的积极性并不高, 这就在一定程度上束缚了生产力的发展,同时,也影响了国家税收。

其次由于战争和社会发展的因素,大量农民离开土地来到城市就业,导致土地无人耕种,土地的荒废,就会导致粮食歉收,于是就会产生粮食危机,引发社会矛盾,而且农民的城市迁移也影响到了贵族的利益,使得他们的土地得不到及时的耕种,影响地方及中央的收入。

再次,当时农民生产积极性不高,生产工具落后,所以生产力也是十分低下,这就难以保证粮食供给平衡,而大型的水利工程需要每块土地所有者的配合,也需要相应的劳动力去参与实施,为了保证灌溉的充分和有效性,需要把相邻的土地打通,所以井田制应运而生了。

井田制的表现和成就

井田制是什么样子,又是怎么划分的呢?

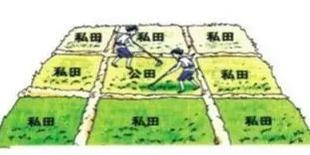

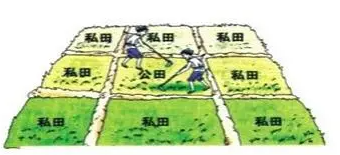

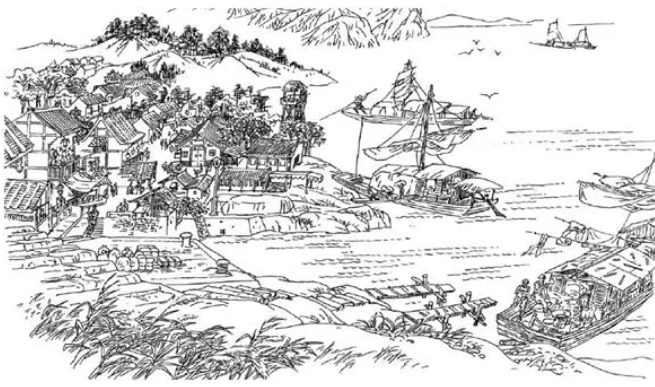

为了保证农田的灌溉和提高农民生产的积极性,政府根据劳动力的平均劳动量规定,将土地先划分成一个个类正方形,再将正方形分成八块,每户人家分得其中一块,一块就是一百亩的土地,中间的一块归王室或者贵族所有,而且据人查证,中间的一块往往是最肥沃,面积最大的一块。这种划分整体上看上去就像一个“井”字,并且也显现出天下共主,区域自治的特点,所以就被称之为“井田制”。井田制是华夏氏族公社土地所有制初期的面貌。

井田制初期对于农业生产和公民的凝聚力产生了重大影响。因为在井田制的规范下,每八户人家就要受到中央田地所在地主的管辖,并且为了土地的灌溉,八户人家还要通力合作,互相配合,这一定程度上会监督某些懒汉的不作为。而且因为集体劳作区域内形成利益共同体,所以技术先进者也会积极传播自己的技术,这也在一定程度上能规范集体的生产劳作,从而提高耕种效率。

周朝为什么会继续沿袭井田制

井田制能够保证人口流动性小,可以将人束缚在土地上,保证社会秩序的稳定,有利于统治者对被统治阶级的管理。规定土地国有,正如“普天之下,莫非王土;率土之滨,莫非王臣”天下所有的一切都是王室的。土地不准买卖,人们只有使用权,没有所有权。因而人们不敢随意离开土地,这个原因一方面是因为如果脱离了土地,农民就没有了生产资料继而丧失物质来源。另一方面,如果因为自己的离开导致土地收成不好,也会受到政府的惩罚。而且对于个体而言,没有第一批种子,没有锋利的农业用具,更没有充足的人口去开掘新的土地,所以在井田制初期生产力还没有上升上来的时候,很少有人独自去深山老林开荒种地,大部分都依靠给奴隶主打工获取经济来源,甚至是代代为奴,因而人员流动性极小。(这里的奴是指农奴,并非真正的奴隶)

1. 因为当时生产力水平低下,虽然利用了石头、木头和蚌制作出了镰刀、锄、耒、耜等工具,节省了人力物力,但是事实上人类非常受制于自然条件,依靠自己改变环境的力量十分渺小。所以需要集体的力量。集体的优势在于一方面集体可以监督个人,防止偷懒。另一方面,集体能够群策群力,更好的解决问题。

2. 有利于保证财政税收,维护贵族利益。井田制和“彻”法相结合,将土地分为九块,像一个“井”字,中间的核心区域归王室所有,称之为“公田”。公田占地约 100 亩,其余八块土地为“私田”占地 800 亩,共 900 亩。公田占据该区域最得天独厚的条件,往往是有充足水源的平地。公田由该区域的八户人家共同耕种,政府部门监管和管理税收。另外,周朝设有完善的政府机构管理赋税。根据《周礼》,负责土地管理的职官有司徒载师、闾师、县师、遂师等官员,他们来管理各地的土地、物产、人口、牲畜和车辆等等,根据当地具体情况制定赋税策略以及规定应缴纳赋税的等级,以及征收办法和时间。还有内府、仓人、廪人等负责仓储工作;司会、司书等负责财务核算。可以说征收赋税的事儿那时候已经很完整了。还有一种是“十夫有沟”,也就是国家十分之一的土地,取出十分之一作为赋税来源。无论哪种形式,都是将收获全部交给周王。通过井田制不用担心丰收歉收的问题,可以保证税收的稳定。而且在周朝城市被分为两部分,城内和城外,城内的人民叫百姓属于自耕农,城外的人民属于野人,没有军队保护,属于流浪汉。城外的土地要想耕种,这些流浪汉就要缴纳相对高的税率,大概是 1/20,接近城市的土地 1/10。为了保证税收,防止流动,周朝规定在住宅旁边如果不种植桑麻就要罚款和服兵役,最后也因此形成“农月无闲人”“四海无闲田”的欣欣向荣的社会风气。

对后世影响

1. “均分”的公平思想。

因为是一块土地除了中间部分都是平均分配,慢慢地人们接受并习惯了这种分配方式,并且不因平民间地位、经济的差别而区别对待。

战国时期就有学者在井田思想的基础上提出了一种土地分配制度,倡导“耕者有其田”,主张无论农民是否富有都确保他们有地可耕。巩固完善现有的土地制度,有效抑制土地兼并。

土地兼并是一种大地主阶级利用手中的权利和资源实行的土地垄断策略。这种策略发展起来到最后容易导致农民无地可耕。并且可能威胁到政权,所以一般政治阶级都会抑制土地的兼并。在西汉时期,董仲舒就在井田思想的基础上提出“正经界”的限田思想。并且在两汉之际的时候,还有学者提出“王田制”,其实就是依托井田制分配的基础分配王侯将相的土地。

2. 两汉井田思想在继承战国井田思想基本特征的基础之上,对井田思想进行了更进一步的丰富和深化,提出了“力堪农事”“耕而勿有”“徙民屯垦”等主张。

3. 西晋时期在吸收井田思想的基础上实行占田制,北魏隋唐实行了均田制。

农业的繁荣发展

井田制下,周代的农业经济繁荣发展。

1. 多种农作物发展。放眼望去,周代的土地上长着小麦、大麦、谷、稻、豆、糜、麻,家屋周围的小田里有瓜、瓠、葵、韭,屋墙边和近田的山坡上则有桑、桃、枣、梅、杏等。

2. 水利工程取得进步,建立了大大小小的灌溉系统。“尽力乎沟洫”个人的耕种与集体利益连接在一起,大家都尽心尽力地去耕种灌溉土地,同时也会互相帮忙,邻里关系融洽。并且因为沟渠的贯通也有效防止了洪水对人们造成的损害。另外此时期人们利用水源开始了人工养淡水鱼,增加了就业岗位,促进了水产行业的发展。

3. 促进了“酒文化”的发展。水利工程的进步,使得水源得到了有效地利用,水源的有效利用促使人们研究“酒”的酿造。在古代酿好酒、饮好酒是一种权力和财力的象征。古文献中记载到的“杜康造酒”“仪狄作酒”“太康造秫酒”“少康作秫酒” 等传说都可以佐证酒在这个时期的重要性。不过这个时期的酒均为度数不高的粮食酒,并不浓烈。

4. 集体劳作提高劳动效率。每家每户盛行耦耕,即二人为一组,合力而耕,每到春耕秋种时节,田地里都会形成“千耦其耘”的浩浩荡荡的繁荣景象。畜牧业有一定发展,还有一些专门从事畜牧业的氏族部落。如有扈氏在甘战败后,被贬为牧奴从事畜牧工作。由各类谷物做成的粥饭就是庶民一日三餐的主食。另外还把黍、粟、稷、稻煮成稀粥、浓粥来食用。

5. 有利于耕作技术的传播和推广。在井田制的影响下,出现了一些比较锐利的农具如铜铲、铜斧和比较锋利的耜,大部分农民利用这些农具不仅能进行深耕、熟耘,而且也能使用绿肥和制造堆肥。“荼寥朽止,黍稷茂止”,把田间耨锄的荼寥和杂草沤作绿肥,使黍稷等作物生长得更为茂盛。

6. 进一步推动税制和地租形式的转变。井田制的发展促进了生产工具的进步。生产工具的进步就导致生产力的进步。生产力提高后,在原有耕作基础上多余的生产力就会去开发新的土地。西周的土地导致土地出现流转,赠送,外包,典当等等。经济发展引致的社会互动增多、交易频繁共同导致了税制演变为无论公私皆按比例征税。

走向灭亡的原因

1.人口的急剧增长导致现有的土地不够分配,生产资料难以维持劳动力的需求。

在井田制初期,的确有效地提高了生产力,但是生产力上升后,人口也会随之增加,人口增加后,现有的农田无法保证给新增人口的分配,而农民又因为井田制被束缚在土地上,无法去开垦新的田地,所以就不得不逼着年轻人离开自家的田地,去深山老林或者无人耕种的地区开发新的田地,而这样的结果就会导致原有的土地渐渐被冷落,而且新开发的土地不属于王室管辖可以自由买卖,于是便促进了土地兼并。继而一步步瓦解着井田的规则。恩格斯曾说:“差不多一切民族都实行过土地由氏族后来又由共产制家庭公社共同耕作,继而差不多 一切民族都实行过把土地分配给单个家庭并定期实行分配。”

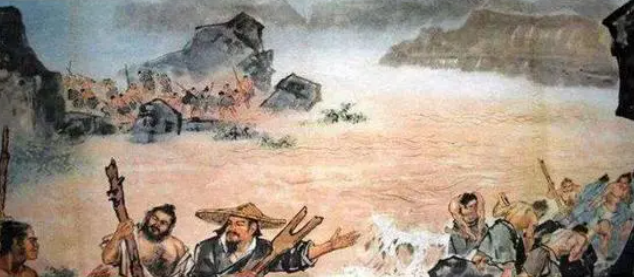

2.阶级矛盾显露端倪。井田制下,贵族分得最肥沃水源最充足的土地,在耕作的过程中周围百姓还要率先耕种中间地块的土地,并且还要保证它的耕种能够收成很好。这就叫“田里不鬻”。这就使得公田周边的土地在耕种收获的最佳季节难以保证,自己的粮食收成无法保证而要先优先贵族的土地,长期下去,自然心生不满。另外,自己的土地上没有得到最佳的时机和精力去耕种,收成不好,但是严苛赋税依然要交,这样的双重压榨加重了农民的负担, 在百姓中怨声载道,于是有不少“庶人”,或者“小人”的自耕农民选择离开了土地。并且通过逃亡或者反抗离开土地的方式,还能摆脱贵族阶级对他们的管辖,从而获得自由之身,所以周朝末期,形成了大规模的农民迁地潮。而劳动者离开了劳动的土地,就破坏了井田制的规则,井田制走向瓦解。

3.新的统治规则的出现,从上层建筑上否定了井田制。井田制虽然能够保证农民有地可种, 但是本质上还是为贵族奴隶主服务的。因为大家不仅要维护好公田,还要对自己的私田给贵族交税。并且农民不能随意离开土地,实质上就是贵族为了提高奴隶耕作积极性的一种手段。

而随着社会的发展,贵族的权力和号召力逐渐削弱。尤其是战国后期,奴隶制基本名存实亡, 直到秦朝的建立,中央集权的郡县制取代奴隶制下的分封制,中国第一个专制主义中央集权的王朝就此诞生。集权制和奴隶制的区别就在于奴隶制国家百姓是义务劳动,没有人身自由, 只是“会说话的工具”,所有的一切人权都无从谈起。但是封建制下的集权制采用的是封建土地所有制,在此制度之下,百姓有人身自由,而且不再是义务劳动,耕作有雇佣费,也可以自由地从事商业、手工业等。

4. “私田”的出现。由于劳动力的发展,很多农民开始开垦荒田,并进行售卖,流转。另外上层贵族为了增加土地也逐渐开始从兼并荒田到霸占私田公田。这种兼并进而成为一种社会风气,部分个人“私田”的面积甚至雄踞一方。

结语:

周朝延续了商朝的井田制,并在此基础上提高了生产力,创新了生产工具,提高了耕作技术, 提升了农民的劳动积极性,粮食产量于是得以提高,国家的赋税也比前朝增加很多。不过周朝的井田制最后也败在了生产力。因为当生产力发展到一定程度的时候,井田制便在一定程度上阻碍了生产力的发展。于是被时代的洪流给抛弃,走向瓦解。这瓦解也是社会经济发展的必然规律。

参考文献:《被遗忘的盛世》(二)

《策展人说 | 何尊里的中国故事》

《华夏新生——重思殷周之变》