在「罢黜百家,独尊儒术」的两汉时代,《诗》、《书》、《礼》、《易》、《春秋》这五经超出了一般典籍的地位,成为崇高的法定经典,也成为士子必读的经典,它的重要性和流传度远远超过《史记》。

文 | 张连春

《论语》以后有《墨子》,《孟子》,《庄子》,《荀子》,《韩非子》与《吕氏春秋》诸书,谈到先秦诸子,主要的便是这八部。

金圣叹评六大奇书:

《左传》,《庄子》,《离骚》,《史记》,《西厢记》和《水浒传》。

执子之手,与子偕老

📜〖詩〗

知我者,谓我心忧,不知我者,谓我何求

今夕何夕/桃之夭夭/巧笑倩兮,美目盼兮/高山仰止/肤如凝脂/知我者,谓我心忧。不知我者,谓我何求/执子之手,与子偕老

《诗》就是《诗经》,也叫《三百篇》,就是古代的歌辞汇编,秦火之后,曲调亡佚,唯余歌词。

风土之音曰风,朝廷之音曰雅,宗庙之音曰颂。颂多无韵,大都是辞藻堆砌,价值不高,王国维推断其音乐必定悠长绵远。风、雅、颂是诗之体类,赋、比、兴是做诗之技巧。

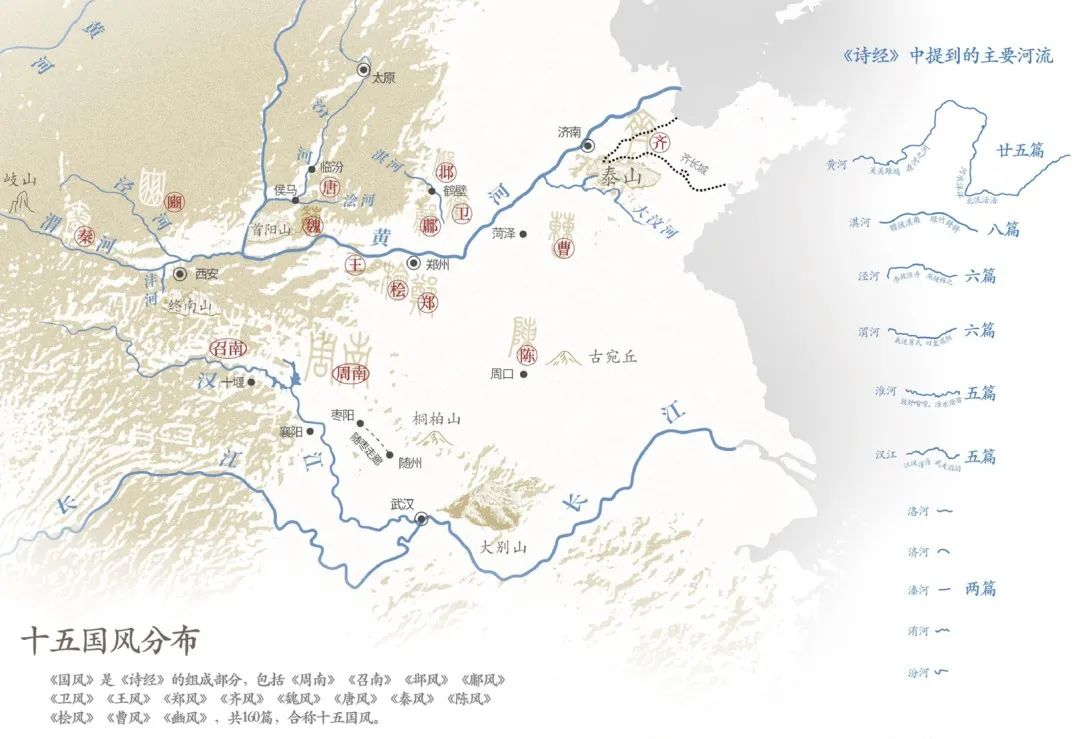

「颂」是原始的舞曲祭歌,「雅」是西周京畿的土乐,「风」是黄河流域的土乐,「二南」则是长江流域的土乐。——「二南」一向纳入《国风》是不对的。

据说孔子六十七岁时整理《诗经》,三百零五篇,篇篇都会唱。

文学的起源是诗歌,诗歌的起源就是《诗经》。

风是社会的,雅是政治的,颂是宗教的。这些要用中国的西方口音来读。雅比风难读,大雅尤其难读。

鸠是鸽子,鸽惯常是一对对地相处在一起,故托鸽兴起淑女君子,并非君子在河上见到洲中之鸽就想到女孩。

对近世文明影响最大、最深的四个古老民族:中国,印度,以色列,希腊。都在纪元前1000年左右歌唱起来,并将他们的歌记录在文字里,中国《三百篇》里最古的部分——周颂和大雅,印度的《梨俱吠陀》,《旧约》里最早的希伯来诗篇,希腊的《伊利亚特和奥德赛》,都约略同时产生。印度和希腊在歌中讲着故事,比较近乎小说,戏剧,而且篇幅很长。中国和以色列则唱着以人生与宗教为主题的较短的抒情诗。

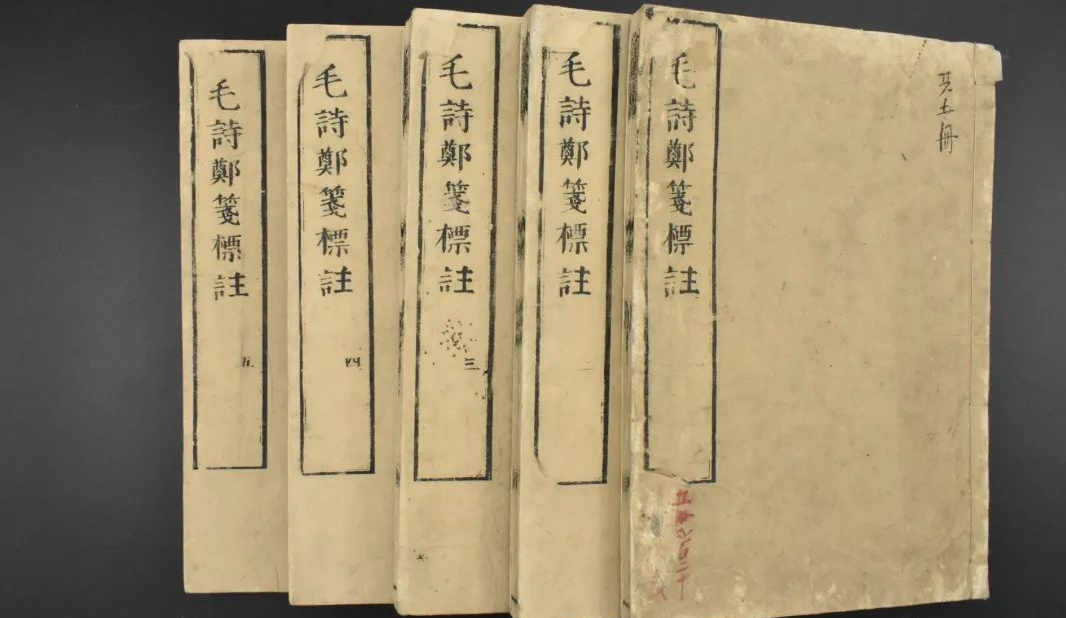

西汉时期的毛苌、毛亨父子所收集的《诗经》叫作《毛诗》,之后,郑玄对《毛诗》所做的解释叫《郑笺》。

爱屋及乌

📜〖書〗

玩人丧德,玩物丧志

爱屋及乌/功亏一篑/玩物丧志/天道酬勤,厚德载物/满招损,谦受益

《尚书》在孟子那个年代叫《书》,到了汉朝才叫《尚书》,就是“上古的书”的意思。

《尚书》是我国最早的文学典籍之一,是夏、商、周三代政府公文的汇集,相当于上古朝代的国家档案。

西洋的散文以小说为大宗,中国的散文则以历史为大宗。《尚书》记言,《春秋》记事。史是客观的,记言记事,因而以历史当文学,故小说与戏曲就不发达了。

那个时代没有复印机和打印机,也没有雕版印刷,所以文件在传抄过程中可能会有错字或曲解。一本书被手抄一百遍后,很有可能跟原版大相径庭了。更不要说经历了千年的风霜后,突然被嬴政和项羽两位黄金搭档把所有书归拢到一堆,然后一把大火彻底给烧没了。

汉朝统一天下后,国家开始了各种文化经典的抢救工作。朝廷向天下征集《尚书》的原版,听说济南有一位叫伏生的老先生有一部。

伏生是个高寿的文化工作者,朝廷于是派晁错去济南求取真经,等晁错到了济南,发现伏生的这部真经要打引号。因为这个版本是当年冒死砌在墙里藏起来的,等天下大定再取出来时,发现竹简朽烂了不少,大段大段地出现了断篇儿,伏生把断简残篇拼凑起来,一共凑成二十八篇。后来,伏生就拿着这二十八篇在济南开班授课。

再后来民间又从墙里挖出来《尚书》当中叫作《泰誓》的一篇,和伏生的版本凑在一起整了个加强版。

晁错求来的这个《尚书》实在是太难读,韩愈形容它“佶屈聱牙”,连西汉文坛泰斗司马迁都整不大明白。

再往前捯,善养浩然之气的大圣人孟子,对于《尚书》就已经存在很多疑惑了,所以他说了那句流传很广的名言:

“尽信书,则不如无书,吾于《武成》取二三策而已矣”。

一策即一个竹片,约有二三十字之多。这里的“书”其实指的就是《尚书》,意思是你要是尽信《尚书》,还不如没有这部《尚书》呢。

再后来《尚书》又从墙里、地下挖出来了几个版本,整个学界随之乱成一锅粥。

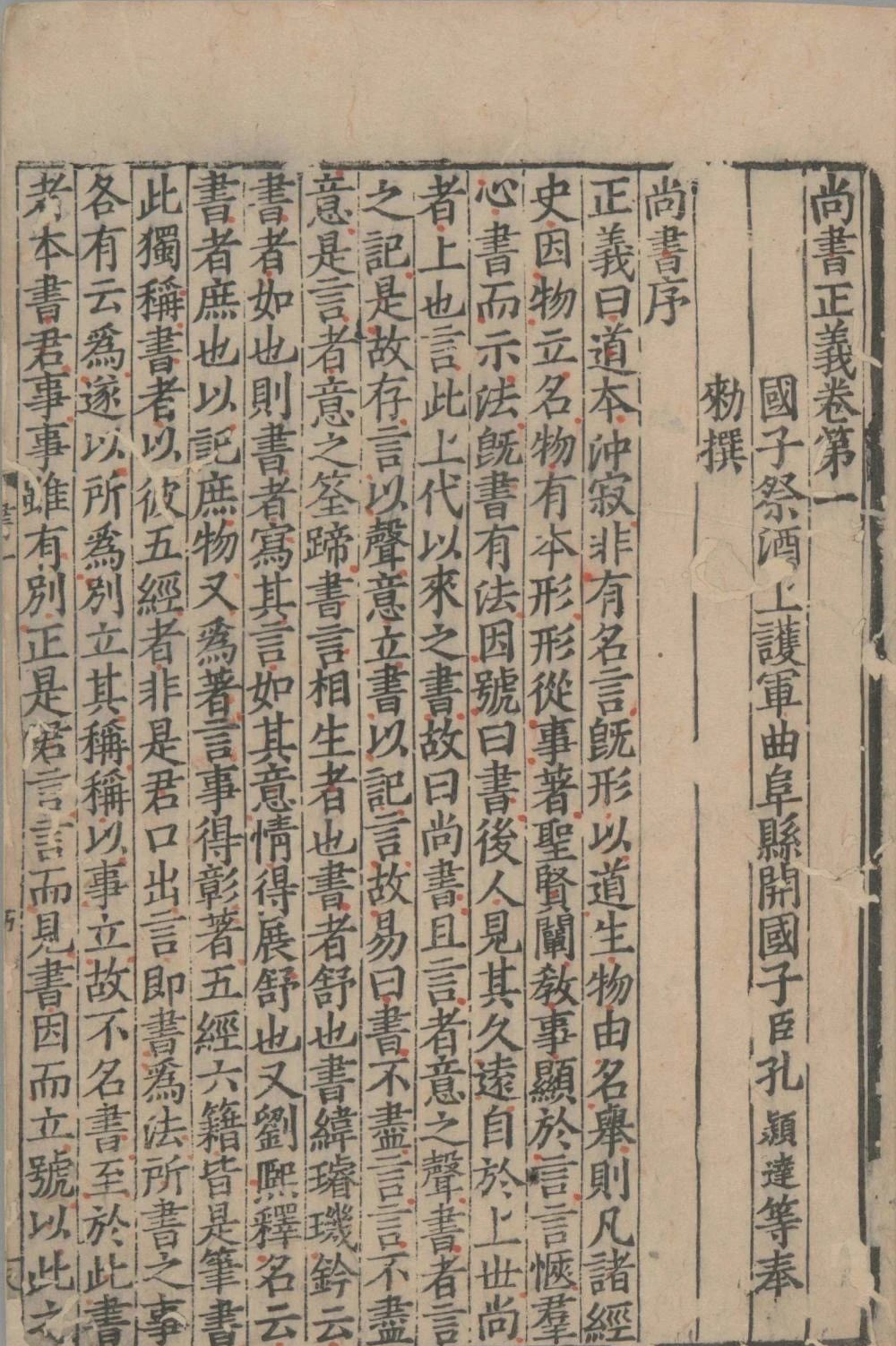

到唐太宗搞科举制度时,大力整顿教科书,让学者卫包用通行的《尚书》再整合一下,于是,卫包的这个版本就是我们今天看到《十三经注疏》里的《尚书》正文部分了。

🏷《尚书》中最可信的作品是商代的《盘庚》。

礼尚往来

📜〖禮〗

玉不琢不成器,人不学不知道

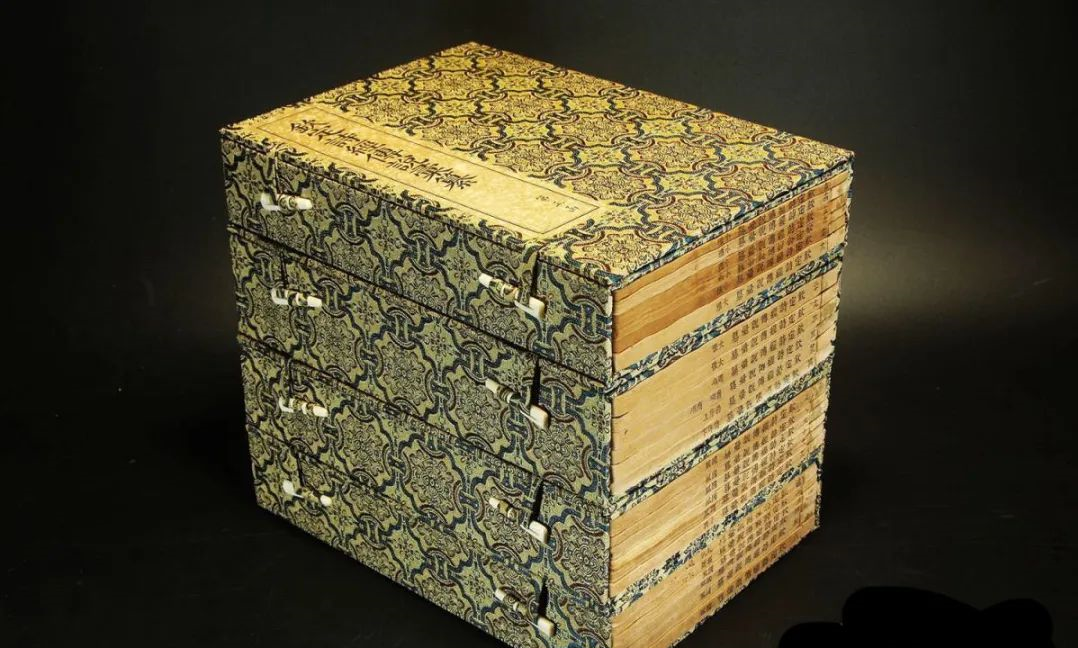

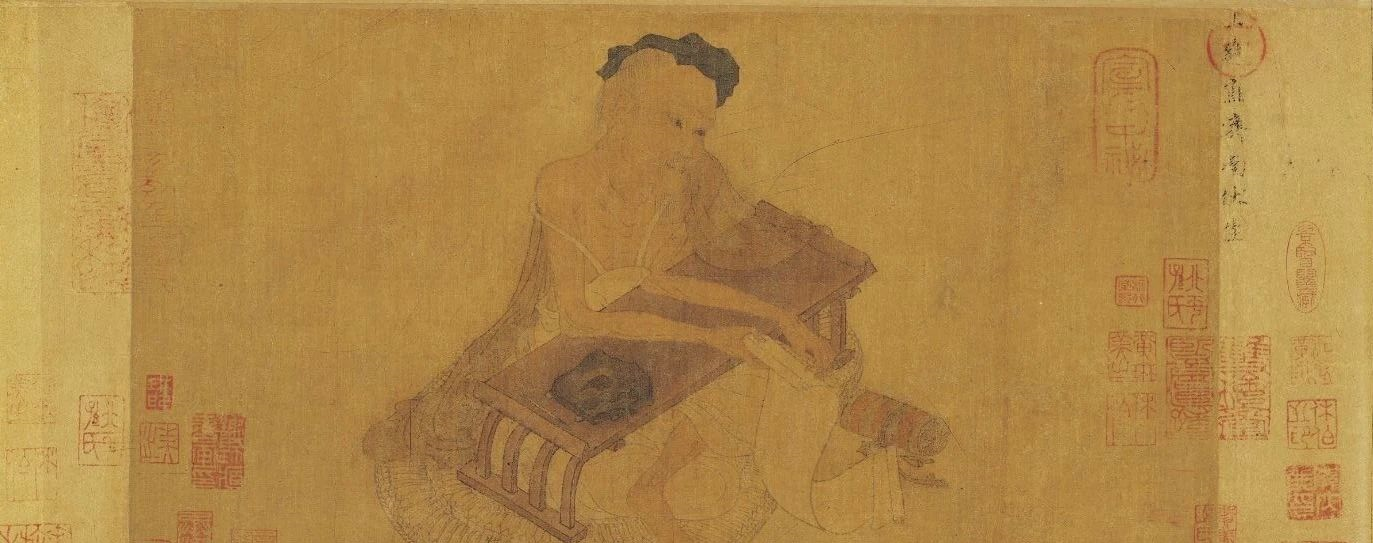

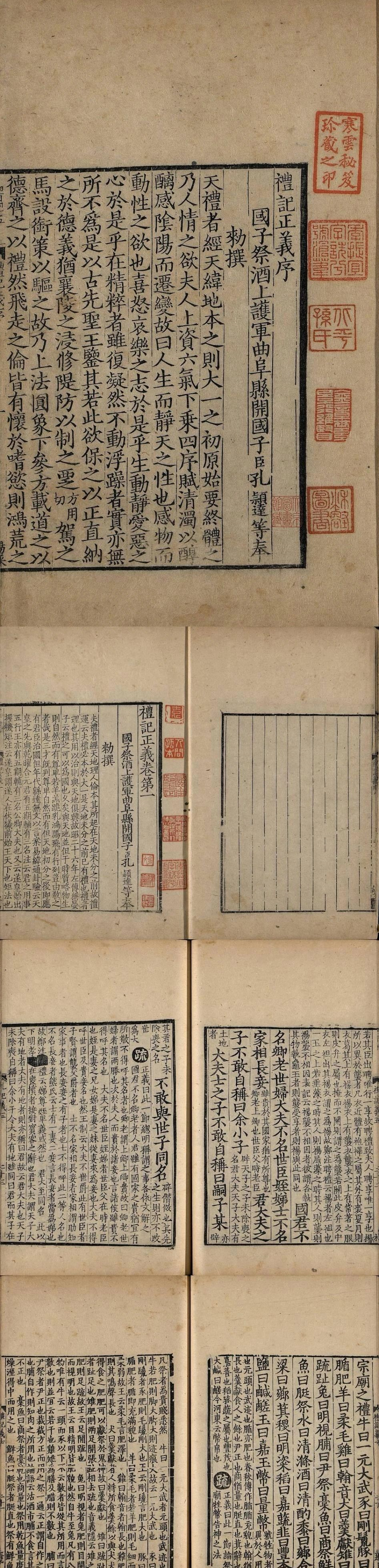

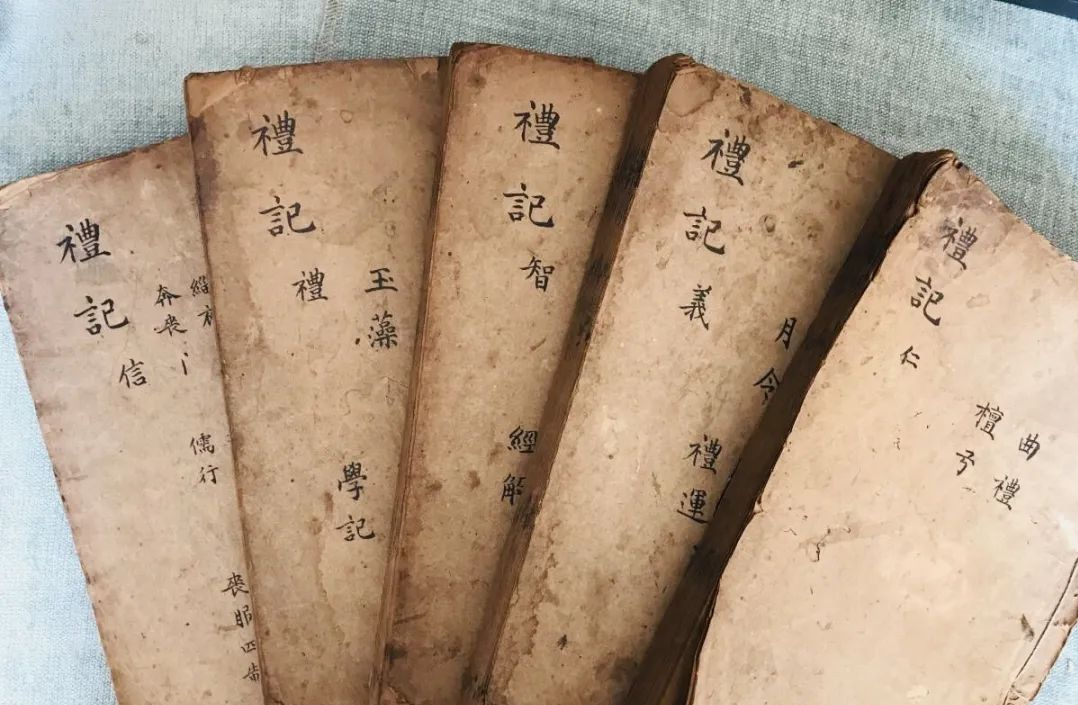

上为唐代孔颖达主持编撰的《礼记正义》是《礼记》研究史上的集大成之作。南宋绍熙三年两浙东路茶盐司公使库刻宋元递修本《礼记正义》,共七十卷,半叶 8行,行14、16或21字不等,注疏小字双行,行21、22至26、27字不等,白口,单鱼尾,左右双边。卷后有黄唐(字雍甫,南宋福州人)刻书跋文8行并校正官衔名11行,跋文题“壬子秋八月三山黄唐谨识”,壬子即绍熙三年(1192),因而此书亦称黄唐本。

🏷 瑕不掩瑜/格物致知/礼尚往来/天下为公/凡事预则立,不预则废/有其言,无其行/玉不琢不成器,人不学不知道/一张一弛,文武之道

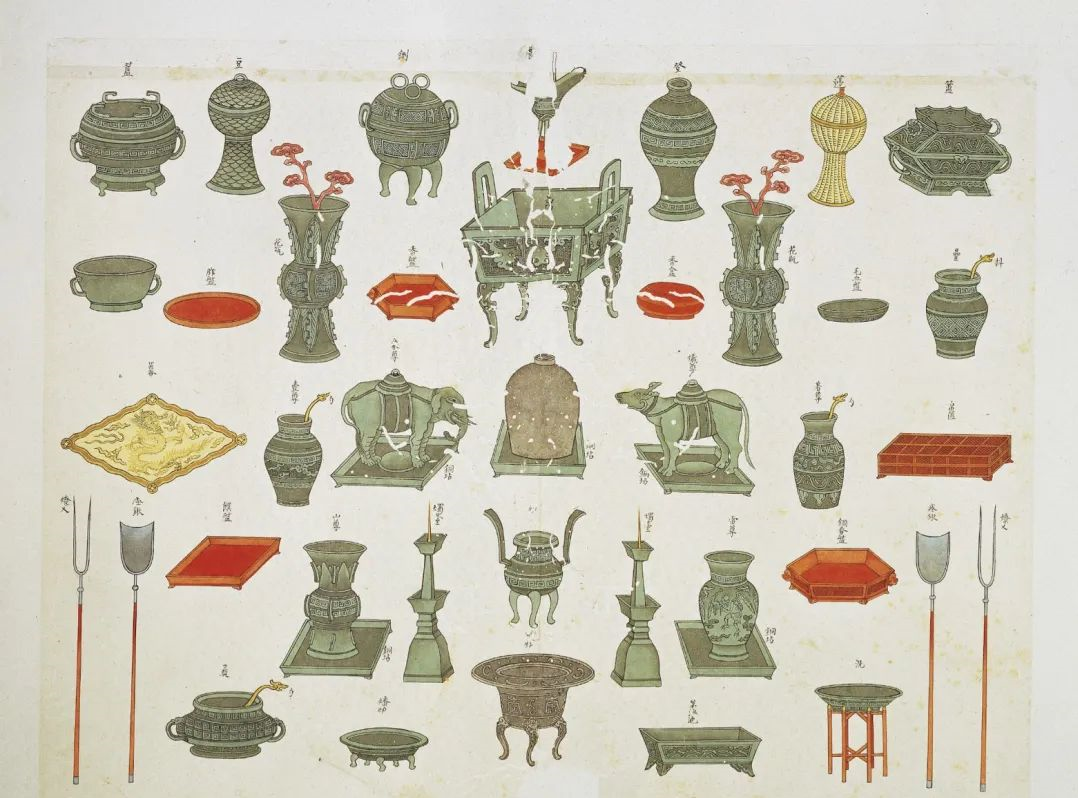

礼字本是从“豊”、从“示”,“豊”是一种祭器,“示”一种仪式。礼并不靠一个外在的权力来推行,而是从教化中养成个人的敬畏感。孔子很重视服礼的主动性。

礼治社会并不是指文质彬彬,礼并不非得包含文明或是慈善,礼也可以杀人,也可以很野蛮。譬如印度有的地方,丈夫死了,妻子得在葬礼里被别人用火烧死,这是他们的礼仪;以前在缅甸,一个人成年时一定要去杀几个人头回来,才能完成成年礼。我们的旧小说里也经常读到杀了人来祭旗,那是军礼。

子贡欲去告朔之饩羊,子曰:“赐也!尔爱其羊,我爱其礼。”恻隐之心并没有让孔子取消残忍的行为。

二人同心,其利断金

📜〖易〗

天行健,君子以自强不息

谦谦君子/穷则思变/天行健,君子以自强不息/二人同心,其利断金

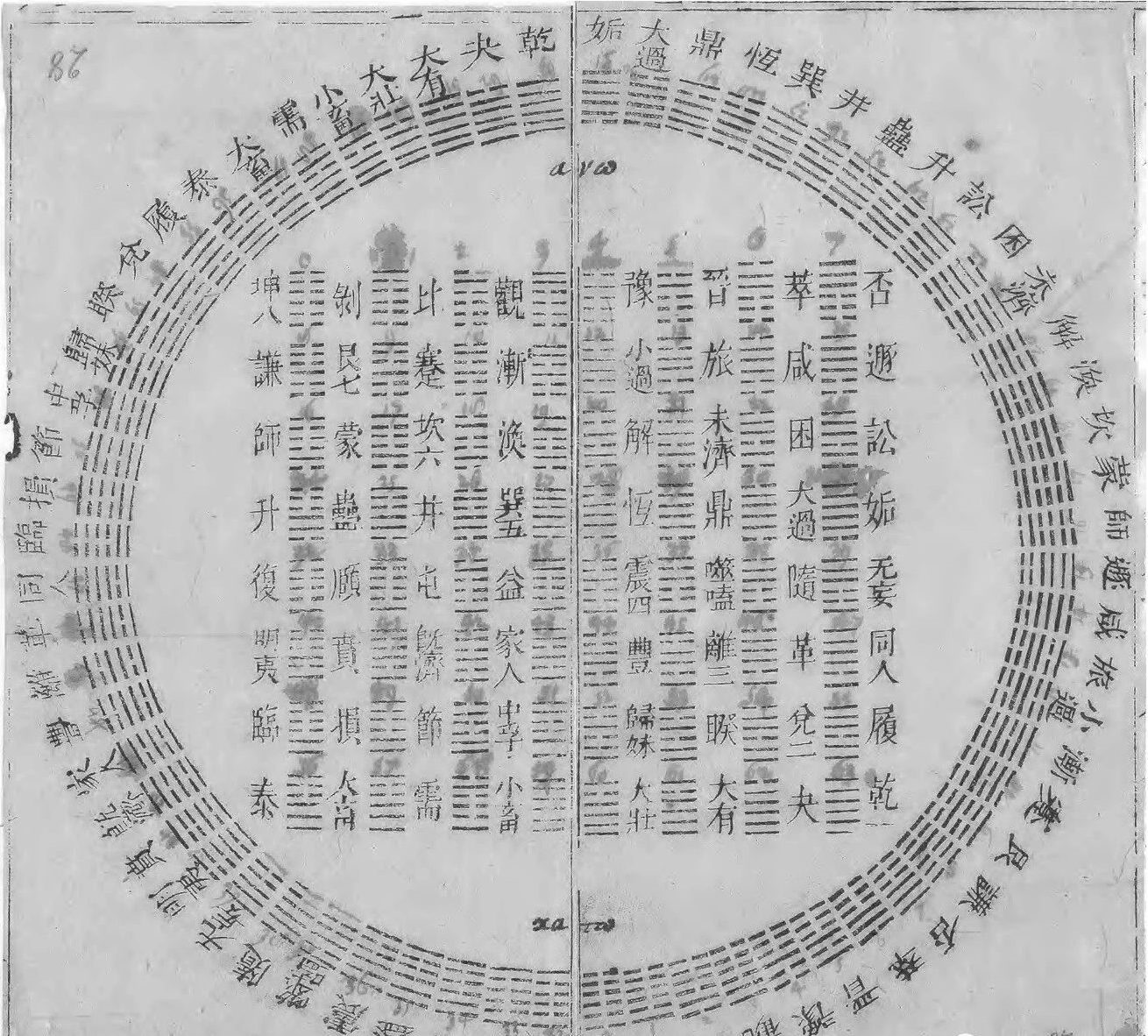

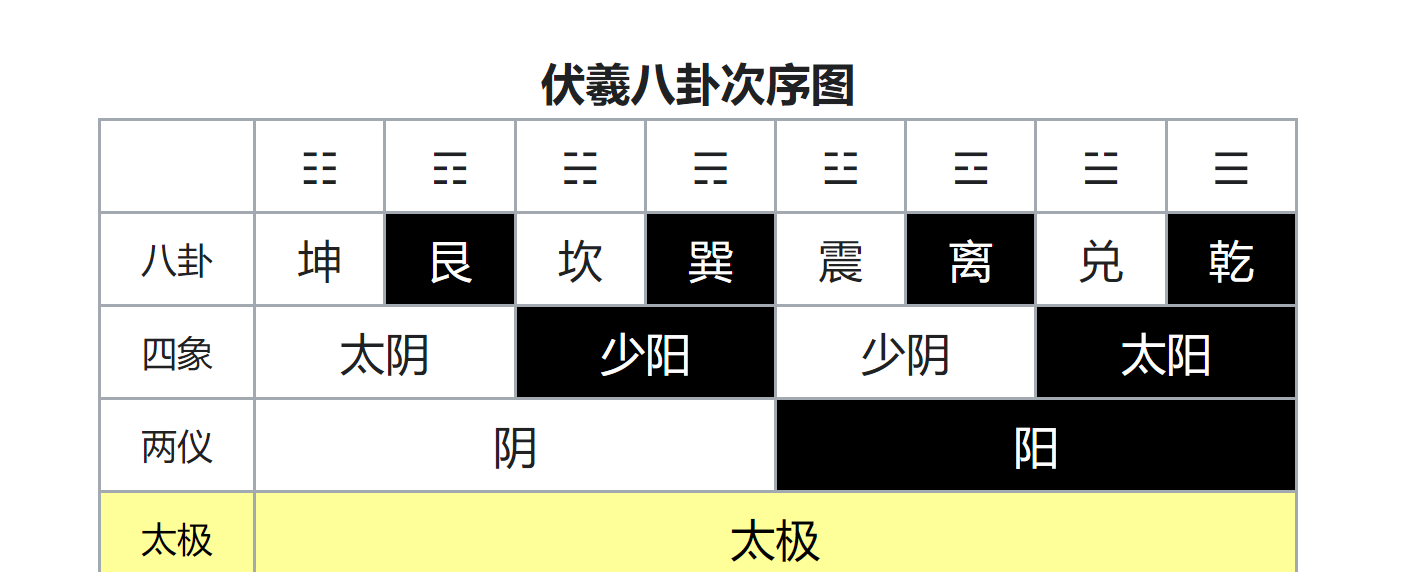

《易经》用一套符号形式系统描述事物的变化,表现了中国古典文化的哲学和宇宙观。其中心思想,是用阴阳符号构成的卦象代表世间万物的运行状态。

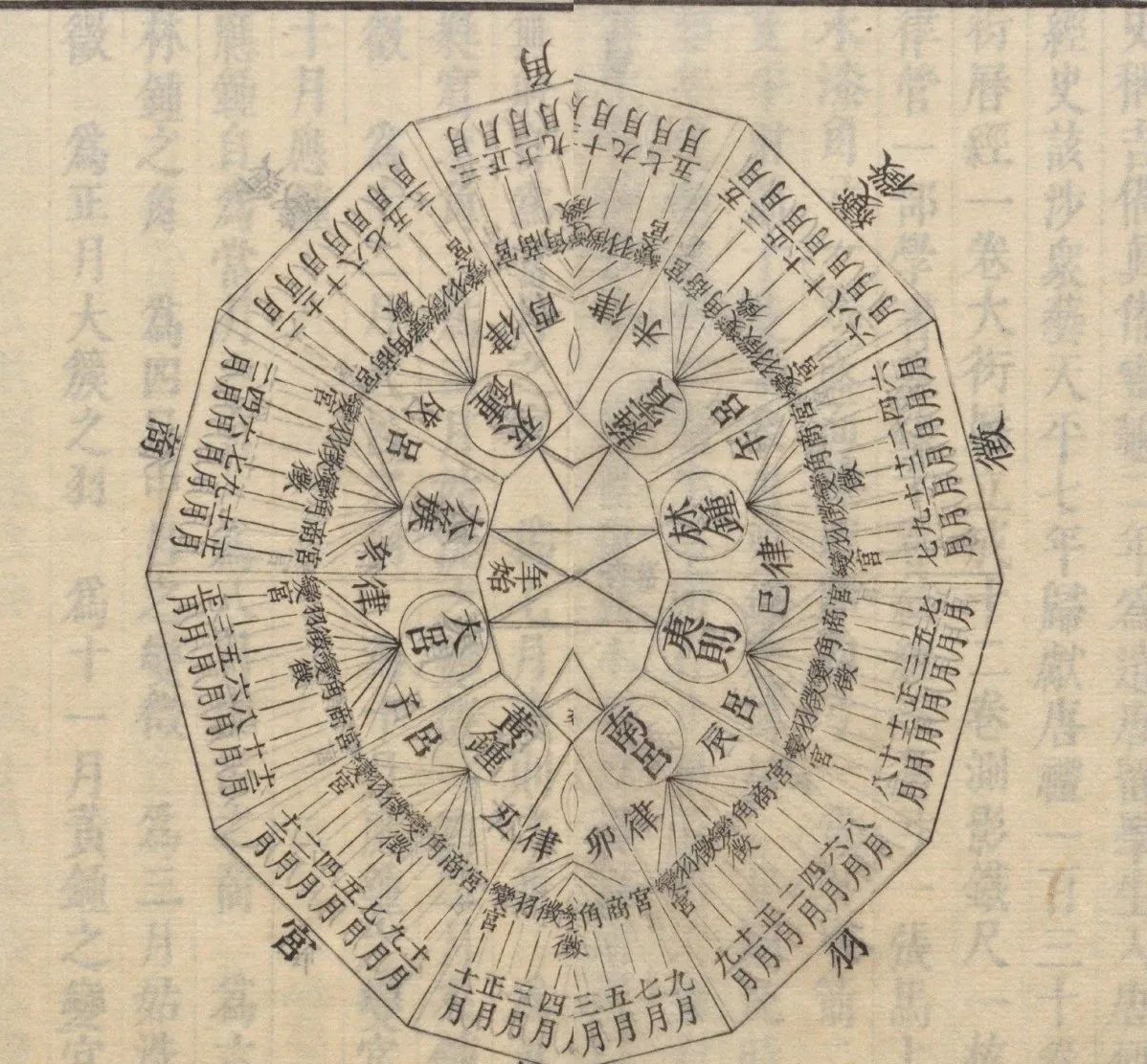

作为卜筮之书,《易经》的影响并不限于占卜和术数,大凡古代中国的哲学、宗教、政治、经济、医学、天文、算术、文学、音乐、艺术、军事和武术等各方面,皆可见到阴阳变化的思想寓于其中。

秦始皇焚书坑儒之时,李斯将《周易》列入医术占卜之书而得以幸免。

《周易》一书主要有三方面的意义:物理的、数理的、伦理的。物理方面则为“阴阳”、“变易”、“生成”;而数理则为“序理”、“系统”、“关系”;而伦理则为“意谓”和“价值”。

《易》据说有三种:《连山》、《归藏》和《周易》,合称三易。《连山》和《归藏》已经失传,《周易》是唯一有传至后世的文献。

相传《周易》是依循周文王主编《易》的著述而来,成书大约在西周时期。1993年湖北江陵荆州镇出土的王家台秦简“易占”与辑本《归藏》相符,推定为《归藏》古文再现。

孔子和荀子都常引用《易经》中的卦和爻辞,并将其引申发挥。

尽善,尽美

📜〖樂〗

诗、书、礼、易、乐、春秋

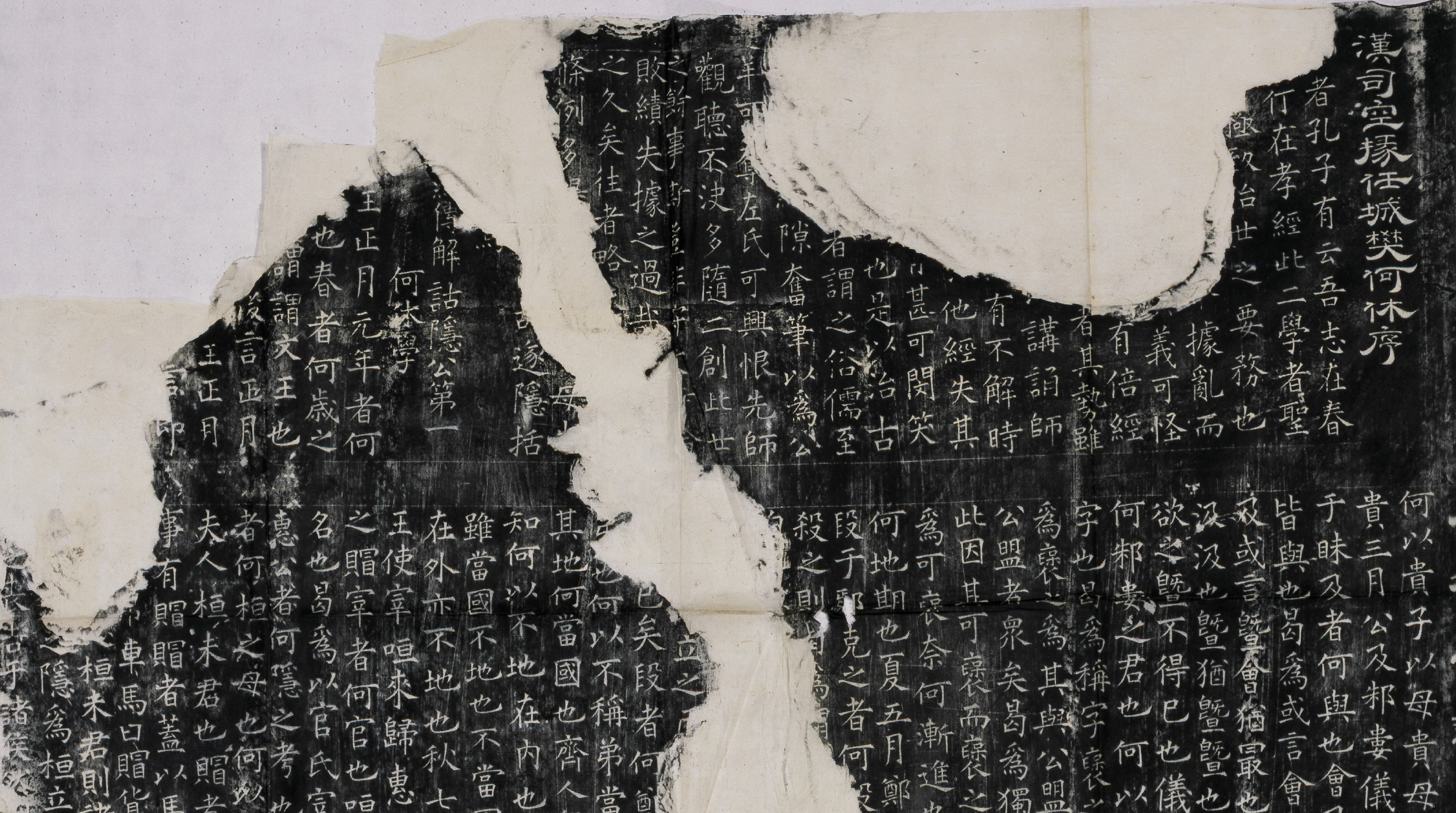

《后汉书·蔡邕传》的记载,“蔡邕等奏求正定《六经》文字。灵帝许之。邕乃自书丹于碑,使工镌刻,立于太学门外”。也就说东汉末年还能看到《乐经》。

朱载堉《律吕精义内篇》:“六经缺‘乐经’,古今有是论矣。愚谓‘乐经’不缺,三百篇者,‘乐经’也,世儒未之深考耳。”朱载堉直接说《诗经》就是《乐经》。

2008年7月,由校友赵伟国从境外拍卖所得,捐赠给清华大学的两千余战国中晚期竹简(即“清华简”)中,有《乐诗》一篇。

李学勤在《初识清华简》中说:“今天有人问我说清华简里面有《乐经》没有,我说里面有关于音乐的内容,可是不知道这个是不是叫《乐经》,因为《乐经》没有流传下来,我们不知道《乐经》是什么样子。”

田君《〈乐经〉的性质与亡佚新探》:“《乐经》……说其本身就是乐舞,现在看来,恐怕不太妥当。……《乐经》作为先秦经典,其中记载的内容,应当是乐之义理体制。……紧接着项羽又一把火,……本来就被打入‘冷宫’的《乐经》,历经磨难,彻底失传。”

季札是有史以来最早的一位乐评人,他观乐时孔子才七岁。

🏷孔子对音乐的贡献

❶整理了诗经,保护古文化。

❷将音乐列入教育课程:礼、乐、射、御、书、数,音乐课居第二位。说兴于诗,立于礼,成于乐。不会唱民歌的去罚站。

❸强调礼乐治国。儒家提倡用音乐来改善社会风气。移风易俗,莫善于乐。

❹确立音乐美学的标准:尽善尽美。子谓《韶》尽美也,又尽善也;《武》尽美也,未尽善也。——刘少奇的夫人叫王尽美。

吃一堑,长一智

📜〖春秋〗

智者千虑,必有一失

吃一堑,长一智/鞭长莫及/千里之行始于足下/青,取之于蓝,而胜于蓝/智者千虑,必有一失;愚者千虑,必有一得/衣莫若新,人莫若故

《诗》亡而《春秋》作,《春秋》辩理,一字见义。

上古时期,春季和秋季是诸侯朝聘王室的时节,朝廷大事亦多在此两季举行,因此“春秋”是古代记事史书的通称。墨子所谓“百国春秋”,俱已不传。传之唯《鲁春秋》,《春秋》遂成其专名,即《春秋经》。

因《春秋》是法律文字,用字造句是有分寸的,所以是不可删改的。春秋的笔法是法律性的、客观性的,有了文学的自觉性,此种自觉性是周公写时所没有的。

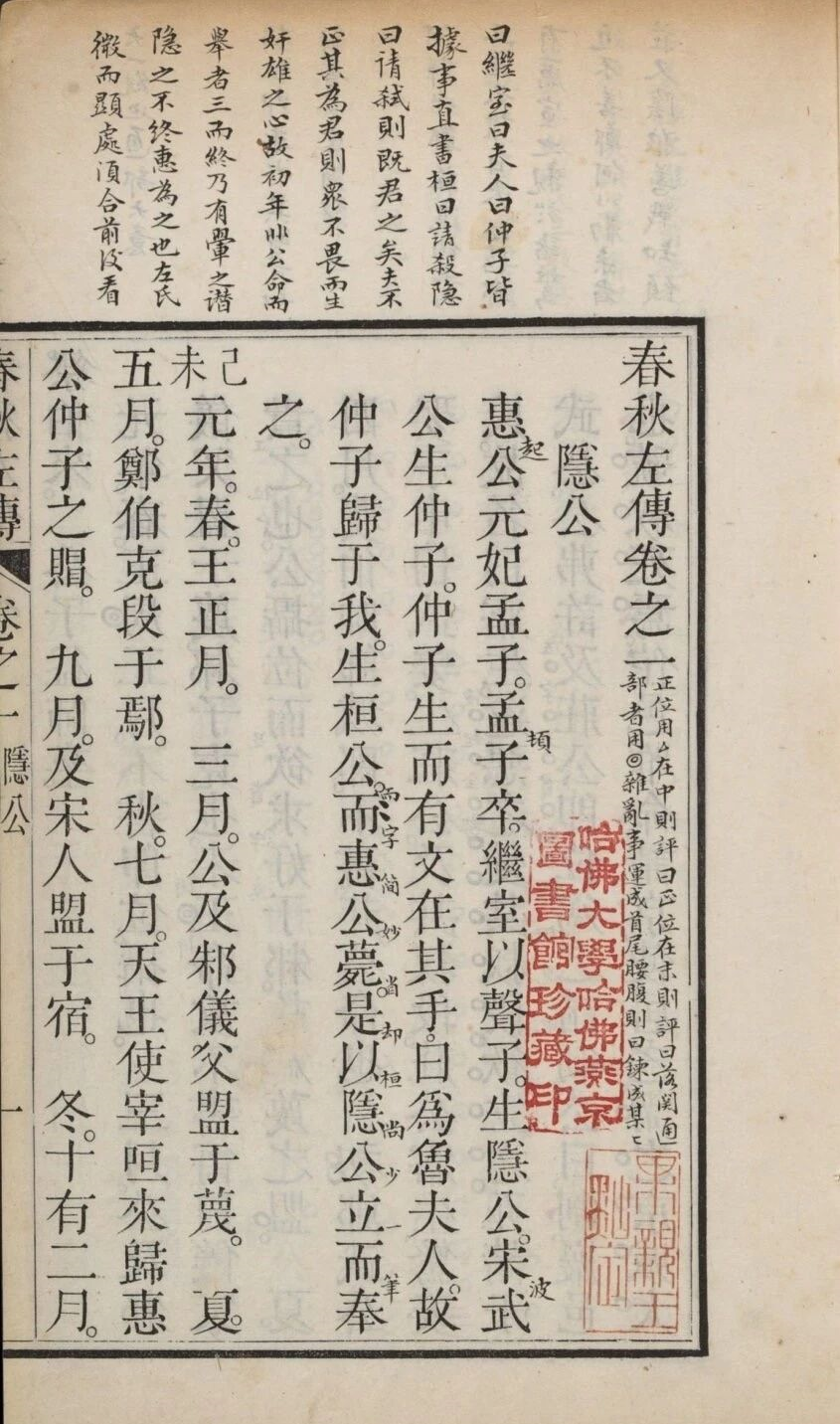

🏷 春秋三传:即《公羊春秋》、《谷梁春秋》与《左氏春秋》,或称《左传》,《左传》是编年体。

《春秋》记载了从鲁隐公元年(前722年)到鲁哀公十四年(前481年)间鲁国与众诸侯国的大事,也是中国现存最早的编年体史书。《春秋》一书的体例宛若各年月的新闻标题汇编,意不在史而在“义”。辜鸿铭之《中国人的精神》所陈即此。

其实准确地说,历史上关羽最喜欢读的是《春秋》的注引——《左传》。

《三国志·关羽传·裴引》:

羽好《左氏传》,讽诵略上口。

《三国志·鲁肃传·裴引》:

斯人(羽)长而好学,读《左传》略皆上口。

《春秋》文字简略,叙事重结果,不铺叙过程,故称之春秋笔法。

《春秋》只是记录是什么时候出现了什么重要的事,比如重要而奇特的天象,至于是不是天垂象而警世人,那不归《春秋》分析。比如重要的战争,《春秋》只记载发生的时间和结果,至于战争起因和过程,不归《春秋》分析。再比如哪哪又发生弑君的事了,《春秋》只记载时间,至于有什么影响,或者这件事对不对,也不归《春秋》分析。

看不懂《春秋》,因为《春秋》不是为大部分人写的,那是为君王写的。君王看不懂怎么办?史官就是负责讲解的,史官如果看到提纲忘了是哪件事怎么办?这就是写《左传》的意义。

在「罢黜百家,独尊儒术」的两汉时代,《诗》、《书》、《礼》、《易》、《春秋》这五经超出了一般典籍的地位,成为崇高的法定经典,也成为士子必读的经典,它的重要性和流传度远远超过《史记》。

另外《左传》是相斫书,也就是记载战争兵法战策的书,关羽作为将军,看《左传》自然是为了领悟兵法,否则像关羽这样的武将,每天看这玩意图消遣吗?因此,处在东汉末年的关羽夜读《春秋》也就不奇怪了!当然春秋讲大义,关二爷也深受其影响。