“十三经”是研究中国古代社会不可缺少的最重要的历史文献,是中国古代文化的百科全书。经学作为中国思想文化的主干,对于民族凝聚和文化认同始终发挥着不可取代的指导作用。

●十三经●

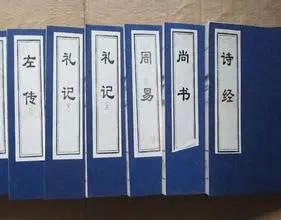

“十三经”是儒家13部经典著作的总称,包括《周易》《尚书》《诗经》《周礼》《仪礼》《礼记》《春秋左氏传》《春秋公羊传》《春秋穀梁传》《论语》《孝经》《尔雅》《孟子》这十三种。这些经典著作是儒家思想典籍的代表,其地位之尊崇,影响之深远,是其他任何典籍均无法比拟的。

“十三经”的成书年代不同,它的确立是一个渐进的过程:

春秋 | 六经

最初儒家的经典为“六经”,就是孔子所说的《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》。

西汉 | 五经

“六经“中的《乐》在战国后期即已失传,所以在汉武帝时只立了《诗》《书》《礼》《易》《春秋》这“五经”。

东汉 | 七经

由于汉朝统治者标榜“以孝治天下”,至东汉时,又在“五经”之外把《论语》、《孝经》定为读书人必读之书,这样儒家的经典便扩大为“七经”。

唐朝 | 九经

到了唐朝,在国家官办学校的学习科目中以及科举考试项目中,又有“九经”之说,即《诗》《书》《易》《周礼》《仪礼》《礼记》《春秋公羊传》《春秋穀梁传》《春秋左氏传》九部经书。

唐朝 | 十二经

唐文宗年间,朝廷下令把“九经”以及《论语》、《孝经》、《尔雅》都刻在石碑上,总共十二部经书,称为“十二经”。

宋朝 | 十三经

在宋朝,理学家们把《孟子》也提高到了经书的地位,北宋哲宗元祐年间的科举考试中就包括了《孟子》。从此儒家的经典便成了“十三经”。“十三经”的名称也确定了下来,直到今天再无变化。

“十三经”包含的内容极其广泛,哲学、文学、历史、政治、经济、语言文字、伦理、民俗、地理、科技、典章制度等均包括其中,它是中国传统文化的基本资料库,在中国思想文化史上有着不可磨灭的重要价值。

它是研究中国古代社会不可缺少的最重要的历史文献,是中国古代文化的百科全书。经学作为中国思想文化的主干,对于民族凝聚和文化认同始终发挥着不可取代的指导作用。

●十三经注疏●

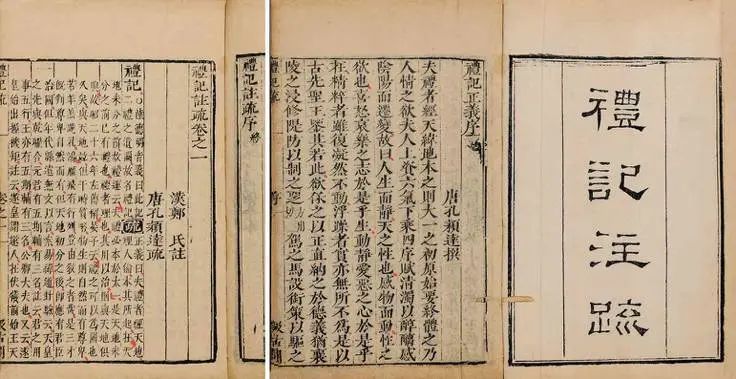

对于这十三部儒家的经传,汉朝及其后的学者们做了大量的注释工作,人们称之为注或笺。唐宋时期,由于时间久远,人们对汉代的注释也难以理解了,于是一些学者不仅注解经传的正文,而且对前人的旧注也进行解释和阐发,习惯上就称之为“疏”或“正义”。

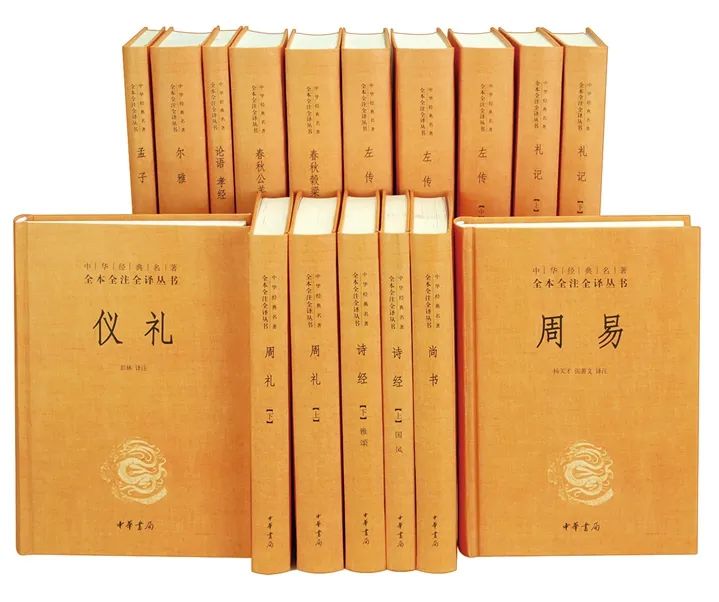

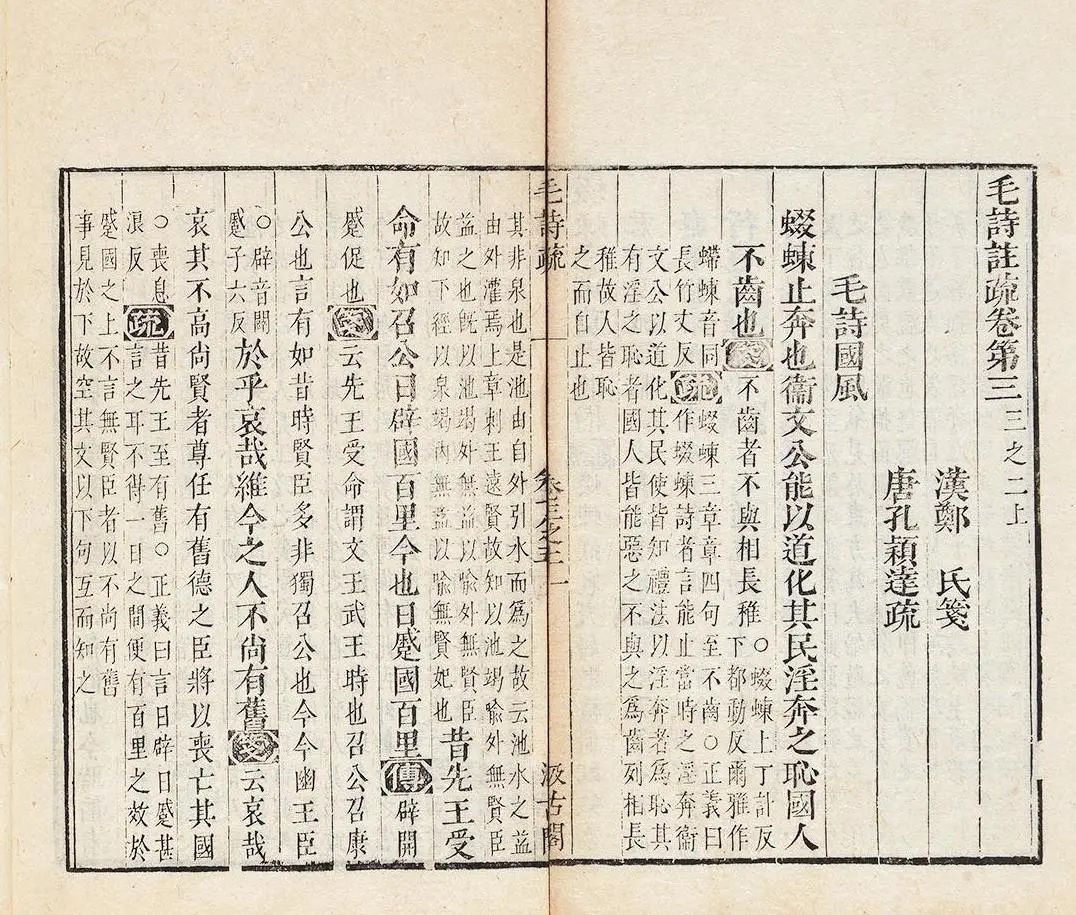

《十三经注疏》是后人为了便于查阅《周易》《尚书》《诗经》《周礼》《仪礼》《礼记》《春秋左氏传》《春秋公羊传》《春秋穀梁传》《论语》《孝经》《尔雅》《孟子》,而将“十三经”的注和疏加上唐朝陆德明《经典释文》的注音合刊而成的一部书。

南宋以前,注和疏本来都是单独成书的。南宋绍熙年间开始有汇集唐宋之前最具权威性的“十三经”注、疏的合刊本,形成一整套经书及其注文,称为《十三经注疏》,后复有十行本。

自南宋开始合刻以后,明嘉靖、万历年间曾刊行,清乾隆初有武英殿本,之后著名学者阮元据宋本重刊,并约请当时学者撰《十三经注疏校勘记》,这是“十三经”各注释版本中最为完善的一版,是研究中国古代文化的重要参考资料。《十三经注疏》共416卷,包括:

(1)《周易正义》十卷,魏·王弼、韩康伯注,唐·孔颖达等正义,清·李锐校。

(2)《尚书正义》二十卷,旧题汉·孔安国传,唐·孔颖达等正义,清·徐养原校。

(3)《毛诗正义》七十卷,汉·毛亨传、郑玄笺,唐·孔颖达等正义,清·顾广圻校

(4)《周礼注疏》四十二卷,汉·郑玄注,唐·贾公彦疏,清·臧庸校。

(5)《仪礼注疏》五十卷,汉·郑玄注,唐·贾公彦疏,清·徐养原校。

(6)《礼记正义》六十三卷,汉·郑玄注,唐·孔颖达等正义,清·洪震煊校。

(7)《春秋左传正义》六十卷,晋·杜预注,唐·孔颖达等正义,清·严杰校。

(8)《春秋公羊传注疏》二十八卷,汉·何休注,唐·徐彦疏,清·臧庸校。

(9)《春秋穀梁传注疏》二十卷,晋·范宁注,唐·杨士勋疏,清·李锐校。

(10)《论语注疏》二十卷,魏·何晏集解,宋·邢昺疏,清·孙同元校。

(11)《孝经注疏》九卷,唐·玄宗御注,宋·邢昺疏,清·臧庸校。

(12)《尔雅注疏》十卷,晋·郭璞注,宋·邢昺疏,清·臧庸校。

(13)《孟子注疏》十四卷,汉·赵岐注,旧题宋·孙爽疏,清·李锐校。

什么是注疏?

注疏是注文和解释注文的文字的合称,旧时称解释古书意义,即对经书字句注解的为“注”,又称“传”、“笺”、“解”、“章句”等。

疏通注文意义,即对“注”进行注解的为“疏”,又称“义疏”、“正义”、“疏义”等。

宋人把古人关于经书的注本、疏本合为一编,因此有“注疏”这一合称。注、疏内容关乎经籍中文字正假、语词意义、音读正讹、语法修辞,以及名物、典制、史实等诸多方面。