这篇短文的目的是要将十年来曾经引起中国考古学者极大兴趣的中国文明的史前期之一,介绍给研究远东考古学与艺术的学者。它是历史时代殷文化一个重要的前驱,有着一批绝美的陶器。

文丨梁思永

一、遗址发现的年代及其在地理上的分布

龙山文化之存在的证据,最初是吴金鼎在1928年春间所发现而提出的。在当地叫作城子崖的台地的西面断崖上,暴露着一个完整的文化层。在这里这位发现者掘出了与石器骨器共存的,薄胎而带黑色光泽的陶片。

被这个文化遗物部分地堆成的城子崖,是在山东省历城县东75华里的一条小河的东岸上,正对着小小的龙山镇。因此,龙山这个名字就作了所发现的文化的称谓。

这批遗物运到前中央研究院历史语言研究所考古组之后,该组的考古工作者,尤其是组主任李济,就认识到这个发现的重要性,立刻着手关于这个文化的研究;因此十年之中,在广大的地区内发现了许多遗址,而且搜集了大量的研究材料。以下所列的是一个简略的,关于研究这个文化的重要事件的年表:

1930年秋第一次发掘城子崖,确定了龙山文化。

1931年春 第一次发掘河南安阳后冈,认清了这个文化在豫北的存在。

1931年秋 第二次发掘城子崖,并第二次发掘后冈;明了了这个文化的遗物与比它早的和比它晚的文化在地层上的关系。

1932年春 发掘河南安阳高井台子,找到了和后冈相似的地层。发掘河南浚县大赉店,找到了与后冈、高井台子相似的地层。发掘浚县辛村,在一个较后时期的墓地下面发现了龙山文化的遗址。

1933年 发掘浚县刘庄的龙山文化遗址。

1933年 发掘山东滕县的龙山文化遗址。调查山东西南部,在临城凤凰台发现了1处龙山文化遗址。

1934年春 调查山东东南沿海地带,发现了9处龙山文化遗址。发掘河南广武县青台的龙山文化遗址。调查河南巩县附近,发现了1处龙山文化遗址。

1934年秋 发掘河南安阳同乐寨,发现了和后冈相似的地层。调查安徽寿县附近,发现了12处龙山文化遗址。

1935年春 调查豫北,在安阳、温、获嘉、辉、涉和武安等县发现了31处龙山文化遗址。

l936年春 发掘山东日照两城镇的龙山文化遗址;这是所发现的遗址中最丰富的一处。

1936年秋 发掘豫东永城县的两个龙山文化遗址。西湖博物馆在浙江杭州良渚附近试掘了6处龙山文化遗址。它们的文化“相”与在河南、山东的有显著的分别,是很容易分辨的。

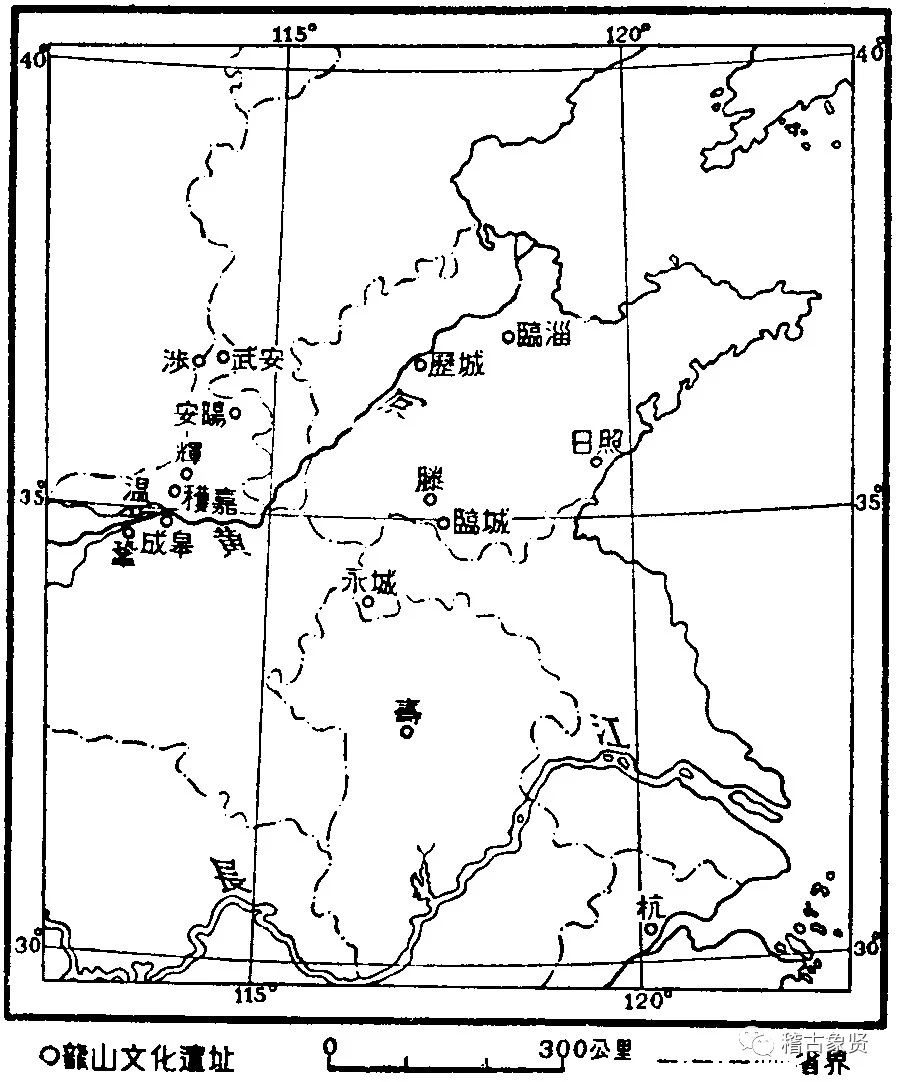

从所附的地图上可以看出以上列举的遗址的分布,说明已经发现的文化遗址,全部位于黄河、扬子江及其支流的所沉积成的广大冲积平原范围之内。文化遗存和地形似乎有着密切的联系。无疑地,将来的调查会使分布地带的形貌有一些改变,但是分布的中心总不至于越出了这广大平原的范围。

二、龙山文化的一般特征

龙山文化的人民,是这些平原的土著。所以发现的70多个遗址的高度,均不超过海平线200米以上。从堆积的大小、厚薄及丰富来判断,这些人民一定是许多人一起,住在繁盛的恒久的村落里的。

村落的广度不等,小的只有600平方米,大的可到360000平方米。一个遗址平均约占地面90000平方米,相当于现时华北中型村庄的面积。这里的文化层通常有1-3米厚,包容着多量的文化遗物。地层的土质,无例外地,都带着深灰的颜色。例如在豫北,文化遗物几乎全部存在于灰绿色的土层里。

这个文化的占有者常常选择地面稍有倾斜的河谷做他们的村落。他们的选择这一类地带,说明了他们需要容易达到的、经常供用的水源,也需要天然的排泄剩水的通道。

这些村落的遗址,虽然有相隔几百里地的,但他们的地形却是很相同的。它们往往带着一个平冈的形式,高出于四周的平陆,老远的就可以被人们看见。它们通常建立在一个山麓的平坡之上,而且常是直接靠在河岸上或很接近河岸。

村落很少孤立,四面总有邻村。以安阳城区四围为例,洹河沿岸15华里一个地段就有19个居集区。日照和寿县也有同样的情形,其中有少数村址达到了小镇市的程度。最大的一个居集区就是两城镇,其面积有360000平方米,比起现代的两城镇,要大得多。这些村落的广度和密度与现代村落的情形颇为类似。

一切居集区都有着平底的用处不明的圆形竖穴。有时,居集区全部有一个厚实而打紧的夯土墙围着,例如在城子崖的。豫北的居集区里有着圆形的地面(即所谓“白灰面”)和一种特别的炉灶。地面的直径通常是4米,上面涂着薄薄的一层石灰(?),只有4毫米厚。

接近地面中心有一个圆形的微凸的被火烧硬的“灶址”。这些地面或许是住人的地方;但有时却有紧接着上下相压的许多层。炉灶是圆角的长方形的,与长径相平行的有一排灶眼,一端有火床。

这个文化最显著的物品是陶器。拥有这个文化的人民是极精巧的陶工。他们所制的陶器可与中国制陶技术所造出的最好的产品相颉顽,而形式的轻巧、精雅、清纯之处,也只有宋代最优良的瓷器可以与它媲美。这种陶器最占优势的颜色是黑色,所以其文化就有了“黑陶文化”的称号。

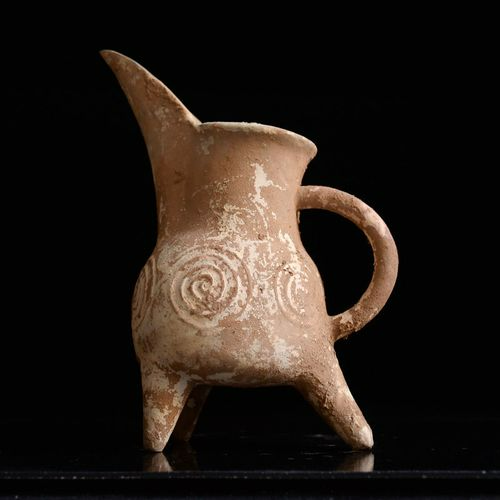

最精美的陶片都是漆黑色,内外透黑,而其表面是有光泽的(图2)。普通的陶器常为深灰色,有时外面有一层黑色。特种器皿的次要颜色是温润黝暗的褐色和纯白色,用前色为炊器,用后色的为鬶。鬶类器形中,纯白的,彻里彻外透白的,是很少的。

这些器形通常带着轻微的砖红,外面涂上一层白色的陶衣。这就提供了这类器皿必须都用白色的有趣的指证。偶然也可以遇到一些轻微红褐的器物,但这些也许是变色的灰陶,受了意外的氧化所致。

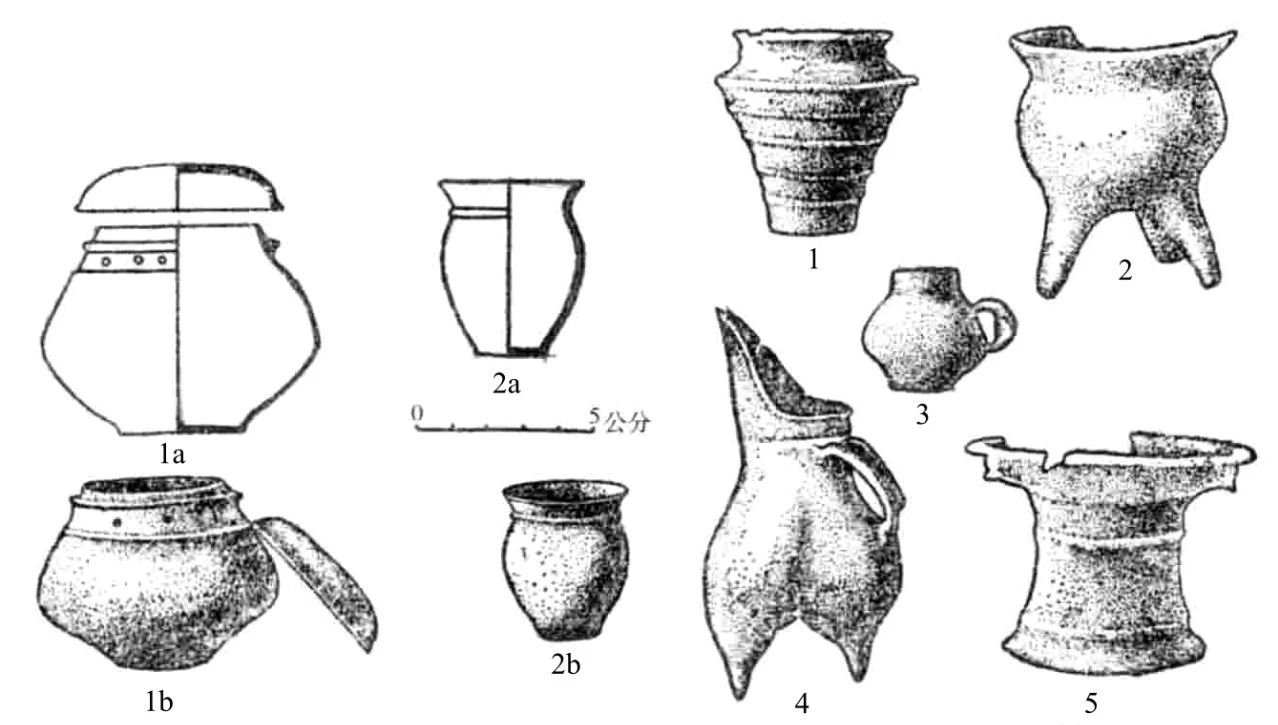

陶器中主要的形制是碗、盂、皿、筒形器、杯、大杯、盆、罐、鬶和空足鬲等。这些器皿有着显著的分格的形状与某种程度的凸棱(图3:1)。将它们分析一下,可以看出它们最显著的形貌是皿、杯、盆、罐以及空足鬲上的各式不同的器盖,以及器皿底上各种形状的三足的装置。只有碗盂一类,底下没有三足。

其他的特征是:平底和微凹的器底的普遍;器底直径较诸同器其他部分为小;陶壁近底部分显著的收缩;特种皿类上高圈足的制作;小型器的丛多;器身最大广度的局限性;带形把手、器耳和敞开的和管状的流嘴的常见;以及器壁的镂孔。

除了与器底平行的凸脊凹沟,其他部分很少有着文饰。所有文饰都是用尖头或钝头工具分段地划刻的。通常的图案是各种彼此交结的三角纹,填以斜线的带式格,垂直或横斜的平行线条与虚线条的各种组合。只有两城镇的有些陶器上可以见到一些更复杂的和写实的图样。

从技术上看,这个文化的制陶业已经有着高度的发展。龙山的陶工无疑地晓得运用陶轮。从器身的最大广度的局限性来看,知道他们所用的陶轮极可能是一种用活动的小棒使之转动的快转轮。精制的陶罐的薄壁只有经过某种旋盘的方法.才能制成。

泥是经过了慎细的淘择的,并且分成用作不同种类的器皿的等级。最细的泥料作最上等的器皿。细泥调和着大量的细沙可以作炊器。他们已经彻底知道燃烧的氧化和还原的原理,并且很精巧地运用了他们的知识于烧陶的实践上。他们已经熟悉于泥坯的捏塑;小型的器皿,摇得响的和其他的玩具也都证明着这一点。

龙山文化的另一个元素是大量的蚌壳制作的器具。这些器具都是淡水蚌壳做成的。最普通的形式是镂着一两个孔的长方的、半月形的、树叶式的小刀。次多的是三角形和梯形的刀和刮削器,带着平刃的和锯齿刃的镰刀,树叶形的箭镞,以及环子或“镯子”。蚌壳做的针和垂饰有时也可以见到。天然的蚌壳经常是用作容器的。

石器、骨器和角器是华北新石器时代晚期和金石并用时代的文化中所常见的那几种形式。但是,有几种在龙山文化中更是经常发现的,而还有一些则仅仅存在于这文化中。

一些三棱圆柱形的石镞和骨镞,一些骨鱼镖、骨凿、骨条片是龙山文化所特有的。经常出现的器具中有带着一两个孔的长方形、半月形、树叶形的石刀、石镰、石环或石镯;石制和骨制的树叶形箭镞;骨制的锥、笄、无齿的梳形物、针以及骨制的或角制的楔形器;石制的横剖面为椭圆形或梯形的锛和斧,有孔或无孔的扁斧;砂岩制的磨石磨棒和石磨盘。

龙山文化遗物中,骨器占有较大数量的比例。割切的工具大部分都带着不对称的切刃。换言之,锛形器在数目上是显然地多于斧形器的。石制的带把的斧、有肩斧,刃部带锋斧也有时可以见到。

从居集区的大小和密度,住在河谷地带的习惯,和用石磨盘的状况出发,可以合理的推测到这个文化的经济基础是农业。他们的食物,更由草地上放牧的家畜、山中猎得兽类、以及河流中捕得的鱼蚌来补充。在他们的垃圾堆里积存着牛、羊、猪、马、狗、鹿、兔、鱼的骨头。

在城子崖和豫北的居集区内,施行着一种原始的骨卜术。用的是牛和鹿的肩胛骨。示兆的裂文之产生,或是简单地烧灼骨面,或是烧灼那预先作成的圆孔之底。

在两城镇,死者都被埋葬在居集区中心的长方坑里。尸体通常是伸展着放置在墓中,面向上,头朝东。但也发现有一些尸体无疑地是俯身葬的。随葬品经常是一两个盆和杯,有时还有几件石制品。

三、三个区域的划分

1928年城子崖被发现之后,虽然已经有70多个遗址被找到了,发掘的地方还不过是10处;所以用特征来分区域,现在或许还嫌太早。但在这些遗址里所收集的遗物,尤其是陶片,显示出不可忽视的确定的地域差异。因此我们也可以暂拟分划三个区域,以作将来研究的架子。

(一)山东沿海区

这个地区包括日照区。这个地区的陶器的特征是有着大量的三足器(图3:2)、三足盘、有流的空足的三足器(鬶)、有2、4或12个把手的高颈小足罐、矮肥的罐、颈部向上收敛的壶和一种特殊形状的蒸炊器(甗)。各式石器中,具有不对称的锋刃者占了很大的数目。

(二)豫北区

这个区域包括河南北部的遗址。这个地区的陶器的特征是很多椭圆罐,是较长的而不像山东沿海区的矮罐那样肥矮。又有大口浅盆、斝、鬲和腹部有链子式堆纹的甗。应用拍制的方法在器面上遂印出来有类于绳、篮、方格等形状的文饰。

在山东沿海区也有拍制的印纹陶片,但它们的数量是很少的,因此它们像是从豫北传入的。在这个地区内,陶工们已经进步到能造较大于山东地区的陶器。精制品的数量的比例则较低。

三棱圆柱形的石镞骨镞、“白灰面”以及多孔火眼的炉灶是这个区域里所特有的;而是在山东沿海区内所没有发现过的。割切器中,刃部不对称的,在这里所占比例较为少数。

(三)杭州湾区

这个区域包括杭县附近的遗址。这个地区内的陶器的特征是有着不同高度的圈足的豆和皿,圈足杯,具有或没有圈足的短颈罐和实足的特式的鼎。大量的圜底、圈足和平行横线的凸纹,是这个地区所以异于其他两区的特征。圜底显示出一个重要的技术上的差异。

地理上处在山东沿海区与豫北区之间的城子崖,有着一批似乎是文化接壤地区所生产的陶器。在这里与在山东沿海区一样,很少印纹陶,也没有豫北特出的椭圆罐,却有少数三足鼎形器,锥状颈的鬶和高的双耳盆。

在这里又与在豫北一样比较少有带颈罐、鼎、带盖器,而且有不少形式各异的鬲、空足甗、双耳罐和相类的陶器纹饰。作为这个遗址的特征的中型口矮罐,比山东沿海区任何器更接近于豫北的大口浅罐。

豫东永城遗址和安徽中部寿县遗址的地理位置是在上述三个区域的三角地带之中。这个位置也在陶器上反应出来。豫北陶器的印纹饰,杭州湾陶器的圜底和圈足,山东沿海区陶器实足的众多,在这里都有显著的遗存。

四、地层和年代

1931年在发掘一个叫做后冈的小冈(位于安阳西北3公里之处)的时候,“仰韶”、“龙山”和“殷代”三个文化重迭积存的遗迹被发现了。地层堆积的顺序是“仰韶”、“龙山”和“殷代”,而“仰韶”是在最下层的。

在这个发现之后,类似这样的三个文化层次的遗存,又接着在豫北其它许多地方被发现了。这样至少在豫北它们相对的年代关系可以确定了,它们的顺序是:后冈一层的仰韶文化,后冈二层的龙山文化,后冈三层的殷代文化。

从所发现的陶器上研究起来,后冈一层的仰韶文化的时代是较仰韶村的仰韶文化早一点的,后冈二层的龙山文化则比仰韶村的仰韶文化较晚,一般说来,这是大家所公认的(参见《小屯、龙山与仰韶》夏鼐先生编后记)。

城子崖和两城镇的文化堆积是分成两层的:下层是龙山文化层,上层是春秋的历史时期的文化层。

杭州湾良渚附近的遗址也包含着两个文化层。下层是龙山文化;上层是另一种文化,而这一种文化是以满布着几何形印纹的深色硬陶为特征的。这种硬陶广泛地分布在扬子江、钱塘江和珠江三处下流三角洲平原上。其最初的发现是在广东南海县南越文王的墓中。

南越文王死于公元前2世纪末叶。由于天主教芬神父的著作与他人的传述,远东考古学者对于这种陶器都已熟悉了。

每个遗址里龙山文化的各个不同的“相”的时期的下限,都很约略地被它上面堆压的遗存所限定。因此后冈二层不会晚于殷代,而据传说,殷代是公元前15至12世纪。城子崖一层和两城镇一层不能晚于公元前8世纪。

良渚一层不能晚于公元前2世纪。但从文化方面说,每个遗址里堆积的龙山文化层次与它们上面压着的积存之间总有一个时代上的间隔。这个间隔,决不能以十年期来计算,而应该以世纪期来计算。所不幸的是这种间隔的长短,在任何遗址,都还是不清楚的。因此上层堆积所限定的时限不免过于广泛而有伸缩,不足以确定龙山文化的不同的“相”之间的时间关系。

但是良渚一层,据地形看来,或可定为比别的龙山文化“相”较晚的堆积,在它的陶器里有1个带着柳钉孔的带状把手;又有1个椭圆形的盘,盘沿上有4个稳住盘盖用的小的半圆形突起物。这些器形分明是模仿铜器的制作,指证着这个龙山文化层至少是与金属文化接触着的。

五、与殷代文化的关系

后冈二层和豫北同代的各层,在龙山文化各“相”之中,确可定为早于殷代文化的遗存。城子崖一层和两城镇一层或者要更早一些。而良渚一层则确是较晚的。

后冈二层不但是较早的,而且也是豫北殷文化的直接前驱。两者文化的居集地往往同在一个河谷上,而且不少是上下相迭地同在一个平冈上。因此,它们占有着许多的共同文化元素,当然是不足为奇的。有些元素是两个文化各自从同一文化遗产所承袭的;有些则出于同一根源,而于传到殷文化之前为龙山文化所改造过的;又有些是殷文化从龙山文化得来的特殊品。

现在还不能清楚地指出到底殷文化有多少是接受龙山文化的。本文也不是详细分析各种文化元素和文化丛的“族谱”的地方。下面所讨论的仅仅是两个文化最明显的相似点。

(一)殷文化在陶器方面,如各种不同高度的圈足式的皿豆,无疑地承继着龙山文化的嗜好。这类器皿是龙山文化陶器中极特殊化的与极常见的。

(二)在殷文化的陶器中,器盖是比较常用的。这是它从龙山文化学来的习惯。相类似的各式的器盖,并见于两个文化的陶器中。

(三)殷代陶器里没有鼎形的三足器。但龙山文化里常见的有把手的三足器则和殷代文化中的铜器极为近似。

(四)龙山文化中的有流的空足陶鬶(即被视为该文化的“标准化石”的),在殷代陶器里却没有见到。殷代铜器里的方盉,却呈现着陶鬶的特征——有流、空足、把手和器盖。

(五)许多龙山陶器的纹饰母题可以见于殷代的陶器中,例如三角形、平行线之类。还有其他的纹饰则兼见于殷代的陶器铜器中,例如螺旋纹和中国特有“云雷纹式”的组合螺旋纹,以及平行排列的小圈文。这些纹饰也许是两个文化从一个共同的传统所得来的。

(六)在后冈二层及与其同期的豫北的龙山文化层中的遗物里,有相当数量的空足鬲(甑)、甗类的器皿。这些在城子崖一层和寿县文化“相”中是不常见的,而在两城镇一层和良渚一层里是极少见的。在仰韶文化较晚的层次里则有变形的和改造的类型。这些在殷代陶器里是占据优势的陶器。很可能这类器皿和拍制陶一样,是一个未知的文化的原制品,而被上述的三个文化所采用的。

(七)在殷代起过显著作用的,扁平而有孔的石斧,镰刀形的石刀,硬石制的垂饰,都是龙山文化所通用的。

(八)“蚌器制造业”在龙山文化中是很发达的手工业。淡水蚌壳制成的刀和刮削器在这个文化的工具之中占着重要的位置。河岸上居集的人民充分地利用了河水所供给的丰富的材料。这种手工业到了殷文化里仍继续存在着,只是有退化的形式。

(九)肩胛骨的占卜,也许是龙山文化留传给殷代文化的遗产,这种占卜原是信仰和迷信的复杂体系的一种简单的表面的表现。这样,龙山文化中粗鲁的原始的行为,成了殷文化中极诡秘的形式的先驱。

(十)俯身葬代表着另一种信念的复合体,而殷文化和龙山文化都通行这种葬法。

以上所举简略的同点,虽极粗略,已足明显地指出龙山文化和殷文化之间密切的关系。

夏鼐先生编后记:

关于龙山文化中光亮黑陶的黑色的成因,梁先生在这篇文中是认为由于还原作用所致。这是受英国的埃及考古学者彼特里的学说的影响。彼特里以为埃及的古代黑缘的红陶罐,其红色由于陶土中铁素的氧化作用,黑色由于它的还原作用。

化学家鲁卡斯后来指出这是错误的。氧化作用可以产生红陶,但还原作用只能产生青灰陶。埃及古陶上的这种黑色是由于炭素渗入所致。编者在开罗时,曾将一小片龙山黑陶交给鲁卡斯鉴定。

他后来告诉我,经过化验,证明这也是由于炭素的渗入。我们知道砖头在露天或氧化状态的窑中烧出的是红砖,在还原状态的窑中烧出的是青砖,不是黑砖。梁先生晚年也认为这是由于炭素渗入,不是由于还原作用。

因为他在考古研究所中曾托人将烧烤得很热的光亮红陶片立刻埋入锯末或砻糠中,冒起了黑烟,冷后取出,这陶片便成为光亮黑陶了。自然,渗入炭素的方法是多样的,并不限于这一种方法。但可以断定的是黑陶并不由于还原作用。(见《梁思永考古论文集》,科学出版社, 1959年)

(摘自《考古学报》1954年01期)