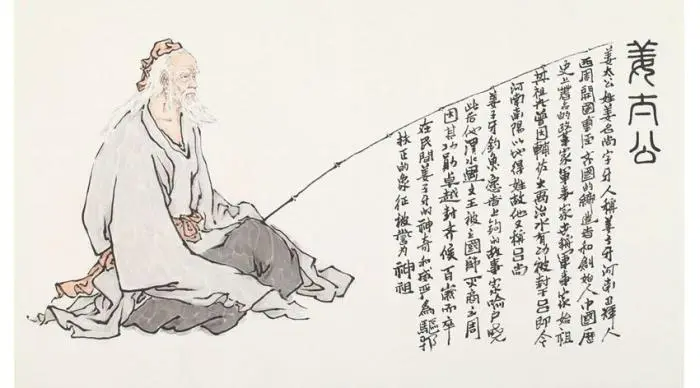

姜子牙是中国文化史中杰出的军事家、政治家,凭着文韬武略协助周武王灭殷兴周,孟子赞誉其“天下之大老”。但历史与政治文化的嬗变,使姜子牙逐渐从“武神”“战神”的圣坛上被置换下来乃至遗忘。

文丨刘彦彦

在小说《封神演义》中,姜子牙虽贵为三军统帅,却乏于“武勇”,智谋平平,难当三军统帅一职的重任。他命运多舛,有七死三灾之厄难。在战场上总是靠着别人的保护,或神仙的法力救助而活命,一旦被迫直接对敌的时候,不是怯战就是被俘,要么遭灾厄要么战死沙场,情状大多十分狼狈。

而令人诧异的是,作为《封神演义》的主要角色,姜子牙在历史上的绝大多数时间,都是以一个雄才大略的英雄面目出现的,甚至在文学中也是如此。

以《封神演义》的前身、元代出现的《武王伐纣平话》为例,《平话》中的姜子牙形象类似于《三国演义》的诸葛亮,虽然不曾冲锋陷阵,但指挥若定,算无遗策,战场上,面对挑战、斥骂的敌将,姜子牙总是从容淡定,居高临下,很轻易地制服一个又一个顽敌,运筹帷幄俨然一代名将风范。

这么大的反差,其原因何在呢?如果只从文本内部看,自然可以解释为“作者对人物形象有不同的设定”。但是,如果考虑到姜子牙特殊的身份,尤其是在各类典籍中享有的几乎是鹰扬天下之“战神”的地位,那么只从小说文本内部封闭性地找寻原因显然就不够了。

一

与姜子牙相关的史籍,最早的应算是《尚书》,其中《周书》接连五篇都与姜子牙相关,甚至可以说这是《封神演义》基本情节与主要人物的初始蓝本。这五篇是:《泰誓》上、《泰誓》中、《泰誓》下,以及《牧誓》、《武成》。

五篇都是以周武王口气发布的“讲话稿”,前四篇主要是斥责商纣的种种罪行,鼓舞各路诸侯同心伐纣。后一篇主要是灭商后的施政大纲。虽是武王的口气,但这些事的“谋主”是姜子牙,所以文字的背后似有姜子牙的影子。

宋人史浩认为:“泰”字当作“太”。意必太公所为也。《孟子》引此篇亦用“太”字,是矣。《左氏传》昭元年引《太誓》曰:“民之所欲,天必从之。”亦书“太”字,可无疑也……武王“太誓”岂非以为“吾不得太公,事不克济”,故以此名之乎。

在他看来,三篇著名的《泰誓》本就是出自太公之手。他强调说,伐纣之役的第一功臣就是姜子牙。当然,即便史浩所言为真,这些文献毕竟也还是间接地涉及到姜子牙。而最早的直接记述当属《诗经·大雅·文王》的一段叙事诗:

牧野洋洋,檀车煌煌,驷騵彭彭。维师尚父,时维鹰扬。

这一段叙事诗不仅正面提及姜子牙——师尚父,而且描写了宏大的战场情况。在这样的背景之上,诗人歌颂了姜子牙“鹰击长空”般的勇武。《毛诗注疏》对此特意说明:

维有师尚父者,是维勇略如鹰之飞扬。身为大将,时佐彼武王,车马鲜强,将帅勇武,以此而疾往伐彼大商。

至《史记·周本纪》处,对于姜子牙的“武勇”有更明确的记载:

诸侯兵会者车四千乘,陈师牧野。帝纣闻武王来,亦发兵七十万人拒武王。武王使师尚父与百夫致师,以大卒驰帝纣师。

据此而言,姜子牙不仅是三军统帅,而且勇武过人,身先士卒。对于文中“与百夫致师”一段,郑玄的解释是:“致师者,致其必战之志也。古者将战,先使勇力之士犯敌焉。”

他人还有种种不同的解释、定义,细节虽略有不同,大的方面却完全一致,也就是说当双方大军摆开阵势、决战一触即发的时候,姜子牙率领一小队勇士当先冲阵,这就叫做“致师”。

对于姜子牙的武勇,明代之前的人是具有共识的。汉代的赵岐为《孟子》作注,其中提到姜子牙时也说:

太公望,吕尚也,号曰师尚父;散宜生,文王四臣之一也。吕尚有勇谋,而为将;散宜生有文徳,而为相,故以相配而言之也。

对姜子牙的评价也是“有勇谋”,适宜为将,并与有“文德”适宜为相的散宜生相对而论。正因为如此,在相当长的时间里,姜子牙是官方祭祀的“武神”,与孔老夫子的“文神”相提并论。

历史上姜子牙“战神”地位的确定过程,大致经历了三个阶段:一是汉代到唐初。

据北魏郦道元《水经注》以及其它碑文记载,在与姜子牙生平有关的地方,长期以来都有庙宇祭祀。

如汲县(今河南卫辉)“城西北有石夹水飞湍浚急,人亦谓之磻溪,言太公常钓于此也。城东门北侧有太公庙”,庙前所树石碑乃东汉中期曾做过会稽太守的汲县人杜宣倡议,并敦请汲令崔瑗以太公为世胙之祖而立坛设庙加以祭拜。

石碑中写道:君与高、国同宗太公,载在经传。今临此国,宜正其位,以明尊祖之义。于是国老王喜、廷掾郑笃、功曹盼勤等,咸曰宜之。遂立坛祀,为之位主。

另据西晋汲令卢无忌“齐太公吕望表”碑,碑文云:齐太公吕望者,此县人也……于是太公裔孙范阳卢无忌,自太子洗马来为汲令。磻溪之下旧有坛场,而今堕废,荒而不治。乃咨之硕儒,访诸朝吏,佥以为太公功施于民,以劳定国,□之典祀,所宜不替。

直到初唐,太宗因为钦佩并渴望得到姜太公那样的贤臣良将、治世理国的人才,也在磻溪建立太公庙。通过这些旧有坛场、旧祀的存在和修复,可见官方对姜太公信仰的关注。

二是盛唐至明初。

这一阶段的各类史书对太公庙的沿革多有记述。据《新唐书》:“贞观中以太公兵家者流始令磻溪立庙,开元渐著,上戊释奠礼其进不薄矣。”再据《旧唐书》:开元十九年,于两京置太公尚父庙一所,以汉留侯张良配飨。天宝六载,诏诸州武举人上省,先谒太公庙,拜将帅亦告太公庙。至肃宗上元二年闰四月,又尊为武成王,选历代良将为十哲(配享)。

另据张九龄的《唐六典》、萧嵩的《大唐开元礼》等记载,“太公庙”祭祀在开元中便已列入国家常典:凡国有大祀、中祀、小祀。昊天上帝、五方上帝、皇地祇、神州宗庙皆为大祀。日月星辰、社稷、先代帝王、岳镇海渎、帝社先蚕、孔宣父、齐太公、诸太子庙,并为中祀。可见,“太公庙”已初具拜祭“武神”或“战神”场所的功能。

除岁时常祀之外,与战事有关的礼仪中,特别列出“十四日遣将,告于太公庙”。姜子牙专门被封为“武成王”,也意味着国家“武庙”的功能更加显豁了。

宋代继承唐制,又有些微“升格”。《宋史》中提及“武成王”之处,竟有33条之多。

《礼志》中颇为详细地记述了庙祀的沿革情况:昭烈武成王,自唐立太公庙,春秋仲月上戊日行祭礼。上元初封为武成王,始置亚圣十哲等。后又加七十二弟子。梁废从祀之祭。后唐复之。太祖建隆三年,诏修武成王庙,与国学相对……景德四年,诏西京择地建庙,如东京制。大中祥符元年,加谥昭烈。

“与国学相对”,国家“武庙”的性质及姜太公“战神”的地位十分明确。金、元两代,姜子牙“战神”的崇高地位如同唐宋。

这种情况到了明初,原本一仍旧例。而洪武二十年突然发生了戏剧性变化。据《明实录》之《太祖实录》:

洪武二十年七月,丁酉,礼部奏请如前代故事,立武学,用武举,仍祀太公,建昭烈武成王庙。上曰:“太公,周之臣封诸侯,若以王祀之,则与周天子并矣。加之非号,必不享也。至于立武学、用武举,是析文武为二途,自轻天下无全才矣。”

据《钦定续通典》卷五四记载,明太祖条分缕析一一辩驳了立武学的奏请:

帝曰:立武学是分文武为二,轻天下无全才矣。三代以上文武兼备,用无不宜,如太公之鹰扬而授丹书,仲山甫之赋政而式古训,召虎之经营而陈文德,岂比后世武学止讲韬略不事经书,专习干戈不闻俎豆,拘拘于一艺偏长哉。今建武学又立武成王庙,是近世之陋规也。太公宜从祀帝王庙,其武成王庙罢之遂为制。

朱元璋罢废庙祀的理由似乎十足充分,如同前代帝王都犯了糊涂。但细加推敲,这两条理由其实都站不住脚。他废除姜子牙的武成王封号及其祭祀,另有原因。

《明史·钱唐传》记述了这样一件事情:

帝尝览《孟子》,至“草芥”“寇雠”语,谓“非臣子所宜言”,议罢其配享。诏“有谏者,以大不敬论”。唐抗疏入谏曰:“臣为孟轲死,死有余荣。”时廷臣无不为唐危。帝鉴其诚恳,不之罪。孟子配享亦旋复。然卒命儒臣修《孟子节文》……(钱唐)未几谪寿州卒。

虽然史臣用了十分委婉的笔法记录,但我们还是可以从字里行间看到朱元璋对孟子的仇恨敌视、对臣下的阴险狠辣。他对孟子的敌视态度与姜子牙地位的变化有着密切的关系。

《孟子》是先秦诸子——包括孔子的著作中,谈论武王伐纣最多、给予评价最高的一部书。

正是在伐纣的“正当性”问题中,《孟子》引申出了著名的“民本”政治主张:“孟子告齐宣王曰:‘君之视臣如手足,则臣视君如腹心;君之视臣如犬马,则臣视君如国人;君之视臣如土芥,则臣视君如寇雠。’”

在此书中,孟子还有一段有名的论述:“齐宣王问曰:‘汤放桀,武王伐纣,有诸?’孟子对曰:‘于传有之。’曰:‘臣弑其君,可乎?’曰:‘贼仁者,谓之贼;贼义者,谓之残。残贼之人,谓之一夫。闻诛一夫纣矣,未闻弑君也。’”

孟子激赏周文王、周武王,以及姜太公,并推导出“民为贵,社稷次之,君为轻”的千古名言。这使他长期以来为统治者或保守人士所诟病。不仅像朱熹那样的人物批评他“时有圭角”“不及孔子浑厚”,就是一向开明的苏轼也激烈地抨击孟子、抨击武王伐纣:

苏子曰:“武王非圣人也。昔孔子……罪武王也甚矣。此孔氏之家法也。世之君子苟自孔氏,必守此法。国之存亡,民之死生,将于是乎在,其孰敢不严!而孟轲始乱之,曰:‘吾闻武王诛独夫纣,未闻弑君也。’自是学者以汤武为圣人之正,若当然者——皆孔氏之罪人也。”

明了这一宗政治思想史上的公案,就自然会把朱元璋罢祀孟子与罢祀姜子牙联系起来,把朱元璋贬黜“武成王”与删改《孟子》联系起来。

姜子牙因为率领周武王军推翻、诛杀了历史上最为残暴的独裁者而成为了彪炳千年的“武神”“战神”,却又因为同一件功勋,被历史上另一个残暴的皇帝罢黜。

二

由于帝王的崇祀倾向对上层社会以及民间的导向影响,在现实的社会生活中,姜子牙作为“武神”“战神”的“尚武象征”“军礼祭祀”功能逐渐被走上神坛的关羽“关大帝”所替代。姜子牙的祭祀被废止后不久,关羽就获得了被官方祭祀的资格,乡俗也以关羽庙为武庙。

据《明实录》载,自洪武二十七年始,官方设“汉前将军寿亭侯”庙。

朱元璋为此还故弄玄虚,借助关羽神化自己变泰发迹的过程,渲染神助天佑的奇迹,“以补圣化之所不足”,声称“梦一人頳面绿衣,手持巨刀,跪谒曰:‘臣,汉寿亭侯关羽也……陛下鄱阳之战,臣举阴兵十万为助……’”并以此为由为关羽建庙立祠:

太祖高皇帝平定天下,兵戈所向,神阴佑为多,乃定鼎金陵,乃于鸡鸣山建庙以崇祀,载在祀典。

其后,明永乐帝、嘉靖帝都有类似的有关职司祭祀的记载。

帝王崇文宣武,因此总是要通过树立“武神”来承载这一宗旨,雄猜阴鸷的朱元璋容不下高居于皇帝之上的“师尚父”姜子牙,便重新选择了一个在他面前下跪求封的“不贰之臣”关云长来替代。

朱元璋的这种选择很好地利用了当时的社会心态,金元时期关公崇拜在民间就已隆盛。元代郝经《重修庙记》记载了当时关帝信仰的盛况:

其英灵义烈遍天下,故所在庙祀,福善祸恶,神威赫然,人威畏而敬之,而燕赵荆楚为尤笃,郡国州县、乡邑闾井皆有庙……千载之下,景仰向慕,而犹如是。

随着小说《三国演义》的问世和广泛流行,关公的勇武超群更加深入人心。而有明一代诸帝王别有用心的黜“姜”尊“关”,除了关羽的大勇之外,更在乎其大忠。

关羽恪守对刘备的忠诚与对曹操的大义不仅成就了个人英雄主义,而且其素朴完美的道德也契合了封建帝王对臣民所苛求的儒家价值观。在历史上军事谋略均逊于姜太公的关羽,从武成王庙中本不起眼的配享地位逐渐提升并取代了姜子牙,被敕封为“三界伏魔大神威远震天尊关圣帝君”。

民间与朝廷的“共谋”,逐渐使“关帝”成为了唯一的“武神”“战神”。至明中晚期更是风从影随,其影响已遍被华林了。李卓吾《关王告文》:

盖至今日,虽南妇老少,有识无识,无不拜公之像,畏公之灵。而知公之为正直,俨然如在宇宙之间也。某等来守兹土,慕公如生,欲使君臣劝忠,朋友效义,固因对公之灵,复反复而致意焉。

由于明诸帝的大力提倡,在全国兴起关公崇拜的社会现象。与之相反,姜子牙的“武神”身份与形象已然被逐渐淡忘。自朱元璋废止武庙后,武成王庙已失去以往被官方隆重拜祭的景象,嘉靖时期,王世贞对不立太公庙甚有微词:

今独两都有武学,而南不为太公立庙。国家采其策而略其祀,读书而忘其本,甚缺典也。

现实世界中,姜子牙“武神”的功能被关帝替代了;文学世界中,他的命运也好不到哪去。《封神演义》描写的历史背景是武王伐纣,而这正是姜子牙“时维鹰扬”的风光时期,作为第一主角,揆情度理都应“恢复”其勇武面目。

但由于特定的历史语境,作者并没有这样做,相反恰恰对之进行了一定程度的丑化。这一点与《武王伐纣平话》对比,就鲜明地凸显了出来。由此也可见姜子牙地位在民众心灵世界的坠落和变迁。

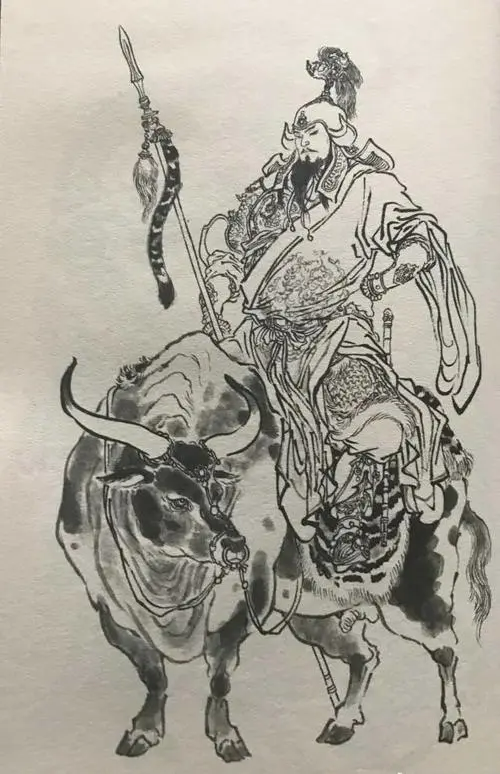

与其在信仰层面上被关羽所替代同步,小说中姜子牙作为“武神”“战神”的“尚武象征”功能,则被“黄飞虎”所替代。

黄飞虎这一角色,恐非历史所实有,他在元代的《武王伐纣平话》中出现,且戏份很少,只有两段相当简略的文字。其一在中卷,所述纣王见黄飞虎之妻耿氏美貌,以言语挑之。遭回骂后,将耿氏醢之,做成肉酱送给黄飞虎吃,黄飞虎得知内情后,反出殷朝。

值得注意的是,此处黄飞虎的头衔是“南燕王”;另一在下卷,内容就更为简略,只述武王大军兵临朝歌城下之时,黄飞虎率军合兵一处而已。

到了《封神演义》中,黄飞虎的戏份骤然增加,其数量与分量都仅次于姜子牙。作者对此一形象的刻画值得关注:一是着意书写黄飞虎面对无道昏君时,徘徊在忠和义之间的心理纠结。

小说强化了黄飞虎反周的理由,将《平话》中纣王见色偶然起意调戏,改为妲己故意设计陷害,遭害的不仅有黄飞虎的妻子贾氏,还有黄飞虎的妹子黄妃;黄飞虎也不是主动要反的,而是激愤之下被自己的江湖兄弟激反的。

同时,小说也添加、渲染了黄家的“一门忠烈”。二是对黄飞虎形象和勇武的描写,关于黄飞虎的形象,小说写道:“(余化)见来将仪容异相,五柳长髯飘扬脑后,丹凤眼、卧蚕眉,提金提芦棒,坐五色神牛。”五柳长髯、丹凤眼、卧蚕眉,这样的形象是关羽的标志。

至于黄飞虎的勇武,更是所在多有,如“武成王展放钢枪,使得兴发,似一条银蟒裹住余化,只杀得他马仰人翻”等等。三是增加了黄飞虎“过五关”的故事情节。其叛纣投周的过程,就是过五关斩三将的过程,众所周知,“过五关”原是《三国演义》关羽的专利,《封神演义》照搬借用了此一模式。

四是改黄飞虎之“南燕王”的爵位,而代之以“武成王”,也即将历史上姜子牙所获后人赠与的爵位,安在了黄飞虎的头上。

纵观《封神演义》对《平话》黄飞虎角色的丰富和改写,可知《封神演义》作者是有意识地、思路清楚地对这一形象进行了加工,其目的自然是要把黄飞虎塑造成一位替代姜子牙的准“武神”,这从其将姜子牙的头衔“武成王”赠与黄飞虎,便可清楚看出。

而这么处理的背后则折射出明代“武神”崇拜形象的转移,这一点我们从作者将关羽的形象和部分经历,乃至忠义的纠结心态转移至黄飞虎身上,也可见出一斑。据《大明会典》:

汉前将军汉寿亭侯关公庙,旧称寿亭侯,嘉靖十年始正今称。每岁五月十三日,以侯生辰,用牛一、羊一、豕一、果品五、帛一,遣太常寺堂上官行礼。国有大事,则告。

《明史》所记大略相同。也就是说到《封神演义》成书的嘉、隆、万时期,关羽“武神”的地位无论在官方和民间得以确认。

于是当《封神演义》的作者把原属于“武神”姜子牙的“武成王”桂冠借给黄飞虎的同时,基于同一思路,也便把同一时期“武神”关云长的形貌、“过五关”业绩,乃至心态纠结借给了黄飞虎。

小说实际上是对历史上姜子牙形象进行了一个扭曲拆分,为了顺应明代贬低姜子牙的社会政治潮流,对姜子牙进行了丑化,同时又将历史原型“师尚父”功能拆分置换到黄飞虎的身上,形成了一种有趣的捆绑组合式的形象。

当然这种处理并不是《封神演义》作者所独创的,而是延续了传统演义小说中人物形象的创作模式,其实这种情况在小说创作中并不鲜见。

《水浒传》中的宋江与李逵就是一对捆绑组合式的形象,历史记载中“勇悍狂侠”的宋江,到了小说中,只剩下了“侠”与一点点“狂”(浔阳楼),而“勇悍”则拆分到李逵身上。

陈洪先生也曾指出,《西游记》中精进而大无畏的孙悟空与虔诚而严自律的唐三藏,也是历史原型玄奘法师形象、品格的拆分。

此类模式设计既满足情节演进的功能需求,又在形象差异间产生丰富的艺术张力和复义。由此看来,《封神演义》虽然弱化扭曲姜子牙历史原型有其历史和政治上的主要原因,但基于传统叙事模式,又刻画出黄飞虎的形象,这显然又是小说创作中带有一定普遍性的艺术手法。

(摘自《南开学报(哲学社会科学版)》2012年01期)